Наряд для ёлки

Стеклодувное ремесло появилось в мире примерно 2000 лет назад — впервые в Египте и Междуречье, а на рубеже тысячелетий — в Римской империи, где придумали выдувать стекло при помощи трубки. После перерыва ремесло возродилось в Средние века и достигло расцвета в XV веке в Венеции, на острове Мурано.

В России первые упоминания о стекле относятся примерно к X веку, но стеклодувный промысел, как и многое другое, привёз Пётр I — приглашённые им европейские специалисты работали на вновь построенных заводах, обучая ремеслу русских мастеров.

Один из таких и появился недалеко от Клина, где в земле содержится большое количество кварцевого песка — необходимого элемента для изготовления стекла. Первый завод открыл под Клином князь Меньшиков, правнук соратника Петра I, завод выпускал бутылки, аптекарские склянки, колбы для керосиновых ламп, оконное стекло. После смерти князя крестьяне разобрали стекло и горелки по домам и организовали кустарное производство — требовались керосиновая горелка, меха и соединительная кожаная трубка. Изготавливаемые ими в домашних условиях шарики, сосульки и бусы и положили начало производству стеклянных ёлочных игрушек. Промысел даже имеет точную дату основания — 1887-й год — именно тогда крестьяне Круговской волости впервые изготовили дутые, а не цельнолитые стеклянные бусы.

На тот момент стеклянные новогодние игрушки в России уже существовали — их завозили из Германии, где они впервые появились, моду завела супруга Николая I императрица Александра Фёдоровна. Но позволить себе немецкие игрушки могли только очень богатые люди.

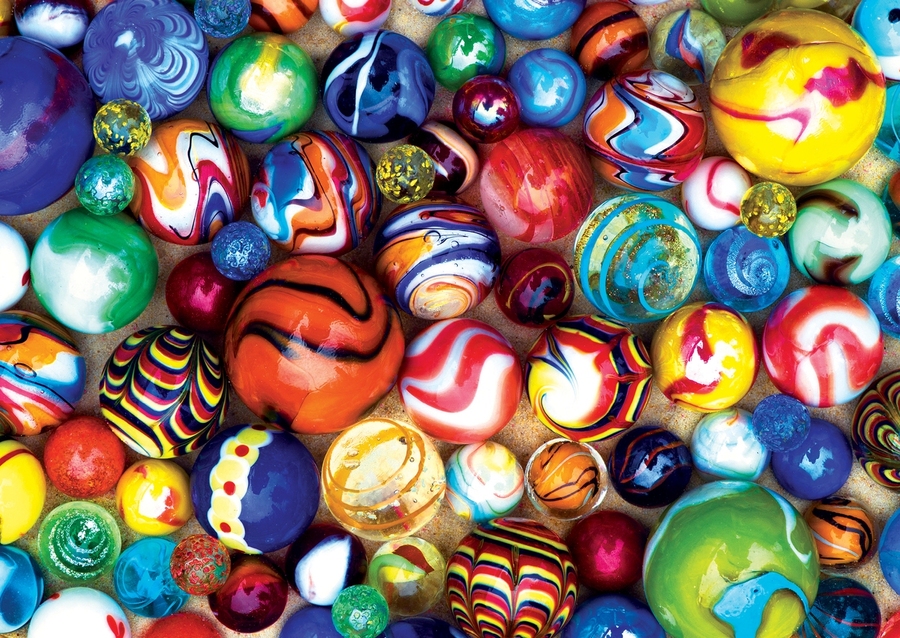

Фабрика в Клину пережила все исторические, зачастую непростые, периоды и работает по сей день — и до сих пор игрушки изготавливают вручную, поэтому, как и снежинок, созданных природой, стопроцентно одинаковых игрушек не бывает. Процесс изготовления изделий состоит из трёх стадий — выдувание, обжиг и роспись. Сначала стекломассу разогревают до нужной температуры и с помощью специальной трубки придают стеклу нужную форму. Затем прозрачные игрушки металлизируют — сейчас это делается при помощи вакуумной машины, в которой развешана фольга, которая под воздействием тока превращается в своеобразный туман, оседающий на игрушках. И наконец игрушки попадают на покраску — игрушку опускают в краску за хвостик, а потом с ней работает художник.

В XIX веке стеклодувами были мужчины, но сегодня на фабрике работают исключительно женщины, и большинство стеклодувов — потомственные мастера, передающие навыки из поколения в поколение. За день каждый мастер может выдуть 300 шаров или 100 формовых изделий (макушки, шишки, колокольчики). Технология промысла при этом за почти 150 лет не изменилась — только вместо керосиновых горелок используется газ.

Самые первые ёлочные украшения делали в виде бус — из бусин и маленьких палочек (стекляруса). В 1896-м году бусы для рождественских ёлок представили на всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

В двадцатом веке ёлочные игрушки стали отражением истории страны, символами каждой из эпох — это проявлялось в материалах и в тематике. После того, как в конце 1930-х годов ёлки вернулись в дома советских граждан, игрушки делали из бумаги, картона, ваты. В 1950-е игрушки делали из бус и стекляруса. Такие игрушки назывались монтажными, их технология пришла из Богемии.

После войны стали популярны игрушки в виде овощей и фруктов — их делали из папье-маше. В каждом доме появилась обязательная ёлочная игрушка в виде початка кукурузы. Картонажные игрушки, в основном в виде животных, выпускались в СССР до конца 1980-х. Советские мастера экспериментировали также с формами игрушек, так стало возможно появление не только шаров и сосулек, но и более сложных по форме предметов. В 1960-е появились игрушки в виде ракет, спутников и космонавтов.

При этом и в советское время мечтой всех детей оставался набор игрушек из Германии. Маленький город Лауша, в котором зародился немецкий стеклодувный промысел, после войны оказался на территории ГДР, и набор немецких шаров с трудом, но можно было достать в магазинах примерно за десять рублей. С середины 1970-х их делали специально для СССР с надписями на русском языке на коробке. Немецкие шарики отличались более яркими красками и были покрыты «снежинками» или узорами.

Ёлочные игрушки, которые сегодня производят в Клину, практически ничем не отличаются от немецких — преодолев трудные 90-е годы, Клинская фабрика ёлочных игрушек сохранилась, и получив доступ ко всем материалам, которых не было в СССР, делает сегодня прекрасные яркие игрушки.

В Клину открыт музей, посвященный истории народного промысла. Несколько залов музея посвящены экспозициям новогоднего убранства разных эпох. Ещё один зал — деревенская изба XIX века, в экспозиции которой можно увидеть оборудование стеклодува — кожаные меха, металлические формы. Также посетители музея посещают два зала, в которых можно понаблюдать за работой мастеров-стеклодувов и мастеров по росписи. В музее представлены и обширные экспозиции игрушек разных временных периодов.

Появившийся почти 150 лет назад, промысел по изготовлению ёлочных украшений дошёл до наших дней, не исчез и практически не изменил технологию создания. Сверкающие и красочные изящные ёлочные игрушки и сегодня радуют детей и взрослых. Художественно-экспертным советом Московской области по НХП ОАО «Ёлочка» присвоен особый статус, а продукция фабрики отнесена к изделиям народных художественных промыслов.