gfhbfnfnfgb

Введение (цель, задача) 5-15

1. Актуальность темы исследования

Современный Баку переживает период активного культурного развития, стремясь укрепить свои позиции как международного культурного центра. В условиях глобализации и растущего интереса к джазовой музыке как универсальному языку культурного диалога, создание специализированного пространства для развития джазового искусства становится особенно актуальным.

Здание по адресу улица Сулеймана Рустама, 10, расположенное в историческом районе столицы, обладает значительным потенциалом для реконструкции под культурный центр джазового театра. Данный проект позволит не только сохранить архитектурное наследие, но и адаптировать его к современным культурным потребностям города, создав уникальное пространство для развития джазовой культуры в Азербайджане.

Джаз имеет глубокие корни в музыкальной культуре Баку. Азербайджанская джазовая школа, представленная такими выдающимися музыкантами как Вагиф Мустафа-заде и Азиза Мустафа-заде, получила мировое признание. Однако в городе отсутствует специализированное пространство, которое могло бы объединить образовательную, концертную и исследовательскую функции в области джазового искусства.

Реконструкция существующего здания под культурный центр джазового театра позволит решить несколько важных задач: сохранение архитектурного наследия через его адаптивное использование, создание современной культурной инфраструктуры, развитие творческого потенциала города и формирование нового общественного пространства для культурного обмена.

2. Степень изученности проблемы

Вопросы реконструкции исторических зданий под культурные центры широко освещены в мировой архитектурной практике. Опыт таких проектов как Blue Note Jazz Club в Нью-Йорке, Ronnie Scott’s Jazz Club в Лондоне, Jazzkeller во Франкфурте демонстрирует успешные модели адаптации различных типов зданий под джазовые площадки.

В контексте Азербайджана исследования по адаптивному повторному использованию исторических зданий представлены работами местных архитекторов и градостроителей, однако специализированных исследований по проектированию джазовых театров и культурных центров недостаточно.

Акустические особенности проектирования джазовых площадок изучены в работах зарубежных специалистов, таких как Лео Беранек, Майкл Форсайт и других. Однако адаптация этих принципов к специфике реконструируемых зданий в условиях климата и культурного контекста Баку требует отдельного исследования.

3. Цель исследования

Целью данной дипломной работы является разработка комплексного архитектурно-дизайнерского проекта реконструкции в городе Баку под Культурный центр джазового театра с учетом современных функциональных, эстетических, акустических и технологических требований, а также сохранения архитектурной ценности существующего объекта.

4. Задачи исследования

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести комплексный анализ существующего здания: — Изучить историю здания и его архитектурные особенности — Выполнить обмеры и техническое обследование конструкций — Оценить текущее состояние здания и выявить проблемные зоны — Определить элементы, подлежащие сохранению

2. Исследовать теоретические основы проектирования джазовых театров: — Изучить мировой опыт проектирования джазовых клубов и театров — Проанализировать функциональные требования к пространствам джазового театра — Исследовать акустические особенности джазовых площадок — Определить оптимальные параметры зрительного зала для джазовых выступлений

3. Проанализировать градостроительный и социокультурный контекст: — Изучить расположение объекта в структуре города — Проанализировать транспортную доступность и инфраструктуру района — Исследовать культурные потребности города в области джазовой музыки- Определить целевую аудиторию проектируемого центра

4. Разработать функциональную программу Культурного центра: — Определить состав помещений и их площади — Разработать функциональные зоны и их взаимосвязи — Рассчитать пропускную способность и вместимость — Спроектировать систему коммуникаций и потоков посетителей

5. Создать архитектурно-планировочное решение: — Разработать концепцию реконструкции здания — Создать планировочные решения всех уровней — Спроектировать фасадные решения с учетом исторического контекста — Решить вопросы доступности для маломобильных групп населения

6. Разработать дизайн-проект интерьеров: — Создать концепцию интерьерных решений основных пространств — Разработать колористическое и материальное решение — Спроектировать систему освещения — Разработать дизайн мебели и оборудования

7. Решить технические и инженерные вопросы: — Разработать решения по акустике зрительного зала — Спроектировать систему вентиляции и кондиционирования — Решить вопросы звукоизоляции и звукопоглощения — Предусмотреть современное сценическое и мультимедийное оборудование

8. Обеспечить устойчивость и экономическую эффективность проекта: — Применить принципы энергоэффективности — Предложить экологичные материалы и технологии — Оценить экономическую целесообразность проектных решений

5. Гипотеза исследования

Гипотеза: Реконструкция здания по адресу улица Сулеймана Рустама, 10, под Культурный центр джазового театра при условии комплексного подхода к проектированию, учитывающего: - сохранение архитектурной идентичности существующего здания, - современные акустические требования к джазовым площадкам, - многофункциональность пространств (концертная, образовательная, выставочная деятельность), - интеграцию в городскую среду и культурный контекст Баку, - применение современных технологий и устойчивых решений,

позволит создать уникальное культурное пространство, которое станет центром развития джазовой культуры в Азербайджане, будет способствовать сохранению архитектурного наследия города и удовлетворит растущие культурные потребности населения в качественных площадках для восприятия джазовой музыки.

«Дух Места» 40-50

Историко-архивный анализ:

Введение

В самом сердце Баку, на улице Сулеймана Рустама, стоит здание, которое на протяжении более века хранит память о религиозной общине, политических потрясениях и культурных трансформациях. Молоканский дом — это не просто архитектурный памятник, но живое свидетельство того, как переплетаются судьбы людей и зданий, как личные трагедии отражаются в камне и кирпиче, и как настойчивость может спасти историческое наследие от забвения.

История этого здания — это рассказ о вере и предпринимательстве, о революции и репрессиях, о забвении и возрождении. Это история о том, как архитектура становится свидетелем эпохи, переживая своих создателей и сохраняя память о них для будущих поколений.

Молокане в Баку: религиозная община в нефтяной столице

Чтобы понять значение Молоканского дома, необходимо обратиться к истории самой общины молокан — одного из самых интересных религиозных течений в русском христианстве. Молокане, отколовшиеся от Русской православной церкви в XVIII веке, отвергали церковную иерархию, иконы и многие традиционные обряды, придерживаясь строго библейского учения и простоты в вере.

Их появление в Баку было неслучайным. В XIX веке, когда Российская империя активно осваивала Закавказье, а Баку превращался в центр нефтедобычи, сюда устремились тысячи переселенцев из различных регионов России. Среди них были и молокане, которые принесли с собой не только свою веру, но и трудолюбие, предпринимательскую жилку и общинную солидарность.

К началу XX века молоканская община Баку насчитывала несколько тысяч человек и играла заметную роль в экономической жизни города. Молокане занимались ремеслами, торговлей, владели мукомольными предприятиями и пекарнями. Их продукция пользовалась спросом у всех слоёв населения многонационального Баку — города, где армяне, азербайджанцы, русские, евреи и представители других народов создавали уникальную космополитическую атмосферу.

Однако у молокан не было собственного места для богослужений — молельного дома, который стал бы духовным центром общины. Эту проблему и решил взять на себя один из самых выдающихся представителей бакинских молокан — Матвей Иванович Скобелев.

Матвей Иванович Скобелев: портрет эпохи

Фигура Матвея Ивановича Скобелева заслуживает особого внимания, поскольку его биография представляет собой квинтэссенцию драматической истории России первой половины XX века. Это был человек, который прошёл путь от сына бакинского предпринимателя до министра Временного правительства, от революционера до жертвы революции.

Матвей Иванович родился в Баку в молоканской семье потомственных ремесленников. Его семья владела одним из крупнейших мукомольных комбинатов в городе, и хлебобулочные изделия Скобелевых были известны практически всем жителям Баку. Это было типично для молоканских семей — трудолюбие, деловая хватка и честность в коммерческих делах создали им репутацию надёжных партнёров.

Однако Матвей Иванович не ограничился семейным бизнесом. В 1903 году, в возрасте, когда многие его сверстники только начинали задумываться о своём месте в жизни, он совершил поступок, который определил всю его дальнейшую судьбу — вступил в РСДРП (Российскую социал-демократическую рабочую партию), примкнув к фракции меньшевиков.

Это решение было не случайным. Начало XX века в России — время кипения социальных страстей, когда старый порядок трещал по швам, а новые идеи захватывали умы образованной молодёжи. Баку, с его нефтяными промыслами, где работали тысячи рабочих в тяжелейших условиях, был одним из центров революционного движения. Скобелев активно участвовал в событиях революции 1905–1907 годов, рискуя не только своим положением в обществе, но и свободой. Его политическая карьера развивалась стремительно. В 1912 году Матвей Иванович был избран депутатом IV Государственной Думы Российской Империи, представляя русское население Закавказья. Это было значительное достижение — стать депутатом имперского парламента означало войти в элиту политической жизни страны. Скобелев стал одним из лидеров социал-демократической фракции, выступая за реформы и защиту прав трудящихся.

Февральская революция 1917 года открыла перед ним новые горизонты. 5 мая 1917 года Матвей Иванович Скобелев был назначен Министром труда Временного правительства — это была вершина его политической карьеры. Человек из молоканской семьи бакинских ремесленников оказался на одном из ключевых постов в правительстве великой державы, переживавшей революционную трансформацию.

Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Октябрьская революция 1917 года и приход к власти большевиков перечеркнули все планы меньшевиков. Для Скобелева, как и для многих его соратников, началась новая, трагическая глава жизни. В 1920 году, когда стало ясно, что в Советской России для меньшевиков места нет, он был вынужден эмигрировать во Францию.

Эмиграция — это всегда разрыв, потеря корней, жизнь в чужой стране с чужим языком и чужими традициями. Для многих русских эмигрантов Париж стал вторым домом, но тоска по родине не отпускала. В 1924 году Скобелев принял решение, которое многим казалось безумием — вернулся в СССР.

Возвращение было непростым. Бывший министр Временного правительства не мог рассчитывать на высокие посты. Скобелев работал в системе внешней торговли СССР, затем инженером НИИ Всесоюзного радиокомитета. Ирония судьбы заключалась в том, что человек, построивший молельный дом для своей общины, теперь работал в учреждении, связанном с радиовещанием — той самой сферой, которая впоследствии заняла его детище, когда в здании разместилась радиостанция.

Но самое страшное было впереди. 1937–1938 годы — пик сталинских репрессий, когда под жернова террора попадали миллионы людей. Старые меньшевики, бывшие эмигранты, люди с «неправильной» биографией — все они были в зоне особого риска. Матвей Иванович Скобелев был арестован и 29 июля 1938 года приговорён к высшей мере наказания — расстрелу.

Так закончилась жизнь человека, который прошёл путь от революционера-идеалиста до жертвы той самой революции, за идеалы которой он когда-то боролся. Лишь в 1957 году, уже после смерти Сталина, в период хрущёвской оттепели, Скобелев был посмертно реабилитирован. Но это была холодная бюрократическая процедура, которая не могла вернуть жизнь и не могла загладить трагедию.

Строительство Молоканского дома: архитектура веры

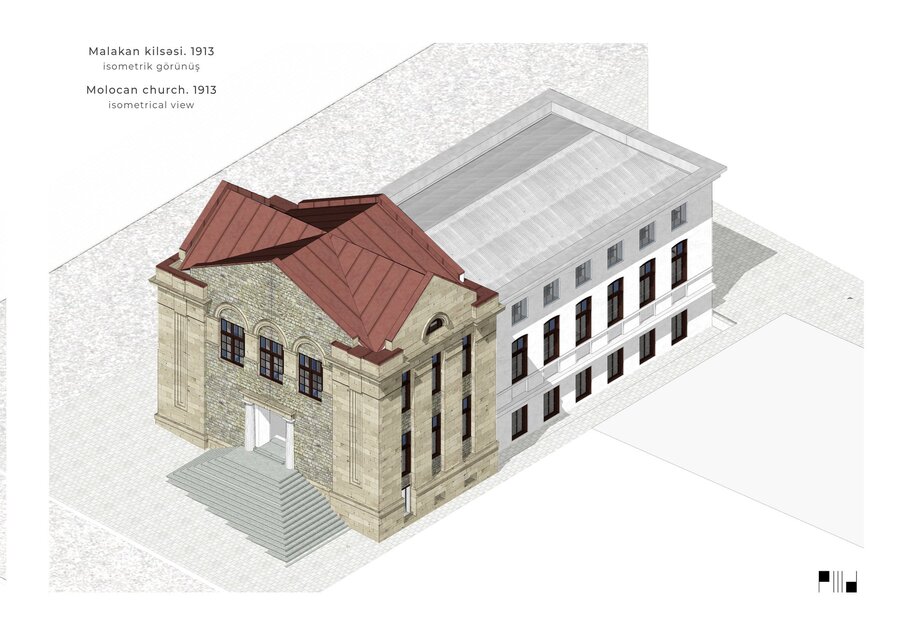

Молоканский дом был построен в 1913 году — в год, когда Российская империя отмечала 300-летие дома Романовых, не подозревая, что до её краха остаётся всего четыре года. Это было время относительного благополучия для молоканской общины Баку, когда накопленные средства позволили осуществить давнюю мечту — построить собственный молельный дом.

Матвей Иванович Скобелев, уже будучи депутатом Государственной Думы и одним из самых влиятельных представителей молоканской общины, взял на себя организацию строительства. Это был не просто акт благотворительности — это было создание духовного центра, места, где община могла бы собираться для молитв, обсуждения общих дел, поддержки друг друга.

Архитектура здания отражала принципы молоканской веры — простоту и функциональность. Молокане отвергали роскошь православных храмов с их золотыми куполами, фресками и иконостасами. Их молельный дом был скромным, но добротным зданием, где ничто не отвлекало от главного — чтения Библии и совместной молитвы.

Здание было построено из кирпича, с простыми, но гармоничными пропорциями. Большие окна обеспечивали хорошее естественное освещение — молокане верили, что свет Божий должен свободно проникать в место молитвы. Внутри не было икон, алтаря в традиционном понимании, священнических облачений — только простые скамьи, стол для чтения Писания и место для проповедника.

Молоканский дом стал центром жизни общины. Здесь проводились не только богослужения, но и собрания, на которых обсуждались общие дела, решались споры, оказывалась помощь нуждающимся. Молоканская община была не просто религиозным объединением — это была система взаимопомощи и поддержки, особенно важная для людей, живших вдали от своих исторических корней.

Советская эпоха: от молельного дома к радиостанции

Октябрьская революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война перевернули жизнь всей страны. Для религиозных общин, включая молокан, началось время испытаний. Новая власть провозгласила отделение церкви от государства, но на практике это означало начало систематического преследования религии.

В 1920-е годы, в период НЭПа, молоканская община Баку ещё могла относительно свободно использовать свой молельный дом. Но с конца 1920-х годов, когда Сталин развернул кампанию коллективизации и индустриализации, сопровождавшуюся жестокой антирелигиозной пропагандой, ситуация резко ухудшилась.

Религия объявлялась «опиумом для народа», церкви и молельные дома закрывались, священники и проповедники арестовывались. Молоканская община Баку не стала исключением. Многие молокане были репрессированы, другие были вынуждены скрывать свою веру, третьи эмигрировали или были депортированы.

Молоканский дом был изъят у общины и передан в распоряжение государства. В 1930-е годы в здании разместилась радиостанция — символичная трансформация: место, где звучали молитвы и читалась Библия, теперь транслировало советскую пропаганду. Здание, построенное для духовных нужд, было переориентировано на идеологические цели нового режима.

Эта метаморфоза была типична для советской эпохи. По всей стране тысячи церквей, синагог, мечетей и молельных домов были превращены в клубы, склады, спортзалы, кинотеатры. Некоторые были просто разрушены. Молоканскому дому в этом смысле повезло — он сохранил свою архитектурную целостность, хотя и утратил первоначальное предназначение.

Радиостанция просуществовала в здании несколько десятилетий. Советское радиовещание было мощным инструментом пропаганды и контроля над общественным сознанием. Из этого здания, возможно, транслировались речи партийных лидеров, сводки с фронтов Великой Отечественной войны, идеологические передачи и, конечно, советская музыка.

После распада СССР в 1991 году здание утратило и эту функцию. Радиостанция съехала, и Молоканский дом оказался заброшенным — судьба, постигшая многие исторические здания в постсоветском пространстве. Без должного ухода, без хозяина, без функции здание начало разрушаться.

Годы забвения и угроза уничтожения

1990-е и 2000-е годы были непростым временем для исторического наследия в постсоветских странах. Экономический кризис, отсутствие средств на реставрацию, правовая неопределённость в отношении собственности — всё это приводило к тому, что многие ценные памятники архитектуры разрушались или сносились.

Молоканский дом простоял заброшенным более двух десятилетий. Крыша протекала, окна были разбиты, внутри накапливался мусор. Здание постепенно превращалось в руину. Для многих жителей Баку это было просто старое, никому не нужное строение, занимающее ценный участок земли в центре города.

В условиях строительного бума, охватившего Баку в 2000-е годы, когда город активно модернизировался, готовясь к проведению международных мероприятий (включая Евровидение-2012 и Европейские игры-2015), старые здания часто воспринимались как препятствие для развития. Земля в центре города стоила дорого, и у многих застройщиков возникало желание снести старые постройки и возвести на их месте современные многоэтажные здания.

Именно такая угроза нависла над Молоканским домом в мае 2019 года. Появилась информация о планах сноса здания под строительство нового объекта. Для здания, пережившего революцию, репрессии, войну и советскую эпоху, настал, казалось, последний час.

Но именно в этот критический момент проявилась сила гражданского общества и культурной активности.

Спасение: роль гражданского активизма История спасения Молоканского дома — это история о том, как небольшая группа энтузиастов может изменить судьбу исторического памятника. Это история о силе культурного активизма и о важности общественного внимания к наследию.

Ключевую роль в спасении здания сыграла платформа Salaam Cinema — инициатива, объединившая творческую молодёжь Баку, интересующуюся культурой, историей и искусством. Узнав об угрозе сноса, активисты Salaam Cinema не просто выступили с протестом — они предложили конкретный план действий.

Во-первых, они организовали информационную кампанию, привлекая внимание общественности к истории Молоканского дома. Через социальные сети, публикации в СМИ, встречи с журналистами они рассказывали о значении этого здания, о его создателе Матвее Скобелеве, о молоканской общине Баку. Многие жители города впервые узнали об этом памятнике и его истории.

Во-вторых, активисты обратились к властям с петицией о присвоении зданию статуса исторического памятника, что юридически защитило бы его от сноса. Они собирали подписи, организовывали встречи с чиновниками, доказывали историческую и культурную ценность объекта.

В-третьих — и это, пожалуй, самое важное — они не ограничились словами, а перешли к делу. Активисты Salaam Cinema взяли на себя ответственность за здание, начав его реставрацию собственными силами. Они очистили помещения от мусора, провели необходимый ремонт, восстановили окна и двери, привели в порядок фасад.

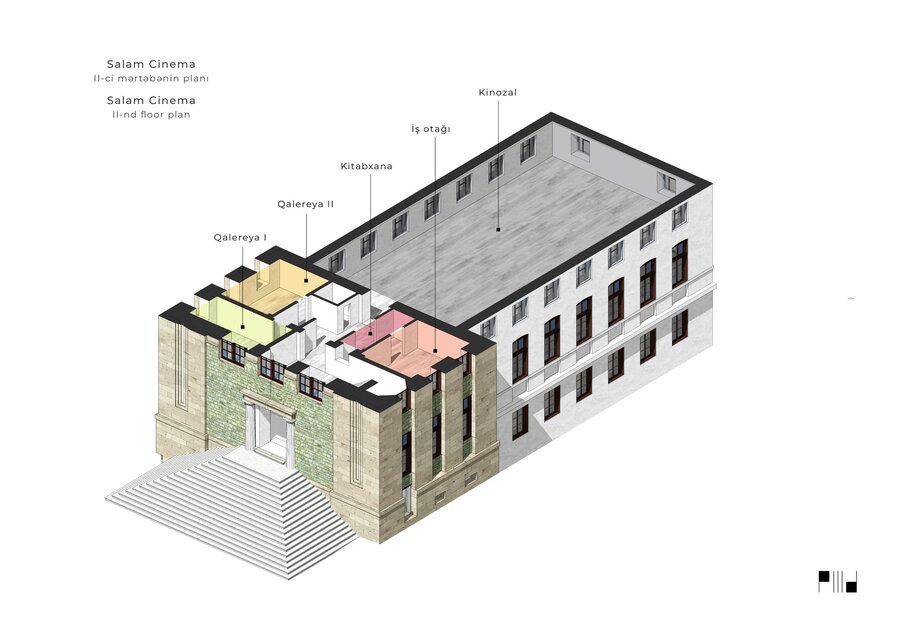

Но главное — они вдохнули в здание новую жизнь, превратив его в культурное пространство. Молоканский дом стал местом проведения выставок, лекций, кинопоказов, дискуссий. Особое внимание уделялось изучению культуры и истории молокан — таким образом, здание вернулось к своим корням, хотя и в новом качестве.

Эта деятельность не осталась незамеченной. Общественный резонанс, созданный вокруг Молоканского дома, заставил власти обратить внимание на проблему. В результате здание получило статус исторического памятника местного значения, охраняемого государством. Это означало, что снос теперь был невозможен, а любые работы с объектом требовали согласования с органами охраны памятников.

История спасения Молоканского дома стала примером успешного гражданского активизма в сфере охраны культурного наследия. Она показала, что даже в условиях, когда государственные механизмы защиты памятников работают недостаточно эффективно, инициатива снизу может добиться результата.

Молоканский дом сегодня: новая жизнь старого здания

Сегодня Молоканский дом на улице Сулеймана Рустама — это живое культурное пространство, где прошлое встречается с настоящим. Здание, построенное в 1913 году для молитв и общинных собраний, теперь служит площадкой для культурного диалога и образовательных проектов.

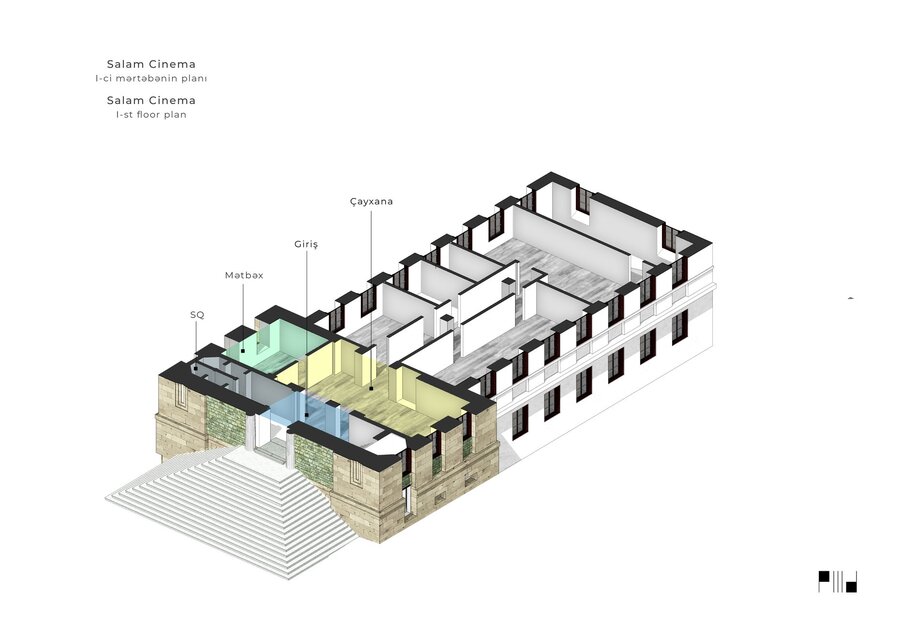

Платформа Salaam Cinema продолжает использовать здание для проведения разнообразных мероприятий. Здесь проходят выставки современного искусства, кинопоказы, лекции по истории и культуре, музыкальные вечера. Особое место занимают программы, посвящённые изучению истории молокан, их культуры, традиций и вклада в развитие Баку.

Эта тематическая направленность чрезвычайно важна. Молоканская община Баку практически исчезла — большинство молокан покинули город в советское время или ассимилировались. Их история, их вклад в развитие города рискуют быть забытыми. Молоканский дом становится местом памяти, где эта история сохраняется и передаётся новым поколениям.

Здание также стало символом успешного сохранения культурного наследия через гражданскую инициативу. Оно показывает, что исторические памятники не обязательно должны быть музеями-мавзолеями — они могут жить активной жизнью, служить современным культурным целям, оставаясь при этом связующим звеном с прошлым.

Архитектурно здание сохранило свой первоначальный облик. Реставрация, проведённая активистами, была направлена на сохранение аутентичности, а не на модернизацию. Простые кирпичные стены, большие окна, скромный, но гармоничный фасад — всё это напоминает о молоканских принципах простоты и функциональности.

Внутри пространство организовано так, чтобы быть максимально гибким и многофункциональным. Отсутствие перегородок, характерное для молельного дома, оказалось удобным для современного использования — здесь легко организовать выставку, установить экран для кинопоказа, расставить стулья для лекции.

Архитектура как свидетель истории

Молоканский дом — это прекрасный пример того, как архитектура становится свидетелем истории, как здания рассказывают о временах, которые они пережили. Каждая эпоха оставляет на них свой отпечаток, каждая трансформация функции отражает изменения в обществе.

Построенный в 1913 году как молельный дом, он отражал расцвет молоканской общины Баку, её экономическую силу и духовные потребности. Простая, функциональная архитектура соответствовала молоканским принципам — никакой роскоши, никаких украшений, только необходимое для совместной молитвы и чтения Писания.

Превращение здания в радиостанцию в 1930-е годы символизировало победу советской идеологии над религией. Место молитвы стало местом пропаганды, духовное пространство — идеологическим. Это была типичная трансформация для советской эпохи, когда религиозные здания либо уничтожались, либо переориентировались на нужды нового режима.

Заброшенность в постсоветский период отражала общий кризис — экономический, культурный, идентичности. Старые функции утратили смысл, новые ещё не были найдены. Здание, как и многие другие памятники, оказалось в подвешенном состоянии, медленно разрушаясь от времени и безразличия.

Спасение и превращение в культурное пространство в 2019 году — это уже история нашего времени, когда гражданское общество начинает осознавать ценность культурного наследия, когда появляются люди, готовые брать на себя ответственность за сохранение памяти.

Таким образом, Молоканский дом прошёл полный цикл трансформаций, отразив в своей судьбе более чем столетнюю историю города, страны, эпохи. И сегодня он продолжает жить, продолжает служить людям, продолжает рассказывать свою историю тем, кто готов её услышать.

Градостроительный анализ:

Архитектурный анализ объекта:

2. Стилистический анализ

Неоклассическая эклектика (1900–1920-е гг.) Доминирующие стилистические черты:

▎Ордерная система (упрощённая): - Входной портик с двумя фронтальными колоннами - Колонны с вертикальной каннелюрой - Капители дорического ордера - Антаблемент над входом с профилированным карнизом

▎Фланкирующие пилястры: - Широкие вертикальные пилястры по углам и на боковых ризалитах - Вертикальная каннелюра усиливает стремление вверх - Пилястры без капителей — характерная черта рационализированной эклектики

▎Арочные мотивы: - Три арочных окна в верхнем ярусе с полуциркульным завершением - Архивольты (обрамление арок) с профилированной тягой - Арки как символ небесного свода в сакральной архитектуре

Ландшафтный и экологический анализ

Синтез анализа «Духа Места»

«Дух Времени» 30-40

CASA DA MÚSICA (ДОМ МУЗЫКИ), ПОРТУ, ПОРТУГАЛИЯ

Jazz at Lincoln Center (Нью-Йорк)

Анализ архетипов и прототипов (единая глава с двумя подглавами 50-60)

Географические архетипы: - МОРЕ — Каспийское море (граница, горизонт) - ПУСТЫНЯ — Апшеронский полуостров (суровость, контраст) - ГОРА — Кавказские горы (вертикаль, защита) - ОГОНЬ — «Страна огней» (энергия, трансформация)

Культурные архетипы: - КАРАВАН-САРАЙ — место встречи культур (Восток-Запад) - ДВОР (həyət) — традиционное бакинское пространство собрания - ЛАБИРИНТ — Старый город (Ичери-Шехер)

Музыкальные архетипы: - ВОЛНА — ритм, импровизация, свобода - ПЕЩЕРА — джаз родился в подвалах, клубах (интимность)

Выводы и техническое задание на проектирование 25-30