Как жил Людозис. Сезон 1 (24/25)

Несмотря на то, что проект Людозис существует уже несколько лет, в этом году было проведено особенно много мероприятий. В этом материале собраны основные события, которые прошли в рамках Людозис.

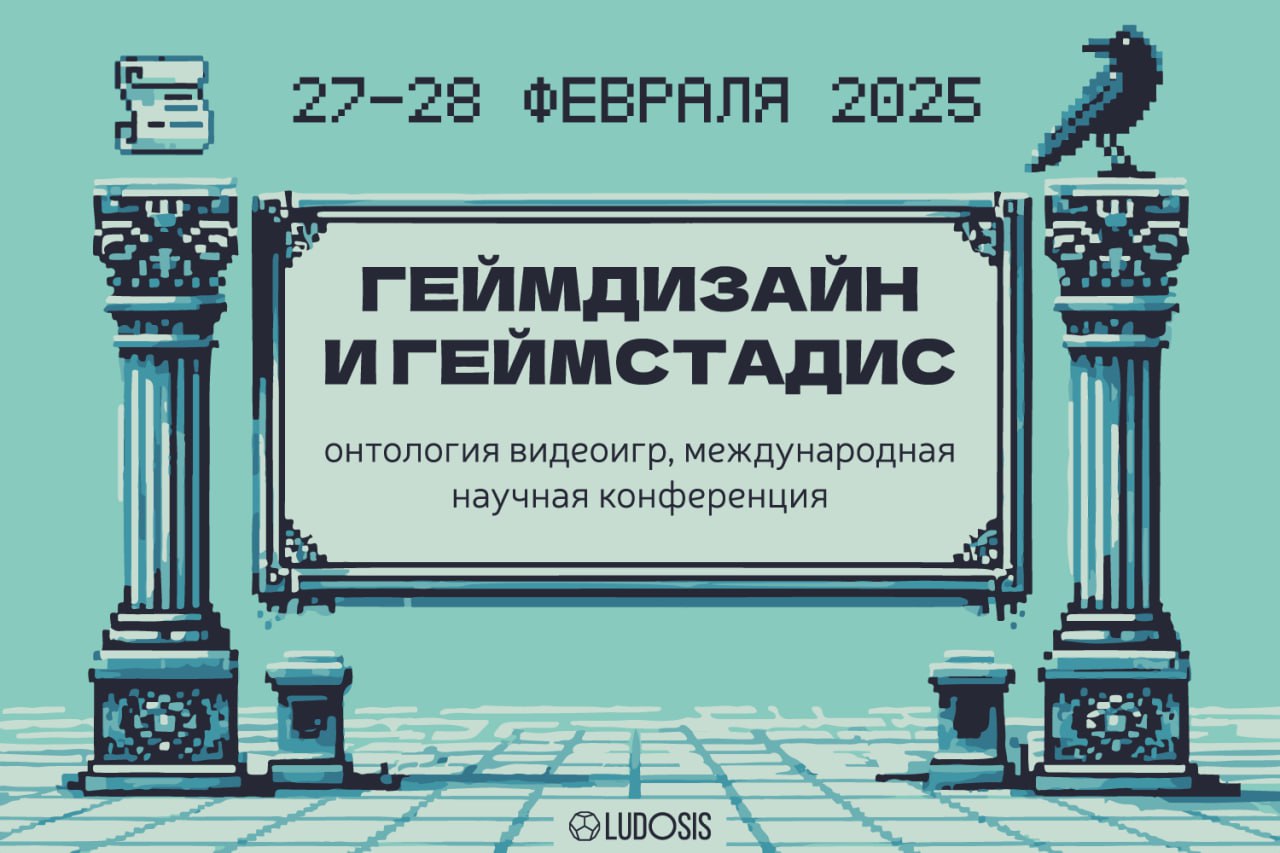

- Регулярный семинар «Людозис: теории и практики видеоигр» - Научная конференция: «Геймдизайн и геймстадис: онтология видеоигр» - Открытый семинар «Ремастер понятий: наследие, опыт, кооперация»

Вопросы о том, что представляет собой видеоигра, как взаимосвязаны её элементы и как она отличается от других видов медиа, относятся к классическим проблемам онтологии видеоигр. Дисциплина, известная как людология, заложила основу для современных game studies, однако с развитием геймификации и интеграции игр в другие медиаформы, эти вопросы становятся всё сложнее и требуют новых теоретических подходов.

Онтология видеоигр также важна для разработки: гейм-дизайнеры должны координировать различные перспективы, как внутри команды, так и среди игроков, формируя целостное видение игры. Игроки, согласно концепции людогерменевтики, создают свои собственные онтологические модели на основе игровых ожиданий и опыта.

Чтобы прояснить актуальные подходы к онтологии видеоигр, необходимо учитывать все эти и прочие аспекты многослойного «бардака», который собой представляет игровой медиум. Конференция предполала обсуждение этих и смежных вопросов с вовлечением всего спектра междисциплинарных подходов, которыми богата сфера game studies.

Семинар «Людозис: теории и практики видеоигр»

Исследователи и разработчики видеоигр разобщены. Разработчики видеоигр нередко критикуют теоретиков за оторванность от реалий разработки. Сами исследователи занимают широкий спектр позиций: от критического осмысления видеоигр до консультирования игровых студий. Но по большей части Game Studies и гейм-дизайн занимают разные сферы, пересекающиеся только в исключительных случаях.

Такое разделение препятствует развитию медиума видеоигр и оставляет меньше возможностей раскрывать его потенциал. Мы считаем, что Game Studies дают возможность увидеть игры более объёмно и многомерно, в большем количестве оптик — а значит, и руководствоваться этим расширенным зрением при разработке и выработке оригинальных дизайнерских решений.

Задача этого семинара — установить контакт между разработчиками и исследователями. Выслушать идеи и интеллектуальную критику по отношению друг к другу, и построить мост для коллаборации теоретиков и практиков геймдизайна. Но также выяснить, где обособленность дисциплин неизбежна и необходима для сохранения их независимости.

Мы считаем, что Game studies дают возможность увидеть игры более объёмно и в большем количестве оптик. Такая многомерность может быть полезна при разработке оригинальных дизайнерских решений для видеоигр.

Спикеры:

Абу Махади Амир (канал в ТГ) Маро Маленко

На вступительной встрече мы обозначили вайб, концепт и тематику мероприятия: что стоит за семинаром и какие проблемы мы хотим решить. Дали краткий обзор возможных ответов на вопросы: какую роль game studies может сыграть для индустрии и разработки видеоигр? Почему разработчикам — как строящим новые игровые студии, так и специалистам со стажем — важно быть знакомыми с исследованиями видеоигр? Как game studies помогает вырваться из стереотипных паттернов гейм-дизайна и упрощённого взгляда на видеоигры?

Спикер: Илья Новиков (канал в ТГ)

Интеракционистская социология разделяет две формы человеческой коммуникации: коммуникация лицом-к-лицу и опосредованная коммуникация. Вторую форму — а именно к ней относится всё взаимодействие, происходящее внутри видеоигр — принято считать рудиментом первой. На семинаре Илья предлагает обсудить, какие ограничения на коммуникацию между игроками (и между игроком и разработчиком) накладывает виртуальная природа игр, и то, как из ограничений рождаются новые механики. Поговорим о Гоффмане, племени Чинатек, глухонемых в VRchat и о ваших любимых играх.

Спикер: Екатерина Кулдина

При проектировании игры перед гейм-дизайнером и командой стоит задача сбалансировать разные ее элементы между собой. Многие эксперты по балансу говорят, что балансировать надо до начала разработки — это и дешевле, и проще, и приятнее. И, когда у команды разработчиков за плечами опыт лет 15-20, понимание, что хорошо, а что плохо, есть как будто из воздуха. Однако, традиция балансировки игр имеет глубокие социальные и культурные корни. Некоторые игры, например, шахматы или кости, существуют столетиями. Католическая церковь приложила руку к тому, чтобы шахматы стали игрой на навык, сведя к минимуму элемент случайности и вместе с ним азартность игры. Хочется проследить, какие предпосылки и причины имеет выбор работы со случайностью в играх, чтобы лучше понимать, между чем и чем выбирают на самом деле игроделы.

Полное название доклада:

Проблемы отношений между GUI и нарративами стратегических видеоигр в постапокалиптическом сеттинге

Спикер: Максим Подвальный

В полном соответствии с исходным значением древнегреческого ἀποκάλυψις, видеоигры на постапокалиптическую тематику нарративно уделяют много пространства поиску и открытию истины, будь то истина о природе человека (серия Fallout), истина о причинах погубившей мир катастрофы (Darkest Dungeon II) или истина об опасностях, исходящих от заброшенной военной базы неподалеку от места проживания главных героев (здесь в качестве примера подойдет почти любая постапокалиптическая игра). Короче говоря, исследование и расследование играют значительную роль в повествовании таких игр, а это, в свою очередь, подразумевает, что их миры по умолчанию должны быть полны загадок и неопределенностей. Именно с последней идеей вступает в конфликт традиционный (гипермедиированный — в терминологии Болтера и Грусина) интерфейс стратегической видеоигры: содержащиеся в нем данные (всплывающие подсказки, описания юнитов, описания событий и т. д.), согласно правилам, являются истиной в последней инстанции — и эта истина явлена игроку априори, для ее постижения не требуется никакая работа. Вследствие этого в своем исследовании постапокалиптического мира игрок может и обязан полагаться на ряд высокоточных инструментов, никогда не дающих сбоя, и подходить к любой задаче как к инженерной, где все решает точный и (реже) своевременный расчет. Цель данного доклада — проанализировать данный конфликт между игровыми механиками стратегических видеоигр и их постапокалиптических эстетикой на примерах Frostpunk, Surviving the Aftermath, Oxygen и IXION и рассмотреть возможные пути его преодоления.

На площадке Людозис, в рамках инициативы «Этический уровень» от со-организатор: ки семинаров, прошел круглый стол по теме «этика и игры» с участием нескольких спикеров. Обсуждались вопросы ответственности разработчиков и игроков, различные философские подходы к этике и их применение в игровом дизайне.

Мигель Сикарт утверждает, что игры могут содержать этические ценности, заложенные разработчиками или обнаруженные игроками. Отсюда встает вопрос моральной ответственности разработчиков и игроков — один из ключевых вопросов темы этики и игр. Сами игроки, как объясняет Ксения Жернова, «могут и в принципе готовы играть морально, готовы морально интерпретировать свои внутриигровые действия». Однако, не каждый игрок будет применять свою мораль в игре — для этого нужно приостановить инструментальный геймплей (т.е. стратегический, рациональный), и включить моральное мышление, при котором игрок дает моральную оценку своим внутриигровым действиям. Такие действия будут разными, в зависимости от этической школы — Алексей Салин полагает, что в однопользовательских играх, где нет реальных последствий, игровую мораль можно оценить только с точки зрения этики добродетели. Однако игры часто показывают отсутствие добродетелей через последствия действий игрока, что является консеквенциалистским подходом. Возникает вопрос, возможен ли геймплей, который следовал бы исключительно деонтологии этики долга, без оценки действий через их последствия. Это кажется сложным из-за процедурной природы игр («если…, то…», if-then). С этим учетом, актуален вопрос «наказания» игрока за «аморальные поступки» — и как именно игра измеряет аморальность. Алексей Ларичев разбирает, как разные игры работают с последствиями моральных решений игрока, и какие моральные системы заложены у них внутри: где-то насилие является образующим фактором, где-то есть «система чести», повышение очков за социально полезные действия и понижение за аморальные, система отсроченных последствий за помощь или вред NPC.

Актуальным становится вопрос эмпатии к NPC: как вызвать сопереживание к неигровым персонажам (ботам) в играх, особенно в шутерах, где их быстро убивают? Дарья Осинцева делится результатами исследования, выделяя критерии правдоподобности: сильные эмоциональные реакции (крики, эмоции ботов), реалистичные диалоги (например, на бытовые темы), реалистичное поведение (например, изменение тактики), реалистичная графика/анимация. Как отмечает Ксения, исследования сходятся в том, что игроки чаще стремятся играть как «добрячки», испытывают угрызения совести за внутриигровые действия, при этом «граница между реальностью и виртуальностью не размывается никуда», игроки понимают, что играют, но всё равно могут иррационально сопереживать персонажам и применять свою реальную мораль в виртуальном мире. Игрок не хочет чувствовать себя плохим человеком. По этой же причине игроки могут снять с себя моральную ответственность, убеждая себя, что «это просто игра». И наоборот, взять на себя ответственность, «переключаться на моральную игру» под влиянием реалистичных реакций NPC — Ксения приводит пример из игры This War of Mine, где игрокам приходится совершать аморальные действия для выживания своей группы. В рецензии игрок, изначально играющий инструментально, переключился на моральный геймплей после реакции NPC на его действия — плач родителей над их сыном, которого убил игрок.

Мораль, заложенная в игру разработчиками, или считываемая самими игроками, может как резонировать с игроком, так и противоречить его моральным установкам, вызывая рефлексию и внутренний конфликт. Поэтому игры могут быть инструментом для философского эксперимента, позволяя игроку тестировать свои моральные принципы в безопасной виртуальной среде. Появляется ряд вопросов для дальнейших исследований и обсуждений. Как создать геймплей, основанный на чистой деонтологии, без опоры на последствия? Как вызвать у игрока моральный опыт и переключить его с инструментального на моральный геймплей? Насколько этично для игры «навязывать» свою мораль и наказывать игрока за «неэтичное» поведение? Как «профдеформация» геймеров влияет на их восприятие моральных дилемм и способность к сопереживанию? Могут ли игры быть инструментом для «воспитания» этики? Для последнего вопроса, согласно существующим исследованиям, корреляции не обнаружено. Пока. Инициатива «Этический уровень» стремится продолжить искать корреляции, ответы и решения.

Спикеры:

Алексей Салин Ссылка на материалы. ТГ канал.

Алексей Ларичев Ссылка на метариалы. ТГ канал.

Дарья Осинцева Ссылка на материалы 1. Ссылка на материалы 2

Ксения Жернова Ссылка на метариалы. ТГ канал.

Полное название доклада:

Сложность как холст. Зачем воспитывать и наказывать ищущих удовольствий

Спикер: Иероним К. (канал в ТГ)

Разговаривать о сложности в видеоиграх непросто. Интуитивно участникам дискуссий обычно понятно, что сложность бывает разной, но какой именно и можно ли ее вообще измерить? Может быть, она и не нужна, и служит пережитком старого аркадного гейм-дизайна, когда нужно было вытрясти побольше монет из карманов игроков?

Основные цели семинара были поставлены так: выстроить концепции сложности и обсудить, какое место сложность видеоигр занимает в арсенале выразительных средств видеоигр, неразделимое с их интерактивностью, в чем состоит смысл наказания за ошибки, и как мы можем выходить за рамки этой парадигмы. Доклад Иеронима включал в себя критику засилья «потока» как принципа гейм-дизайна; рассмотрение гейм-дизайнерских фреймворков, концентрирующихся на понятиях челленджа и сложности; и обсуждение «неудачи» и «проигрыша» как особых выразительных приёмов на примере Disco Elysium, Souls-like игр и рогаликов. В дискуссии участники семинара углубились в прочие примеры и развитие предложенного Иеронимом концептуального аппарата.

Спикер: Дмитрий Терехов

Доклад Дмитрия Терехова фокусируется на фундаментальном свойстве видеоигр рассказывать истории. Дмитрий подчеркивает, что это не просто очевидное утверждение, а уникальный способ повествования, отличающийся от других медиумов, таких как кино или литература.

В отличие от традиционных медиа, видеоигры рассказывают истории не только через сюжетную информацию, но и через игровые механики и геймплей. Это позволяет показывать вымышленный мир и рассказывать истории в нем. Диссонанс может возникнуть, когда игровые механики противоречат сюжетной информации. Классический пример, упомянутый в докладе — игра Uncharted, где нарративная ситуация приключенческого толка (нужно быстрее выбраться из горящего особняка) вступает в противоречие с геймплейной ситуацией шутера (нас вынуждают задержаться, чтобы победить врагов). Консонанс же достигается, когда игровые механики синхронизируются с сюжетом, позволяя игроку воспринимать происходящее через игровой процесс. Консонанс, как описывает Дмитрий, предполагает наличие «некоторого созвучия, некоторого единства».

Доклад во многом опирается на гетеролюдоглосию Томаша Маяковскй: концепция, основанная на идее Бахтина о многоголосии, применительно к играм. Игры содержат множество «языков» или логик происходящего (например, логика хоррора, логика слэшера, логика героического приключения), которые сосуществуют и могут быть мультимедийными. Диссонанс возникает, когда эти языки конфликтуют, заставляя игрока переключаться между ними. Затрагивается и Барт — разбиение текстов на сочетания четырех базовых единиц. Однако в отличие от литературных текстов, где функции и индексы могут быть независимыми, в играх механика есть всегда, и она указывает на некоторые правила и реализацию этих правил в игровом мире. Механики могут работать как интегративные и дистрибутивные элементы. Интегративные механики описывают, как существует игровой мир, через правила взаимодействия с ним. Дистрибутивные механики создают события и событийные цепочки — это проявляется в эмерджентных нарративах, которые возникают в процессе игры (пример: в Escape from Tarkov, когда у игрока мало здоровья, сложная механика медицины создает драматичную микроисторию его выживания). При этом, игры способны «надстроить» дополнительный смысл, где игровые элементы могут иметь символическое значение, выходящее за рамки буквального изображения.

Большинство игр стремятся к людо-нарративному консонансу, где механики и сюжет гармонично сочетаются, обеспечивая цельное восприятие. Диссонанс, хотя и заметен, является скорее исключением, указывающим на нарушение нормы. Стремление к консонансу означает, цитируя Дмитрия, «не делайте плохо, делайте хорошо» — или, как минимум, «обучайте ваших игроков переключаться между языками», между логиками происходящего.

Спикер: Мария Важенич (ТГ канал)

Видеоигры — единственный медиум помимо архитектуры, способный создавать реалистичные архитектурные пространства, доступные для всестороннего исследования, в которых человек может действовать без физических и этических ограничений.

Игры расширяют возможности реальной архитектуры, позволяя создавать уникальные пространства, реализация которых невозможна из-за физических, политических или культурных ограничений. Разработчики могут создавать архитектуру фэнтези или пост-апокалипсиса, развивать космическую архитектуру или расширять представления о киберпанке, придумывать альтернативную современность или архитектуру чуждых рас и сверхъестественных существ. Видеоигровая архитектура не знает ограничений, кроме движка и фантазии разработчика.

В свою очередь, реальная архитектура является фундаментальной базой теоретических знаний и образов, на основе которых игры разрабатывают свой архитектурный язык. Знание основополагающих принципов архитектуры и умение с ними работать позволяет создавать убедительные пространства без структурных ошибок и декоративного эффекта, которые влияют на впечатление от игры, её локаций и исследования.

Во время семинара были затронуты такие темы, как влияние архитектуры на впечатление от игры, перспективы видеоигровой архитектуры как самостоятельного направления и сотрудничество архитекторов и гейм-дизайнеров. В рамках дискуссии был, помимо прочего, рассмотрен морально-политический аспект дизайна видеоигровых архитектурных объектов, на примере югославских памятников в Верданске из Call of Duty; а также обсуждены причины, по которым при разработке видеоигр стоит уделять внимание архитектуре как особому выразительному языку, а не просто как «фону» или побочному ответвлению левел-дизайна.

ПРОБЛЕМЫ С ПОЭТИКОЙ X LUDOSIS

Вне рамок семинара, отдельным мероприятием состоялся межвузовский коллаб с исследовательским семинаром «Проблемы с поэтикой» (ИФИ, РГГУ), который прошел на площадке коллег. В формате open-talk со спикерами и гостями искали ответ на вопрос: чем же является нарратив в играх? Ведь нарратив в видеоигре чаще всего сводят к романному и/или эпическому повествованию. Хотя на деле выходит, что нарратив в игре ближе драматическому тексту и театральной постановке. Эти формы сближаются частым отсутствием фигуры нарратора, вербальным повествованием через диалоги, ключевой ролью деталей и окружения. Агентность игрока делает его прямым участником истории, что сближает такой опыт с перформансом и иммерсивным театром, где события развертываются в «реальном» для актора-зрителя времени.

Обсудили конструкцию форм драматического нарратива в видеоиграх: спикеры высказали ключевые тезисы по отношению к проблеме, и в формате живой дискуссии с залом коллегиально рассматривали нарратив со стороны филологии, гейм-дизайна, междисциплинарных исследований, и, конечно же, со стороны самих игроков.

Спикеры:

Мария Кочакова Игровой сценарист, нарративный дизайнер, инди-разработчик. Директор онлайн-школы «Нарраторика», преподаватель нарративного дизайна в Институте бизнеса и дизайна. Работала сценаристом в студиях Mail.Ru, Social Quantum, Tesla Games. Собственную игру, point’n'click адвенчуру Message Quest, выпустила на Steam в 2015 году.

Матвей Григорьев Магистрант 2-го курса по направлению «Системный гейм-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ

Мария Лукшина Магистрантка 2-го курса по направлению «Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур» Института Филологии и Истории РГГУ

Алексей Ларичев Соорганизатор семинара «Проблемы с поэтикой»; Студент 4-го курса по направлению «Новейшая русская литература: творческое письмо» Института Филологии и Истории РГГУ

Спикер: Мария Быханова

Включение мифологических персонажей, фольклорных сюжетов и их переосмысление свойственно видеоиграм, как и другим видам искусств. Последнее десятилетие привнесло в игры с использованием традиционного материала новые элементы: обряды, ритуализированное поведение, предметы быта, костюмы и атрибутику. Это использование и переосмысление народной культуры называется фольклоризмом, но то, как отображена традиция в видеоигре, зависит от того, насколько сильно студия-разработчик знакома с темой.

Последнее время наблюдается повышение интереса к традиции в играх, а к работе с темой привлекаются научные специалисты и музейные работники. Видеоигровые технологии позволяют не просто создавать этнографические игры, но достоверно реконструировать традицию, для полного погружения в историю. Для бытующих традиций видеоигровые технологии могут стать способом сохранения, как например использование технологии захвата движения для записи традиционных танцев.

В своём докладе Мария Быханова описывает все эти тенденции. Рассматриваются примеры отечественных и зарубежных видеоигр, опирающихся на этнографический, мифологический и фольклорный материал. Отдельное внимание докладчица уделяет критике тех случаев, когда разработчики используют стереотипы или искажённые образы при дизайне персонажей в видеоиграх, вдохновлённых фольклором. В дискуссии к докладу участники семинара обсудили перспективы этнографически ориентированного гейм-дизайна и более нишевые примеры игр. Доклад будет интересен всем, кто интересуется видеоиграми как медиумом для достоверной передачи культурного наследия.

Спикер: Ксения Хайруллина

Почти любой популярный проект становится трансмедийным, подвергаясь в терминах Генри Дженкинса медиаконвергениции. (Хотя стоит отметить, что трансмедиа сама штука не новая, Библия тоже в некотором смысле трансмедийный проект). Привычный цикл трансмедийного проекта может начинаться с книг, игры, или фильмов, и по мере развития «обрастает» каноном фаноном. Восприятие фанатским сообществом и каждым отдельным его членом значительно зависит от «точки входа». Как игра функционирует внутри этого трансмедийного проекта? В данном случае можно рассмотреть кейс «Ведьмака», в некотором смысле трансмедийного проекта по неволе, сосредоточив исследовательский фокус на отражении «реального мира» и рецепции его фанатским сообществом. Как влияет «точка входа» на восприятие? Какой из медиумов становится доминирующим? Это мы и обсудим на семинаре.

Спикер: Владимир Сечкарев

Представьте: вы запускаете игру и видите один текст, а потом меняете язык и видите нечто совершенно другое по смыслу. Что это — банальная ошибка или чьё-то осознанное решение? От проекта к проекту ответ будет различаться; таким образом, разговор о локализациях игр получится тем продуктивнее, чем больше разнообразных оптик окажется в арсенале исследователя. Умберто Эко сравнивал переводы с переговорами и называл их искусством компромисса. На семинаре мы рассмотрим, как локализаторы различных игр искали эти компромиссы и какие факторы оказывали на их работу наибольшее влияние — условия работы, техническое оснащение, пожелания заказчика, непосредственно игровое содержимое, и так далее. Выработанные в процессе оптики будут полезны для анализа локализаций и других игр.

Доклад Владимира Сечкарева — это глубокий анализ процесса локализации видеоигр, выходящий за рамки традиционного представления о переводе как простой замене одного слова другим. Владимир подчеркивает сложность и многогранность локализации, часто называя ее «искусством утраты». Основная идея состоит в том, что локализация — это не только лингвистический, но и культурный, экономический и даже этический процесс, требующий творческого подхода и постоянного учета контекста.

В общественном сознании локализация часто ассоциируется с ошибками и забавными ляпами, как например знаменитая цитата «All your base are belong to us», сводя дискуссию к простому вопросу: «перевели так, а должны были этак». Владимир акцентирует внимание не столько на самих ошибках, сколько на их причинах и тех задачах, которые стояли перед локализаторами. Фраза «искусство утраты» применима для описания ситуаций, когда у задач перевода нет никакого однозначного решения без потерь. Например, как грамотно перевести архаичную лексику конкретной группы людей или периода времени, когда подобного не существовало в культуре другой страны. Или как переводить названия песен, устоявшиеся культурные отсылки, и переводить ли, даже если это важная часть сюжета. Задача усложняется тем, что переводчики могут находиться в условиях дефицита информации — например, в 90-е годы переводчики Final Fantasy VII работали «вслепую», не имея возможности уточнить у сценаристов детали.

Важный постулат доклада: игры локализуют не для того, чтобы сделать их понятнее, а для того, чтобы их продавать. Что неизбежно приводит к «культуризации» — как, например, изменение обложки на более «кавайный» вид, или адаптация названия в провокационную форму. Возможны и более радикальные изменения — вольные переводы диалогов с добавлением локальных культурных отсылок, доработки и переработки целых кусков текстовых историй. Сами геймеры весьма противоречивы в своих желаниях. Владимир приводит статистику опросов, согласно которой геймеры хотят сохранять оригинальные культурные отсылки и имена, но при этом чтобы игра ощущалась как написанная на родном языке. В контексте дискуссии поднимается привычный для семинара Ludosis вопрос о том, кто является «автором» игры — персональ, коллектив авторов, абстрактная сущность всех причастных к разработке, — что влияет на восприятие допустимых изменений в переводе и степень агентности переводчика. При этом, «утрата» в переводе не всегда является чем-то плохим, поскольку она может создавать «лакуны», которые игрок заполняет самостоятельно, формируя свой уникальный опыт.

Единого «правильного» подхода в локализации на данный момент не существует, и каждое решение зависит от множества факторов: от интенций разработчиков и целей локализации до культурного контекста целевой аудитории и индивидуального мастерства переводчика. Сохранение всех нюансов не всегда возможно, и «искусство утраты» в локализации часто неизбежно, но в этой утрате может быть и своя ценность, стимулирующая дальнейшее осмысление и диалог между культурами.

15-го мая прошел семинар «Людозиса» в его изначальном формате, с которого всё и началось: выступления магистрантов Школы Дизайна НИУ ВШЭ.

На семинаре прошли как доклады от профильных студенческих лабораторий, которые представят свои оригинальные исследования, так и индивидуальные доклады на основе дипломных работ.

В докладах предложены способы по-новому исследовать привычные явления игрового медиума: кооперативные игры, репрезентация традиционных культур, игровой опыт и персонажи-компаньоны.

Сохранение народных игровых практик в цифровом медиуме. Вика Каримова, Олеся Ржевская (Лаборатория этнокультурного гейм-дизайна)

Анализ кооперативных игр с помощью Game Ontology Project. Андрей Больных (Лаборатория кооперативного геймплея)

Опытоцентричный подход к геймдизайну: рассмотрение понятия «игровой опыт» и возможное его расширение. Алиса Селихова

Гибридная игровая сущность: связь игрока и персонажа-компаньона. Андрей Стрелец