От оберега к модному объекту: трансформация в современной культуре

1. Концепция

Исторически ювелирные украшения выполняли не только эстетическую, но и сакральную функцию. Считалось, что в них заключена защитная сила: обереги и амулеты надевали «не столько для красоты», сколько чтобы защитить себя и дом от бед. Само понятие «амулет» (от лат. amuletum, использованного ещё Плинием Старшим) обозначало предмет, носимый на теле для обретения защиты или исцеления. В современном мире, однако, исторические символы оберегов всё чаще встречаются в качестве декоративных мотивов модных украшений — как элемент этнических и авторских коллекций, подчеркивающий национальную идентичность и индивидуальность. Тренд «a la russe» (русский стиль) в последние годы стал одним из заметных явлений в моде: он выражается не только в одежде, но и в ювелирных изделиях, вдохновлённых фольклором и народной культурой.

Исследовательская проблема этой работы — выяснить, как именно трансформировались ранние (древнеславянские) обережные украшения в контексте современной культуры и моды. Актуальность темы обусловлена интересом к возрождению культурных символов и необходимостью понять, сохраняют ли современные интерпретации прежние сакральные смыслы или превращаются в чисто декоративные атрибуты.

Постепенно утратив первоначальное сакральное предназначение, амулетные украшения трансформировались в современных культовых и дизайнерских изделиях в элементы стиля и идентичности, причём их символизм зачастую переосмысляется в свете современных идей. Мы полагаем, что визуальный анализ музейных артефактов и современных украшений покажет, как меняются тип символа, функция и степень сакрализации этих объектов в культуре.

Методологически исследование опирается на визуальный анализ исторических экспонатов (музейных артефактов, археологических реконструкций) и сравнительный анализ современных дизайнерских украшений. Важную роль играет сравнительный подход: сопоставление форм, орнамента и контекста ношения древних украшений и их современных аналогов.

В данной работе мы выдвигаем авторскую задачу — проследить эволюцию ювелирных украшений-оберегов от их происхождения как сакрально-магических предметов до современных форм, в которых они выступают преимущественно как модные аксессуары. Исходя из этого, формулируем гипотезу: в процессе «от оберега к модному объекту» меняются четыре ключевых аспекта: (1) тип символа (от культовых и природных образов к эстетизированным формулам), (2) функция (от магической защиты к социальной или эстетической роли), (3) носитель (изменение круга людей, носящих эти украшения) и (4) степень сакрализации (снижение веры в магическую силу при усилении декоративности). Для проверки гипотезы мы строим работу на анализе распределения символов и мотивов по этим параметрам, опираясь как на литературные источники, так и на визуальные данные: артефакты из музейных коллекций и фотографии современных украшений известных авторов.

Ключевым понятием работы является «украшение-оберег» — изделие, изначально задуманное как носимый амулет или талисман, несущий сакральный смысл. Такие украшения фигурировали в быте древних славян наряду с утилитарными предметами и были важной составляющей культуры: «украшения в древности имели религиозный, магический смысл». В то же время современные дизайнеры часто называют свои изделия «талисманами» или «оберегами», переосмысляя старые символы. Задача исследования — визуально и текстуально проследить эту траекторию изменений.

2. Основной анализ

2.1 Типы символов

Древнерусские привески и амулеты XI–XIII веков

Археологические находки показывают, что древнеславянские обереги имели разнообразные символические изображения. Изображения зверей — медведей, волков, птиц — были весьма распространены. Например, одна находка XI–XII вв. из Тверской области включала подвески с изображением звериных клыков и резных фигур животных.

Медведь и волк в славянской мифологии олицетворяли силу и защиту: в сказках волк служил охранником влюблённых, а медведь символизировал могучую главу рода.

Браслеты волка и медведя

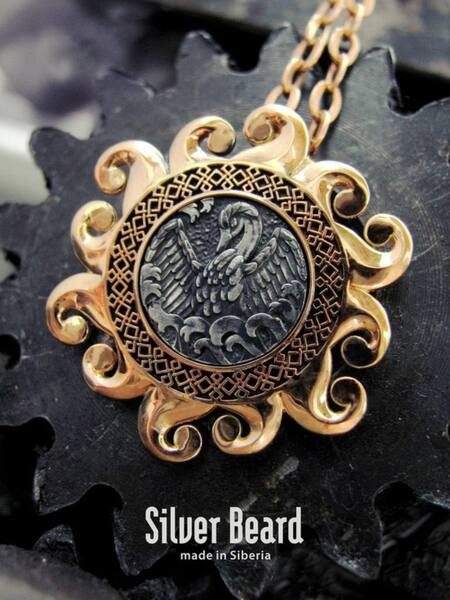

Эти образы переносятся и в современные украшения: например, со стилизованными изображениями волков или медведей можно встретить в брендовых мужских коллекциях (серебряные браслеты «Волк» и «Медведь» от Silver Beard).

Кулоны

Другим типом символов были солярные знаки. Коловрат — восьмиконечный крест-колесо — в языческой традиции означал солнце и вечную жизнь. Направление лучей коловрата могло интерпретироваться как созидательная сила (правосторонний коловрат) или плодородный символ (левосторонний). Подобные солярные мотивы встречаются на кулонах и орнаментах ювелирных изделий. Например, подвеска с коловратом использовалась и в современных славянских коллекциях как символ удачи и защиты.

Бронзовые амулеты XII в. из Владимирского исторического музея

Важную группу составляют антропоморфные и зооморфные образы. На изображении представлены бронзовые амулеты XII в. из Владимирского исторического музея: среди них — стилизованные головы животных, спиралевидные изображения и кресты. Особенно выделяются амулеты в форме топориков — символов Перуна (верховного бога-громовержца). Как отмечает Коршун, топор являлся оружием Перуна, и миниатюрные бронзовые топорики использовались как обереги воинами и охотниками.

Древнерусские привески и амулеты XI–XIII веков

Ещё один символ — полумесяц (лунница) — широко ассоциировался с женским началом и рождаемостью. С конца X — начала XII в. распространены «широкорогие» и «круторогие» лунницы — бронзовые серпы с тремя выпуклыми точками, описанные Рыбаковым как аграрные символы плодородия. Женщины носили лунницы над декольте или на голову как часть праздничного костюма.

Древнерусские привески и амулеты XI–XIII веков

Наконец, геометрические орнаменты (кресты, спирали, круги) часто сочетались с древними мотивами. В привесках из Владимирской, Ярославской и Рязанской областей обнаружены отлитые круги с равноконечными крестами внутри, указывающие на славянский космогонический символ солнца и земли. К концу XII в. в амулетах уже появляются элементы христианства: например, в Рязанской области найден кулон, где языческие мотивы дополнены христианским крестом. Это свидетельствует о синкретизме верований переходного периода.

Бренд Arha

В современной ювелирной моде многие из перечисленных символов переработаны как декоративные мотивы. Например, «звезда Лады» («лунница» в современной интерпретации) часто представляется как кулон или серьги — без прямой привязки к функции оберега. Однако дизайн сохраняет традиционные формы (серп луны, восьмиконечные звезды и пр.). Как отмечают дизайнеры, современные украшения «интерпретируют древние символы», используя их в чисто эстетическом ключе. Таким образом, символический язык обережных украшений тождественны историческому, но служит новым целям — моде и самовыражению.

2.2 Функции украшений-оберегов

Изучение функций исторических украшений показывает их оздоровительно-магический характер. Защитная функция (апотропейская) была фундаментальной: амулеты носили для ограждения от «лютого зверя» и злых духов, как и для оберега всего тела. Например, в найденном наборе оберегов были два звериных клыка — «челюсти хищника» — от «лютого зверя», а ложечка символизировала сытость и успех в охоте. Как пишет Коршун, «защитой от лютого зверя были… бронзовые клыки… а ложечка олицетворяла сытость и успех на охоте». То есть предметы охранного свойства и предметы изобилия шли вместе.

Помимо защиты, важна была аграрно-земледельческая функция. «Роса головы» (или «луна») — полумесяц — связывали с плодородием земли, а изображения колосьев и ростков укрепляли представления об урожае. В орнаментах лунниц находим символы роста и возрождения — древо жизни и знаки солнца. Так, у находки лунницы XII в. есть растительный орнамент, который по Рыбакову означает проросшее зерно.

Социальная функция заключалась в демонстрации статуса. Носимые обереги как правило фиксировали принадлежность к племени или семейству (например, знаки Рюриковичей на привесках), а также служили маркером ритуального статуса (женского или детского).

Кроме того, амулеты выполняли роль талисмана (привлечения удачи): в сказочной символике это «цветик-семицветик, исполняющий желания» или «волшебные стрелы — талисман в любовных делах», как подчёркивает дизайнер Роман Никонов. По его словам, «каждое изделие [его коллекции] содержит свой волшебный смысл: исполнение желаний, любовь, удача, процветание, здоровье…». Таким образом, в современной практике также декларируется «талисманическая» функция украшения.

Со временем роль амулетов постепенно секуляризовалась. Научные исследования показывают, что вера в реальную исцеляющую силу амулетов упростилась: сегодня эти предметы чаще называют «символами удачи» или «чармами». Как отмечает Annie Thwaite, фунт чучельки зайца в викторианскую эпоху продавался как лечебное средство, а в XXI в. остаётся лишь «счастливой» безделушкой. Проще говоря, «амулеты были вытеснены из авторитетного исцеления, как только возникла необходимость научного объяснения». Поэтому в современном мире их функция изменилась: главенствует эстетика или символическое значение, а не буквальное волшебство. Но интерес к «магическим» атрибутам сохраняется на уровне психологическом и культурном.

2.3 Носитель украшений-оберегов

Из описаний археологических находок следует, что главными носителями обережных украшений традиционно были женщины. Древнерусский женский костюм включал множество подвесок, бус и гребней с магическим смыслом — гораздо больше, чем мужской гардероб.

Гривны

Например, «гривны» (толстые бронзовые кольца на шею) обычно находят в женских погребениях, поэтому учёные считают их «типично женским» украшением наряду с бусами и височными кольцами. То есть именно женщины выступали основными хранителями обережной традиции в быту. Мальчикам подарками могли служить игрушки-«амулеты» (как пишет Никонов про «игрушку как особый амулет»), что указывало на начальное сакральное отношение к детским предметам.

Мужчины носили обереги меньше и других типов: обычно это было оружие или элементы одежды. Типичный пример — топорики-подвески, упоминаемые в находках XI–XII вв.: они олицетворяли Перуна и одновременно были частью походного снаряжения воинов. Также у мужчин встречались знаки Родоначальников («Рюриковичей» на кулонах 10–11 вв.). Такие амулеты могли не носиться постоянно, а выступали знаками воинского или высокого звания.

Реконструкция костюма и украшений девушки из Ярославля, конец XII — начало XIII вв. По материалам Отдела охранных раскопок Института археологии РАН.

На изображении представлена реконструкция женского костюма конца XII в. из Ярославля с характерными подвесками, выполненная О. Фёдоровым на основе археологических данных. Видно, что амулеты носились поверх одежды или под головным убором, образуя сложный «шлейф» из привесок на груди.

Современная мода предлагает украшения, ориентированные на обоих полов, но четкого разделения функций нет. «Сейчас люди готовы покупать то, что они понимают и о чем мечтают», — замечает Никонов, подчёркивая, что новые «талисманы» носят и мужчины, и женщины как элементы стиля. Многие авторы декоративных изделий (например, Igor Gerashchenko из бренда Arha) прямо называют украшение «талисманом и носителем истории» своего владельца. В этом смысле носитель изменился: от племенных обычаев мы пришли к индивидуальному выбору ювелирной символики, которая может носиться кем угодно.

2.4 Степень сакрализации

Деревянные обереги («божества») славян из позднепалеолитической доисторической культуры Полян (коллекция Польского музея, илл. 1898 г.)

В историческом контексте большинство украшений-оберегов имело высокую степень сакральности. Как пишет исследователь Левин, древние славяне «не слишком доверяя своей способности противостоять злу, стремились защищать тело предметами из металла и драгоценных камней. … Украшения надевали не столько для красоты, сколько в качестве амулета, священного талисмана». Случаи найдены оберегов, буквально описанных как «божества»: деревянные статуэтки животных и символических фигур рассматривались как вместилища душ или духов, способных охранять род. Это говорит о том, что в дохристианскую эпоху украшение непосредственно ассоциировалось с жреческим культом и магией.

«Перунчик» — бронзовый языческий амулет-подвеска из Великого Новгорода, XII в.(Символ Перуна, археол. музей Новгорода; бронза, 68 мм).

При принятии христианства и дальнейшем развитии общества сакрализация постепенно ослабевала. Уже в XII–XIII вв. обереги смешивали языческие и христианские элементы. В XII в. в Новгороде обнаружен медный «Перунчик» — языческий амулет с маской Перуна. На последующих веках уже появляются украшения, содержащие явно христианские символы (кресты, слова молитв). То есть обрядовый смысл оберегов ослабел: они становились более светскими сувенирами веры.

В современной культуре сакральность вновь приобретает форму мифологизированного «талисмана». Но вера в буквальную магию почти утеряна: украшения выполняют символическую роль, опираясь на ассоциативную память. Они скорее влияют на психологию владельца или служат признаком причастности к традиции, чем реально «закрывают» носителя от бед. Как справедливо замечает Thwaite, «в культурном смысле зайчья лапка и талисман Барбекена XIV века, хоть и разные по форме, оба вместе остаются символами удачи», а не двумя несравнимыми оберегами. Модернистское обаяние прежних обрядов заключается именно в символическом наследии, а не в религиозной вере.

3. Современные примеры (мода, арт, дизайн)

Ювелирный Дом Roman Nikonov

В XX–XXI вв. традиционные мотивы обережной символики активно заимствуются дизайнерами и художниками. Ключевым направлением стало фольклорное вдохновение. Например, Ювелирный Дом Roman Nikonov создаёт коллекции, основанные на сюжетах русских волшебных сказок.

Браслет «По щучьему велению», сет «Узел любви» из «Классической» коллекции

В его «сказочных» линейках фигурируют кольца и подвески с «цветиком-семицветиком», «волшебной стрелой» и «Иглой Кощея» — все они первоначально воспринимались как магические атрибуты. Как подчёркивает Никонов, «в каждом изделии свой волшебный смысл: исполнение желаний, любовь, удача, процветание…». Такие украшения позиционируются скорее как талисманы или символы глубоких желаний, нежели обыденные аксессуары. При этом их эстетика сочетает «а-ля русс» элементы (традиционные узоры, эмаль, самоцветы) с современным ювелирным стилем. Этот пример демонстрирует, что модный объект может сохранять (или даже сознательно культивировать) сакральный смысл — однако уже в осмысленной, «вольной» форме.

Arha

Похожую позицию занимает бренд Arha (дизайнер Игорь Геращенко). Как пишет профильный журнал, «для создателя Arha… украшение — это талисман, а также носитель истории своего владельца. В своих изделиях он переосмысляет древние символы при помощи чистых линий и современных деталей». Это означает, что старинные знаки (рунические, языческие, сакральные) используются как художественный стиль и способ личной интерпретации истории. Благодаря таким дизайнерам древняя символика всё ещё циркулирует в культуре, но уже с обновлённым смыслом.

Кроме авторской ювелирки, элементы обережной эстетики появляются и в массовой моде. Так, этно-бижутерия с символами славян (свастика как знак солнца, цветок папоротника и др.) продаётся через интернет-магазины и на ярмарках. Эти изделия часто рекламируются как «талисманы удачи» или «наследие предков», хотя потребительский интерес чаще направлен на стиль, чем на магию. Во многих случаях историческое значение замещается патриотическим или концептуальным: например, украшения с лебедем символизируют женственность и красоту, а кулон-коловрат — «силу, свет, победу».

Таким образом, современные примеры показывают сохраняющуюся связь с традицией через визуальную идентификацию. Но важный аспект в том, что функция оберега утрачивает былую власть: человек надевает славянский подвес с «атомом Руси» скорее чтобы подчеркнуть свою «идентичность» или просто «нарядиться», а не потому что ждёт чудес от ношения. В этом плане мы наблюдаем релятивацию сакрального: украшение перестаёт быть священным предметом в буквальном смысле. Как говорится, «каждый товар имеет потребителя» — в современной терминологии talisman превращается в fashion-символ.

4. Выводы и обсуждение

Проведённый визуальный анализ подтверждает гипотезу о трансформации ранних украшений-оберегов в современной культуре. Мы выяснили, что тип символов сохраняет исторические мотивы (животные, солярные знаки, лунницы, кресты), однако в дизайне они часто упрощены или стилизованы. Функция изделий сменилась с реальной магической (защита, лечение, плодородие) на эстетическую и эмоционально-символическую (талисман пожеланий, элемент идентичности). Носители перестали быть лишь представителями древних племён и семейств: сегодня украшение-оберег может носить любой человек, но его восприятие будет личным, а не коллективным верованием. Степень сакрализации существенна в прошлом (изделия буквально служили святым амулетам), в отличие от современности, где сакральность скорее номинальна.

При этом мы видим реконструктивную роль памяти: с одной стороны, многие сакральные символы переживают в моде, с другой — они часто лишь декоративны. Современные авторы, включая ювелирных художников, открыто обращаются к архетипам (перунчики, лунницы, волчьи головы) и даже называют свои изделия талисманами, что демонстрирует культурную преемственность. Но научное исследование (например, из области истории и антропологии) подтверждает, что, несмотря на видимость связи, прежняя вера ушла: как показал пример с «заячьей лапкой», «излечивающий» оберег ныне — просто «счастливая безделушка».

В заключение отмечу, что тенденция «от оберега к модному объекту» отражает обобщённый процесс секуляризации и коммерциализации фольклора. Украшение, которое изначально было частью религиозного мира, становится частью мира искусства и моды. Тем не менее, даже эта «эстетизация традиций» имеет свою ценность: она поддерживает интерес к корням, обеспечивает диалог поколений и обогащает визуальную культуру. В дальнейшем стоило бы подробнее исследовать психологические аспекты такого перехода — почему и как люди сегодня выбирают такие украшения, верят ли в их силу хоть символически — а также расширить спектр примеров, включая кросс-культурные аналоги (древнеегипетские, скандинавские талисманы в современной моде и т. д.).

Коршун В. Е. Древнерусские привески и амулеты XI–XIII вв. — Культурология.ru, 2013.

Levin V. «Древнерусские украшения — их значение» — MednyObraz (статья), 2010.

Thwaite A. A history of amulets in ten objects — Science Museum Journal, 2018.

Nikonov R. Интервью «Ювелирный дом Roman Nikonov», Top15Moscow, 02.07.2024.

За кем следить: Arha и другие дизайнеры ювелирных украшений — Design Mate, 2022.

Silver Beard. «Славянские украшения: история и современное исполнение» — блог, 04.03.2019.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bo%C5%BCyszcza_amulety_Polan.jpg: ~:text=Description%20Bo%C5%BCyszcza%20amulety%20Polan

ttps://commons.wikimedia.org/wiki/File: Amulets_-_Vladimir_Historical_Museum.jpg#: ~:text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%3A%20%20%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B, %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80