«Детское партисипаторное» на примере работ фестиваля «Архстояние детское»

Концепция

Современное искусство последних двадцати лет становится все более доступным, выходя за рамки галерей и музеев и привлекая совершенно новых зрителей. Особое место занимают те культурные проекты, которые предполагают взаимодействие с детской аудиторией, разрушая стереотипы об искусстве (в том числе, современном) как об элитарном, «оторванном» от своего зрителя явлении. В России одним из главных событий, которое каждый год становится точкой притяжения для семей Москвы, Подмосковья (а часто и из городов со всего мира), можно назвать фестиваль «Архстояние Детское», который проходит в конце июня в арт-парке Никола-Ленивец.

Как нетрудно догадаться, «Архстояние Детское» можно с уверенностью назвать концептуальным продолжением «Архстояния» — фестиваля, впервые проведенного в 2006 году по инициативе художника Николая Полисского и архитектора Василия Щетинина. Интерес к деревне с необычным названием Никола-Ленивец возник у московской арт-сферы еще в конце двадцатого века; первые объекты из сена, дерева и других всевозможных подручных материалов начали появляться в Калужской области еще в 1989 году. Спустя чуть меньше двадцати лет «Архстояние» стало событием, благодаря которому территория вокруг деревни постепенно начала обретать тот вид, который знаком многим из нас сейчас. Кураторами фестиваля в 2006 году выступили Антон Кочуркин и Юлия Бычкова, впоследствии став одними из центральных фигур в преображении малоизвестной деревни и окружающей территории в известный и любимый многими арт-парк с насыщенной культурной программой.

В «Архстоянии» принимают участие приглашенные художники: они создают инсталляции и объекты на тему, выдвинутую организаторами фестиваля. Многие из работ, представленных в рамках события, остаются в парке и становятся полноценной его частью; туристы, приезжающие в Никола-Ленивец, могут найти их разбросанными по всей территории. Кроме возможности увидеть статичные объекты, созданные авторами, фестиваль предлагает множество мероприятий на протяжении всего времени проведения. Так, например, особую роль занимает музыкальная и перформативная программа: в парке устраиваются спектакли и концерты, которые занимают до пяти сцен. Последние несколько лет «Архстояние» расширяет форматы возможных работ, предлагая участникам самостоятельно предложить идею для фестиваля, которая будет реализована в дни его проведения. Особое место занимает практика «кемпов» — «лагерей», объединенных одной темой или действием, в которых можно провести любое коллективное действие на усмотрение участников. Кроме того, в рамках фестиваля проходят лекции, авторские экскурсии, форумы и мастер-классы для всех желающих поучаствовать.

Как же появилось «Архстояние детское»? Впервые фестиваль прошел в 2014 году, продолжив традицию, в парке Никола-Ленивец. Сами кураторы называют «Архстояние детское» «первым фестивалем современного искусства для всей семьи». «Главная задача фестиваля „Архстояние Детское“ — показать детям разнообразие этого мира через творчество и искусство. Кроме того, в „Николе-Ленивце“ все это работает в связке с нетронутой природой, в абсолютной свободе и атмосфере поддержки и дружбы», — Так говорит о проекте Юлия Бычкова, продюсер фестивалей. Формат события был по большей части сохранен: остался порядок работы с приглашенными художниками и традиция оставлять особенно полюбившиеся объекты в парке. Кроме привычных объектов «Архстояние Детское» также переняло форматы мастер-классов, кемпов, музыкальных и перформативных практик.

В этом исследовании особое место занимает вопрос: как именно авторы предлагают детям взамодействовать с работами, какие кураторские решения позволяют сделать фестиваль более доступным для детской аудитории? Какие практики наиболее успешны и популярны среди посетителей фестиваля? Есть ли различия между двумя «Архстояниями» — «взрослым» и «детским», и если есть, то какие? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, исследование было разделено на две основные части: «дети-участники» и «дети-(со)авторы». В первой части рассматриваются те проекты, в которых посетители «эксплуатируют» работу автора, не привнося в нее ничего нового, становясь иногда «частью» инсталляции или объекта. Во второй части фокус смещается на проекты, когда детям предлагается стать полноценным участником творческого процесса, создать что-то самостоятельно. Перечисленные в исследовании работы художников и их соавторов выстраивают ряд проектов, раскрывающих наиболее значимые события детских партисипаторных практик последних десяти лет.

ДЕТИ-УЧАСТНИКИ

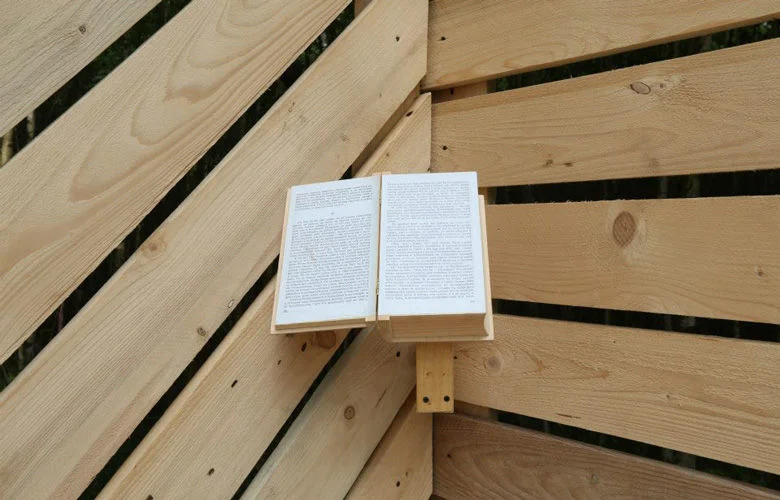

УГОЛ НАКАЗАНИЙ. Варенъе организм. 2014

«Фестиваль „Архстояние Детское“ не просто семейное развлечение, но также амбициозный эксперимент по реконструкции детского мира. Из чего состоит этот мир, что его формирует? Безусловно, игры, сны и предметное окружение — это, наверное, основные, структурообразующие элементы вселенной ребенка. Есть еще впечатления, которые бывают как позитивными, так и негативными. Стоить отметить, что и те, и те важны — главное, чтобы негативный опыт не оказался травматичным». Так кураторы фестиваля начинают описание работы «Угол наказаний» от команды «Варенъе организм», появившейся в 2014 году и посвящённой детским переживаниям. Авторы создают «концептуальную ловушку»: конструкция, состоящая из «сцены», образует угол, в который помещена книга. Для того, чтобы узнать содержание, необходимо подойти ближе, что со стороны выглядит как популярный способ наказания детей. Таким образом посетитель оказывался частью инсталляции, дополнял ее архитектуру своим присутствием.

Однако, не все в этой работе так однозначно негативно, как кажется. Подойдя к книге, зритель мог выяснить, что «изоляция — это не то что бы плохо, а с возрастом некоторые люди и вовсе сами начинают стремиться „в угол“; бывать наедине со своими мыслями — весьма полезно для саморазвития; угол — это еще не тупик».

ШАРЫ-ГИГАНТЫ. Протей Тёмен. 2014

Абстракция в искусстве часто кажется зрителю, не погруженному в контекст, отталкивающей. Проект Протея Тёмена «Шары-гиганты» 2014-го года наглядно показывает, что такое искусство может объединять как детей, так и взрослых, причем не в недоумении и непонимании, а в общем творческом порыве. Художник создал несколько красных шаров большого размера, которые расположились в просеке Николо-Ленивца, недалеко от знаменитой Ротонды. Сферы. Выполненные из легкого материала, поддавались малейшему воздействию со стороны посетителей: работами можно было перекидываться, катать их по траве, кидать друг в друга и просто держать в воздухе над головой.

Сам автор объяснял помещение шаров в аллею желанием «прожечь в рубахе Николы несколько абстрактных дырок». Проект вызвал большой ажиотаж, и, кроме того, подхватил рифму проекта Саши Нгуен, посвященной картине Казимира Малевича «Чёрный квадрат», продолжая линию абстракции в «Архстоянии детском» 2014-го года.

ПЕСОЧНИЦА МАЛЕВИЧА. Саша Нгуен. 2014

Продолжая тему абстракционизма, стоит рассказать о работе Саши Нгуен «Песочница Малевича». Художница обращается к одному из самых известных и противоречивых произведений в истории русского искусства: «Чёрному квадрату» Малевича, который многими воспринимается либо как провокация, либо как шедевр, либо как анти-икона, либо все это вместе. Форма в сочетании с цветом дает бесчисленное количество интерпретаций и становится полем дискуссии, а иногда и творения. Саша Нгуен создает инсталляцию, которая будто бы должна примирить всех рассуждающих, или же просто стать пространством для самовыражения. «Чёрный квадрат» превращается в песочницу, наполненную чёрным песком, с формочками для лепки, которые повторяют графемы языка самого Малевича.

Проект художницы будто стал одним из способов приблизить «возвышенное», вызывающее столько споров и дискуссий, и перевоплотить его в пространство взаимодействия, доступное каждому. При этом кураторы выделяют и ироническую составляющую, отмечая, что дети чаще всего не задумывались о количестве спекуляций вокруг работы Малевича, ставшей вдохновением для инсталляции, а для взрослых «черная песочница» стала очередным поводом убедиться в собственной интеллигентности.

ЛЁЖА. Архнах. 2014

Для того, чтобы сделать перерыв от многочисленных перформансов, просмотра объектов и инсталляций, команда «Архнах» создала в поле «чиллаут-зону»: место, в котором и взрослые, и маленькие посетители могли бы отдохнуть. Инсталляция «Лёжа» представляла собой подобие заправленной кровати, сделанной из сена и соломы. Для усиления эффекта были созданы изголовья с вырезанными фигурами, которые отделяли импровизированное ложе от поля и леса.

Кураторы фестиваля проследили параллель с еще одной работой, представленной на взрослом «Архстоянии» в 2006 году — «Кроватью» Александра Бродского и Надежды Корбут, которую можно найти неподалеку от церкви и кладбища в деревне рядом с арт-парком. Однако если инсталляция «кровать» была полностью посвящена моменту если не самой смерти, то покоя, сказать нечто подобное о «Лёжа» будет сложно. Дети, получившие такое огромное поле сена в свое распоряжение, проводили время очень активно: бросались им друг в друга, бегали, в общем так или иначе проявляли жизнь. Получилось, что работы, созданные с промежутком в восемь лет, стали контрастировать друг с другом, предлагая посетителю выбор трактовок и стороны жизни, которая кажется ему наиболее близкой на тот момент.

ГРОМКО. Варенъе организм. 2014

Команда «варенъе организм» обратилась к теории психолога и психотерапевта Артура Янова, согласно которой крик является средством первичной терапии. Популярная в 1970-х идея ученого основывалась на том, что именно крик является лучшим способом высвободить собственные скопившиеся эмоции и обратиться ко скрытым травмам, тем самым будто вернувшись в детство. Артур Янов приводил в пример ситуацию, когда крик новорожденных детей считается нормой, а его отсутствие сигнализирует, что норма была нарушена. Теория ученого поддерживалась, например, Джоном Ленноном и Йоко Оно, и была широко распространена в конце двадцатого века.

Проект «Громко» 2014-го года представлял собой расставленные по территории парка рупоры большого размера, в которые любой желающий мог прокричать абсолютно все на протяжении какого угодно времени, послушать эхо собственного крика и наладить коммуникацию с другими участниками работы. Кураторы фестиваля приводят пример темы первого «Архстояния детского», которое звучало как «можно!», что как нельзя лучше описывает главную идею работы коллектива.

СКОРОСТЬ ЗВУКА. Наталия Воинова, Пётр Айду. 2014

Инсталляция «Скорость звука», которая была создана в 2014-том году и позже стала полноценной частью парка Никола-Ленивец, была создана Наталией Воиновой и Петром Айду. Механизм взаимодействия прост и знаком каждому: многие из в детстве развлекались тем, что на бегу проводили палкой по прутьям заборов, извлекая из этого движения какой-либо звук. Художники воссоздали этот «инструмент» из металлических труб, соединенных с рельсами: если пробежать с палкой, то можно услышать набор звуков.

Немногие знают, что авторы стремились воспроизвести очень конкретную мелодию, а не просто оставить зрителя с непонятной нескладной «музыкой металлофона». Если постараться, в наборе издаваемых звуков можно узнать «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», другими словами — песенку крокодила Гены и Чебурашки. Тем самым, художники усиливают ностальгический эффект, приглашая к участию не только детей (для которых опыт «игры» на заборах если не часть настоящего, то недалекого прошлого), но и взрослых, для которых все эти элементы становятся деталями «машины времени».

КАЧЕЛИ-КРУГОЗОР. Manipulazione Internazionale. 2015

Архитектурное бюро Manipulazione Internazionale приняло участие в фестивале в 2015 году, предложив очень интерактивный объект «Качели-кругозор» — качели, имеющие форму круга, таким образом, чтобы все качающиеся могли видеть и слышать друг друга. Изначально инсталляция задумывалась как место отдыха, однако результат был прямо противоположным — дети настолько полюбили качели, что свободных мест за все время проведения фестиваля почти не было.

Авторы также поработали над привычной форой качелей — вместо сидений, которые можно встретить в каждом дворе, были созданы самые разнообразные формы: от табуретки до ходуль, держаться на которых нужно было особенным образом. Инсталляция получила неофициальное название «Качельный двор», и во многом оправдывала свое «демократическое» имя: объект стал точкой притяжения для посетителей фестиваля, пространством социализации как детей, так и взрослых. Авторы придумали полустихотворное описание своей работы, которое звучало так: «Чтобы вместе отдыхать и веселиться, / Чтобы не расставаться друг с другом, / Чтобы дружба только крепла, / Чтобы никто не был одинок, / Мы придумали качели».

А ЧТО, ЕСЛИ БЗЗЗЗ? Алина Глазун. 2019

В 2019 году Алина Глазун представила на фестивале свою работу «А что, если бзззз?». Огромная коллекция тантамаресок была расставлена на поляне: продолжая опыт фестиваля с таким форматом работ, художница идёт немного дальше, отказываясь от привычных, понятных каждому изображений, которые так часто выступают в роли фотозоны. Вместо чётко обозначенного сюжета посетителей ждали антропоморфные образы, частью которых предлагалось стать, просунув голову в приспособленные для этого отверстия.

Традиционно тантамарески предполагают потерю идентификации, примерку и вживление в чужое изображение: художница же предлагает не уходить от себя, а наоборот, исследовать собственные мотивы: «А что, если я не человек, не животное и даже не фрукт? Могу ли я быть тем, что я не могу описать словами?», — описывает работу автор. Тем самым, непонятные образы и куда более непонятные варианты расположения себя в них стали точкой, от которой можно отталкиваться в начале внутреннего диалога, исследования самого себя.

БОЛЬШАЯ ГРЯЗЬ. Дарья Лисицына. 2022

Один из самых популярных проектов «Архстояния детского», который по решению художественного совета вошёл в число постоянных участников фестиваля, стала «Большая грязь» авторства Дарьи Лисицыной. Художница задается вопросом о том, что может называться искусством, а что — нет, предлагая посетителям парка искупаться в огромной яме диаметром в шесть метров, полностью залитой целебной грязью. Проект был в качестве эксперимента предложен к участию в детском фестивале, и в итоге стал одной из главных точек притяжения всего события. Концептуальная составляющая работы вполне очевидна, но это никак не умаляет ее ценности. Все посетители фестиваля, и дети, и взрослые, с большим энтузиазмом приняли участие в проекте, что подтверждает изначальный замысел автора: предложить вспомнить «то счастье, с которым дети купаются в грязи».

«Большая грязь» снова была представлена в 2023 году в Никола-Ленивце, и завоевала такую популярность, что осталась в программе «Архстояния детского» как постоянный для проведения проект.

ДЕТИ-(СО)АВТОРЫ

УКРАИНСКИЙ ВАРЕНИК, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ. Сергей Катран. 2014

В 2014 году художник Сергей Катран предложил маленьким посетителям поучаствовать в авторском мастер-классе «Украинский вареник, его назначение и смысл», посвященном варенику. Автор делает акцент на том, что вне зависимости от происхождения вареника, есть то, что объединяет людей любых взглядов — это общий процесс лепки, создания чего-то нового. В своей работе художник выделяет гуманистический подтекст совместного переживания; человек отдает предпочтение получать положительные эмоции, что зачастую становится поводом для социального объединения. Кураторы фестиваля дают такое пояснение этому аргументу: «Кто-то скажет, что подлинной консолидации можно достичь лишь в противостоянии общему врагу, но это будет лукавство, ведь, если дать человеку выбор между совместным переживанием страха и совместным переживанием радости, он, не задумываясь, отдаст предпочтение последнему — одно это уже многое говорит о том, что подлинно, а что нет».

Сергей Катран также фокусируется на ассоциации с семейными традициями, возводя лепку вареников в метафизическую плоскость: передача любви от одного человека другому воплощается в мастер-классе через возможность вложить в слепленный из полимерной глины вареник тайные послания, адресованные близким людям. В событии приняли участие не только дети, но и взрослые, что стало актом совместным актом творения артефакта с уникальной формой и трогательным внутренним переживанием.

РЕЗИНОЧКИ. Саша Нгуен, Тим Тавлинцев. 2014

Художники Саша Нгуен и Тим Тавлинцев работали с пространством павильона «функционального мычание», создав внутри пространства интерактивную звуковую инсталляцию «Резиночки». За основу была взята одноименная, знакомая многим детская игра в «резиночки», когда участники должны прыгать внутри огороженного поля (или иногда за его пределами, но сохраняя ограничения дистанции), пока не заденут или не наступят на натянутые полосы-резинки, или же не запутаются в порядке действий.

Для звуковой инсталляции резинки были размещены между стоек, в которые были вставлена специальная звуковая аппаратура с сенсорными датчиками. В момент, когда посетитель проигрывал — наступал на резинку, задевал ее ногой, — генерировался звук, каждый раз отличавшийся от предыдущего. Сами художники говорят о своей работе так: «Каждый прыжок — звук твоей новой симфонии. Проект отражает семь периодов взросления. Дети играют и подражают взрослым, они формируют свою позицию по отношению к окружающему миру и учатся гибкости, необходимой для успешного продолжения как игры, так и жизни». Таким образом, не только дети, но и взрослые, принимающие участие в игре, движимые ностальгией становятся полноправными соавторами звуковой симфонии.

БОЛЬШОЙ АБСТРАКТНЫЙ КОНСТРУКТОР. Варенъе организм. 2014

Проект «Большой абстрактный конструктор», выполненный командой «варенъе организм», впервые был презентован в день открытия культурного центра «ЗИЛ» в 2013 году, а в 2014 стал одним из главных событий «Архстояния детского». «Набор деталей для создания непойми чего», как охарактеризовали объект сами авторы, состоит из около 150 элементов, выполненных из разных материалов, начиная с фанеры и заканчивая металлом. «Паблик-арт тренажёром», как называет свои работы коллектив, на этот раз стал гигантский конструктор, детали которого были разбросаны по открытому полю.

Детям и взрослым предлагалось переключиться с развития мелкой моторики на более глобальные задачи, переключившись с индивидуального на общее. Участники, принимающее участие в сборке объектов, должны были работать сообща, учиться договариваться друг с другом, чтобы в итоге создать общее высказывание. Увеличение масштаба обозначат изменение собственного восприятия, переход от маленького, собственного мира к миру социальному, в котором необходимо разговаривать друг с другом в попытке соединить свои видения реальности и творчества.

ЗВУКОВОЙ ПОРТРЕТ ПРОСТРАНСТВА. Николай Лукин, Евдокия Бугреева, Саша Седова. 2018

Художники Николай Лукин, Евдокия Бугреева и Саша Седова обращаются в своей работе к такому понятию, как портрет. Кроме привычной нам формы живописного изображения человека, существуют также многие другие способы создания портрета в искусстве, будь то кинематографические или литературные способы передачи образа человека. Авторы расширяют представления о жанре, используя звуковой медиум и выбрав центром внимания не человека, а определенное пространство.

Группа художников объединила несколько объектов в одну интерактивную инсталляцию, состоящую из деревянных конструкций, «колоколов-ведёрок» и рычагов. В авторском манифесте указано, что для инсталляции были собраны шумы, которые кажутся наиболее характерными для парка Никола-Ленивец, — «от шелеста травы до грома среди ясного неба»; затем все звуки были «помещены» в те самые «колокола-ведёрки». По словам художников, если подергать за рычаги и канаты конструкции, можно «услышать» арт-парк, его портрет.

А ЧТО, ЕСЛИ ЭТИ СЕМЕНА ПРОРАСТУТ? Студенты курса Artschool Британской школы дизайна. 2019

Одной из самых популярных работ «Архстояния детского» 2019 года стал партисипаторный проект «А что, если эти семена прорастут?», созданный командой Британской высшей школы дизайна — студентами-подростками, которые проходили курс Artschool под руководством преподавателей Анастасии Дымовой, Алисы Омельянцевой, Екатерины Симачевой и Лады Шаповаловой. Тема фестиваля, звучащая как «А что, если…», по словам кураторов, обращается больше к «бессознательному и трансцендентному», чем к «интеллектуальным конструктам».

Студенты курса предложили детям развить историю о неких волшебных семенах, посадив которые, можно вырастить фантастических существ. Участники проекта вместе посадили семена, а потом дополнили описание выдуманных существ, создав модели из гипса и красок. На месте саженцев «взошли» необыкновенные животные и другие неописуемые создания, которые в итоге заполнили все поле арт-парка перед Ротондой.

А ЧТО, ЕСЛИ ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ? Маша Сомик. 2019

Продолжила предположения о «бессознательном и трансцендентном» Маша Сомик, воплотив их в своей интерактивной инсталляции «А что, если плыть по воображению?». Взяв за основу образ плота, который в искусстве часто вызывает диаметрально противоположные ассоциации (надежда и испытание, единение и одиночество), художница помещает его в новые условия, в мир детства во всех его проявлениях. Для работы Сомик отталкивалась от ассоциативного ряда, который состоял, например, из слов «детская анархия», «взрослым вход запрещен», «улыбаться», «смеяться», «дурачиться», «счастливый хаос» и так далее.

Сама конструкция, визуально напоминающая плот, выполненная из ярких цветов, стала полем для полной детской свободы и независимости от мира взрослых. «Анархии», как таковой, не произошло: основным инструментом для посетителей стали маркеры и карандаши, при помощи которых ребята расписывали и разрисовывали свой «плот».

Кроме раскрашивания завершённого объекта, дети также придумали и написали на элементах конструкции собственные лозунги, прибегнув не только к письменному языку, но и воплотив собственные требования (или просто миролюбивые мысли) в рисунках. В результате получился протест без протеста, сохранивший форму, но манифестирующий исключительно гуманистические ценности и идеи.

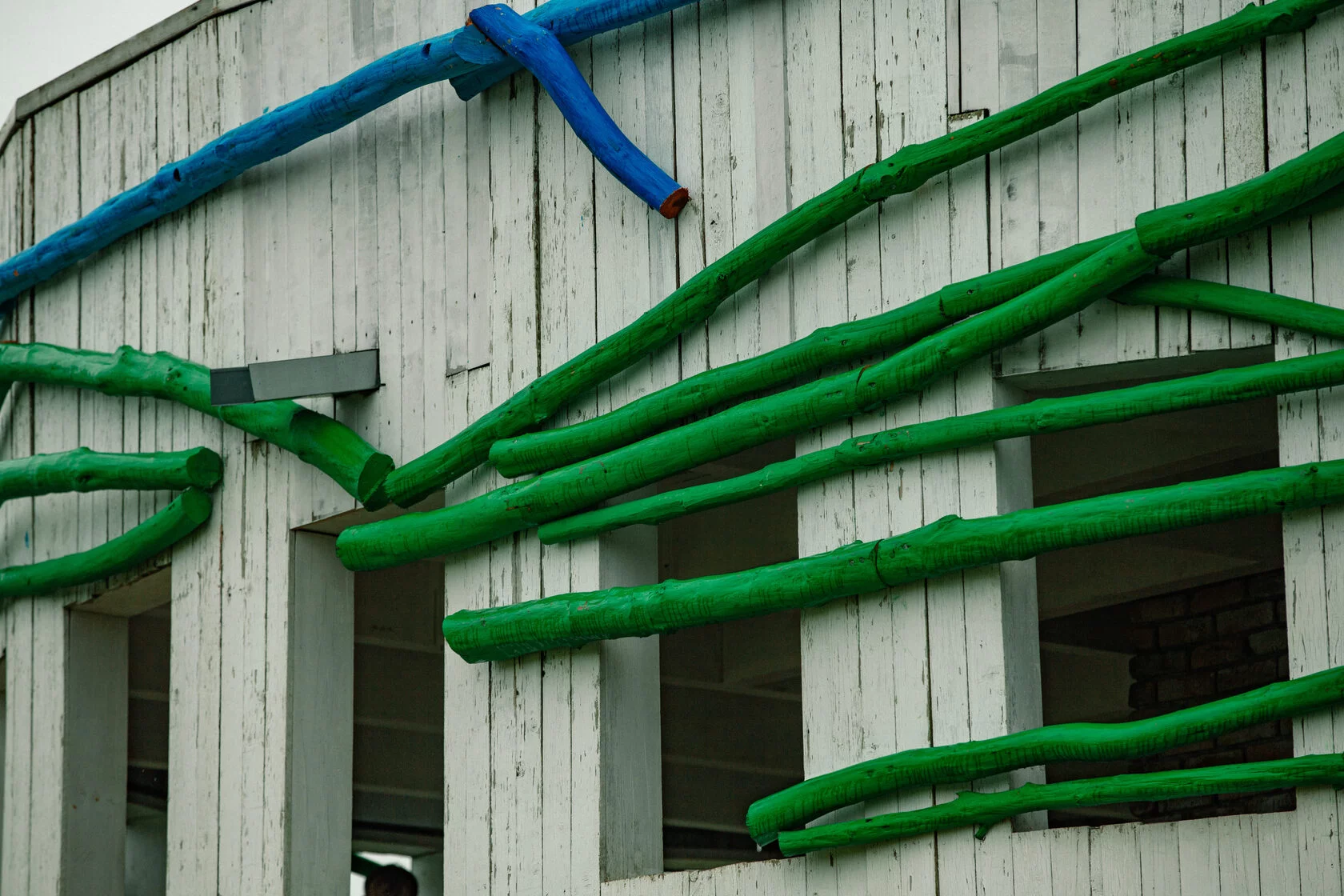

А ЧТО, ЕСЛИ ПЕРЕКРАСИТЬ РОТОНДУ? Яна Боровкова. 2019

С 2019-го года «Архстояние детское» проводит открытый конкурс для детей на создание объектов в Никола-Ленивце. Первым таким опытом стал конкурс на временное переоформление «Ротонды» Александра Бродского, победителем в котором стала трехлетняя Яна Боровкова. Автор предложила внести изменения во внешний вид Ротонды, добавив на её поверхность узоры, напоминающие карандашные каракули. Над воплощением работал художник Николай Полисский, который, используя деревянные ветки, перекрашенные в разные цвета, воссоздал на конструкции эффект разрисованной бумаги. Объект простоял в таком виде на протяжении всего фестиваля.

Опыт конкурса для детей, выбранная итоговая идея которого экспонируется на фестивале, смещает границы представления об искусстве как о недоступной среде, закрытой для «непрофессионалов» и предоставляет новый взгляд на возможности авторства и соавторства.

ГНЁЗДА-КРУТИЛКИ. Маша Игнатенко. 2022

Ещё одним проектом, воплощенном в результате конкурса среди детей, стали «Гнёзда-крутилки», придуманные девятилетней Машей Игнатенко. Конструкции, представленные на фестивале, точно передавали собой название работы: это были именно напоминающие птичьи гнёзда полусферы, в которые можно было забраться и отдохнуть, или же наоборот — позволить лишней энергии выйти из тебя и крутиться, пока хватит сил.

Тема «Архстояния детского» в 2022 году звучала как «Закачай природу», и была, по словам кураторов фестиваля, посвящена «проблеме индифферентности детей и подростков происходящему в реальном мире и их зацикленности на мире виртуальном». Конкурс, объявленный для детских работ, назывался «Место, чтобы быть вместе». Работа Маши Игнатенко будто бы объединила в себе обе эти линии, воплотив их в высказывание о необходимом личном пространстве, в котором можно как спрятаться ненадолго, так и провести время вместе с близкими. В итоге объекты пользовались большой популярностью не только среди детей, но и среди взрослых, которые с удовольствием забирались внутрь «гнёзд» в поиске особого пространства, напрямую связанного с природой.

Заключение

Проанализировав кейсы пасртиспаторных проектов «Архстояния детского», можно сказать, что главное отличие фестиваля от «взрослого» — это, как раз-таки, сами дети. Приглашенные авторы, придерживаясь озвученной организаторами темы, остаются в поле детского восприятия действительности, обращаясь к законам этого пространства если не через непосредственные, «вневременные» концепции, то через чувство ностальгии, направленное уже больше на сопровождающих посетителей взрослых. Однако, что важно, авторы все же сохраняют в некоторых работах «взрослый» подход, перерабатывая «детские» темы во вполне «взрослое» высказывание, как, например, «Угол для наказаний», упомянутый выше.

Большая часть партисипативных проектов все-таки направлена на то, чтобы дети были «эксплуататорами», использовали созданные художниками объекты и инсталляции, дополняли их. Однако огромная заслуга «Архстояния Детского», согласно субъективному мнению автора исследования, заключается именно в открытом конкурсе на реализацию детских идей в рамках фестиваля; опыте, который «Архстояние» для взрослых больше избегает. Скорее всего, такое деление оправдано: опен-коллы давно стали частью повседневности, и практически никого не удивляют и не вызывают огромного ажиотажа. Что касается проектов, придуманных самими детьми — этот опыт становится уникальным и расширяет представление российского зрителя о том, как создается современное искусство, кто может принимать участие в творческом процессе и быть признанным.

Так или иначе, масштаб «Архстояния Детского» действительно позволяет организаторам называть себя «главным фестивалем современного искусства для всей семьи»: благодаря диапазону возрастов и культурных бэкграундов, задействованных во всех этапах работы, получается уникальный проект, позволяющий детям погрузиться в атмосферу фестиваля, сформировать новое сообщество и получить опыт создания собственного объекта или инсталляции.