«Дегенеративное» искусство в нацистской Германии

Рубрикатор:

Принцип рубрикации (структурирования) включает несколько ключевых частей: -Введение (содержит обоснование темы и объяснение подходов к исследованию). -Основная часть (состоит из нескольких разделов: исторический фон развития антимодернистской политики; анализ выставки «Дегенеративное искусство», её цели и методы воздействия на публику; примеры наиболее значимых художников и их произведений, подвергшихся осуждению; долгосрочные последствия культурной политики нацистов для художественной среды в Германии и за её пределами. -Заключение (подводит итоги исследования, формулируя выводы и подтверждая гипотезу).

Введение:

Исследование темы «Дегенеративное искусство в нацистской Германии» важно для понимания того, как искусство может стать инструментом политического влияния и репрессий в условиях тоталитарного режима.

Выбор этой темы обусловлен стремлением разобраться в механизмах, посредством которых власть контролировала и подчиняла культуру своей идеологии.

Период нацистской Германии известен своей жестокой политикой по отношению к искусству, которая привела к подавлению новаторских направлений и унификации эстетических стандартов. Подробный анализ этого явления позволяет увидеть, как культура может стать полем битвы между свободой творчества и диктатурой.

Принцип отбора материала:

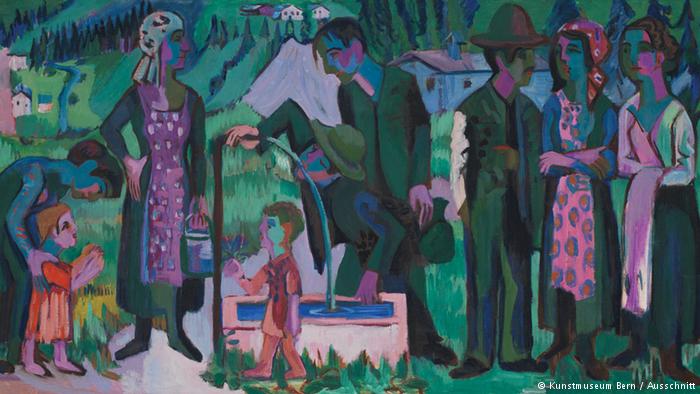

Принцип отбора материала для визуального исследования основывается на необходимости анализа работ, которые оказались в центре идеологической борьбы. Особое внимание уделяется произведениям художников, представленных на выставке «Дегенеративное искусство» (Entartete Kunst) 1937 года. Визуальный ряд исследования будет включать работы Василия Кандинского, Эрнста Кирхнера, Пауля Клее и Эмиля Нольде, а также архивные фотографии, показывающие контекст и оформление выставки. Выбор материалов направлен на понимание того, каким образом нацисты пытались использовать визуальные образы для формирования общественного восприятия и унижения модернистских направлений.

Принцип выбора и анализа текстовых источников:

Принцип выбора и анализа текстовых источников основан на использовании как первичных, так и вторичных материалов. В работе будут использованы архивные документы, отчёты о выставке «Entartete Kunst», а также современные исследования (Работы П. И. Прищепа, А. Ю. Юсуповой, С. Г. Колпаковой) о нацистской культурной политике и её влиянии. Сочетание первоисточников и анализа работ искусствоведов позволяет понять, как нацисты формировали общественное мнение о «дегенеративном» искусстве и какие аргументы использовались для его осуждения.

Ключевой вопрос исследования:

Каким образом нацистская политика по подавлению модернистского искусства и его представление как «дегенеративного» повлияли на восприятие художественных течений внутри страны и за её пределами?

Гипотеза исследования:

Гипотеза исследования заключается в том, что несмотря на жёсткую цензуру и репрессии, попытки нацистов уничтожить модернизм привели к усилению интереса к нему после войны. Выставка «Дегенеративное искусство», задуманная как инструмент пропаганды, в конечном итоге способствовала распространению знаний о модернистских художниках и закрепила их работы в истории как символы свободы и интеллектуального сопротивления.

«Искусство под гнетом идеологии»

Дегенеративное искусство в нацистской Германии — это не только символ репрессий и жесткого контроля со стороны тоталитарного государства, но и яркий пример того, как культура может стать полем борьбы за свободу самовыражения.

Исторический опыт позволяет увидеть, как режимы используют искусство для укрепления своей власти и подавления любой формы несогласия. Исследование основано на анализе визуальных и документальных материалов, включая произведения художников, фотографии выставок и архивные записи. Дегенеративное искусство, объявленное врагом государственной идеологии, стало своего рода зеркалом, в котором отразились страхи и амбиции нацистской Германии.

Начало культурного подавления:

С приходом к власти Адольфа Гитлера в 1933 году началась кампания по тотальной нацификации всех сфер жизни, включая искусство.

Главная цель этой кампании — создать единое культурное пространство, отражающее идеалы арийской расы и прославляющее могущество немецкой нации. Современные художественные течения, такие как экспрессионизм, кубизм и абстракционизм, рассматривались как угроза этим идеалам. Они ассоциировались с декадентством, либерализмом и влиянием еврейских художников, что противоречило антисемитской политике режима.

В начале 1930-х годов Германия переживала социально-экономический кризис, что способствовало росту националистических настроений. Искусство стало ареной для политических столкновений, и любые проявления, выходящие за рамки реализма и националистической риторики, подвергались резкой критике. Первые репрессии начались с создания в 1933 году Имперской палаты культуры, которую возглавил Йозеф Геббельс. В рамках этой структуры начались чистки в музеях, изъятие и конфискация произведений искусства, признанных «неподобающими».

Выставка позора или триумф авангарда?

Подготовка выставки «Дегенеративное искусство»

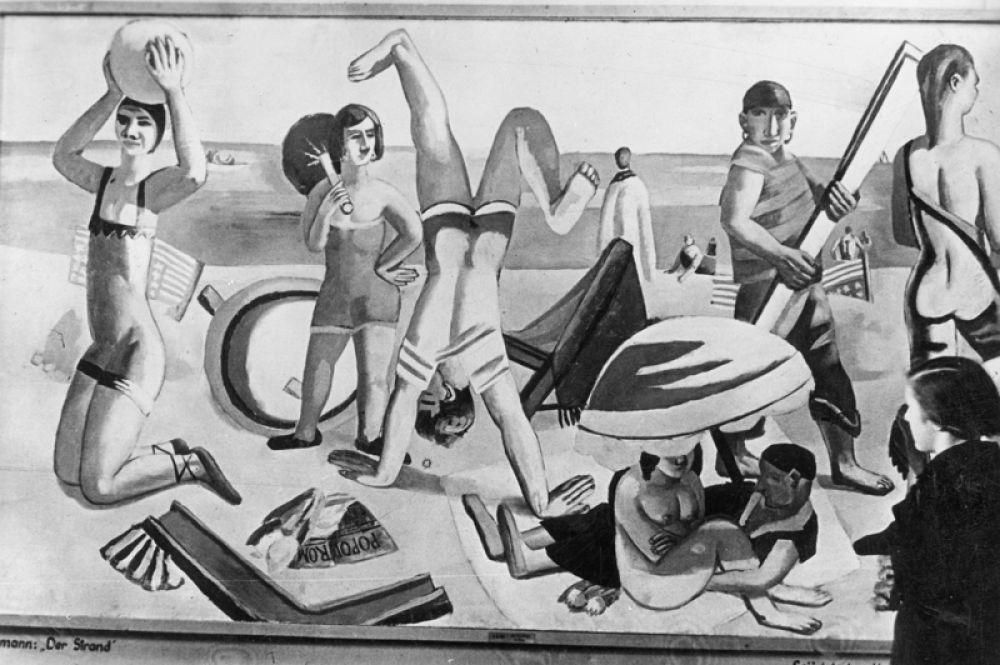

19 июля 1937 года в Мюнхене открылась выставка «Дегенеративное искусство» (Entartete Kunst). Это событие имело ярко выраженный пропагандистский характер. В экспозиции были представлены более 650 произведений искусства, конфискованных из 32 немецких музеев. Организаторы выставки стремились не просто показать «упадок» искусства, но и вызвать у публики презрение и отторжение. Картины висели скученно, без рам и подписи, а пространственное размещение создавалось таким образом, чтобы вызвать ассоциации с хаосом и беспорядком.

Геббельс на открытии выставки

Лозунги, размещенные на стенах, такие как «Идеал — кретин и шлюха» и «Природа, как её видит больной разум», подчеркивали позицию режима, представляя модернизм как угрозу общественному порядку.

Эти визуальные приемы сыграли ключевую роль в создании образа «опасного» искусства.

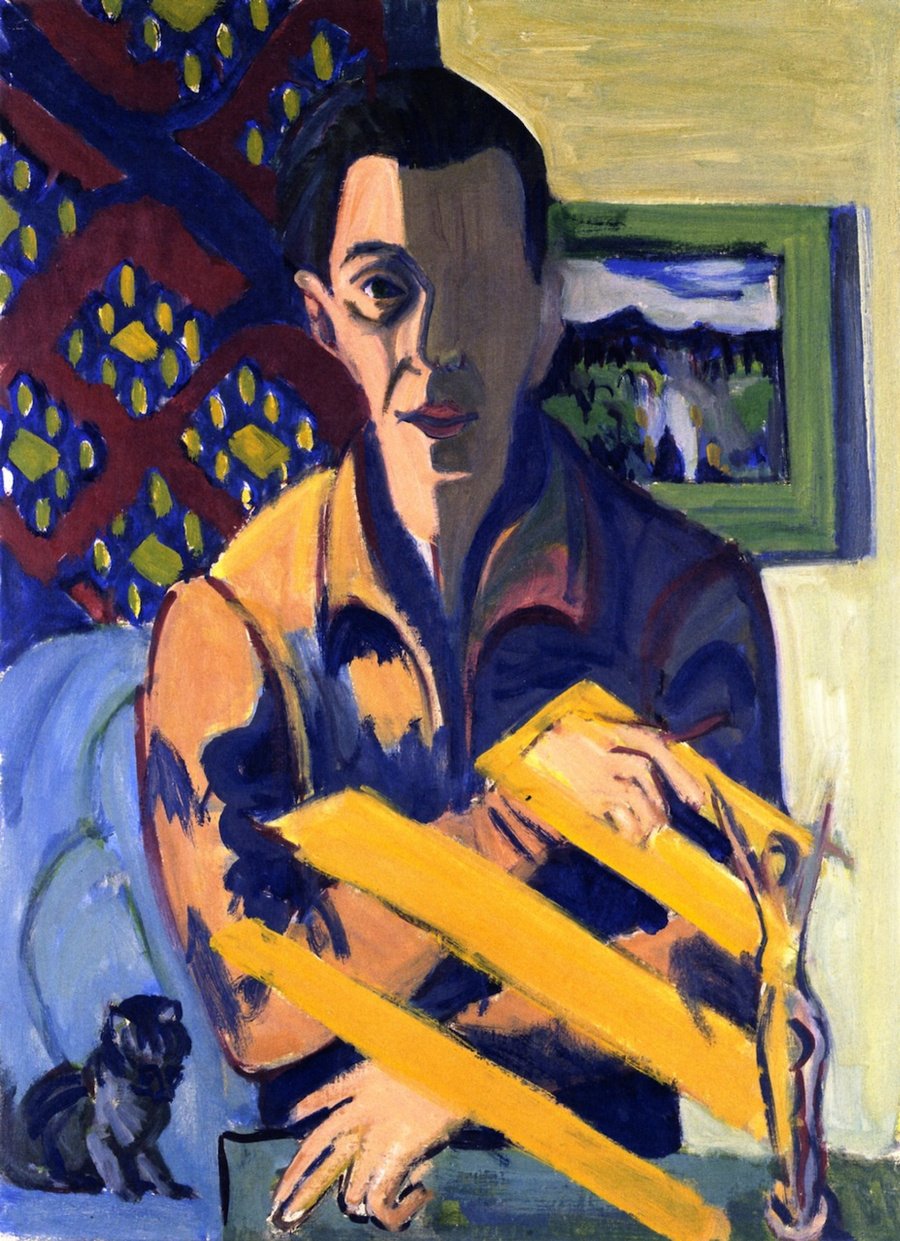

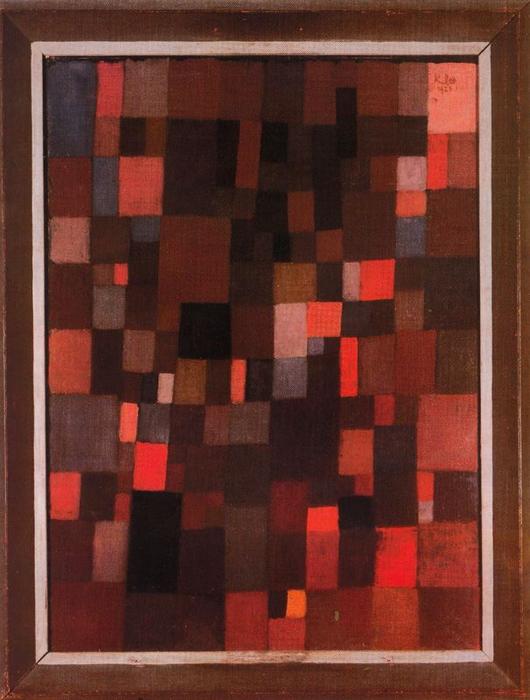

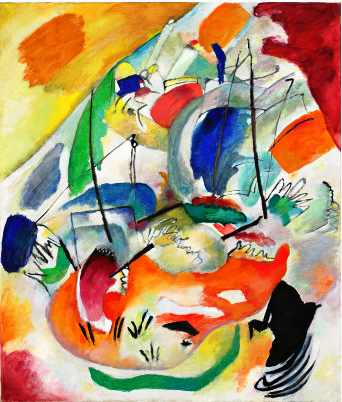

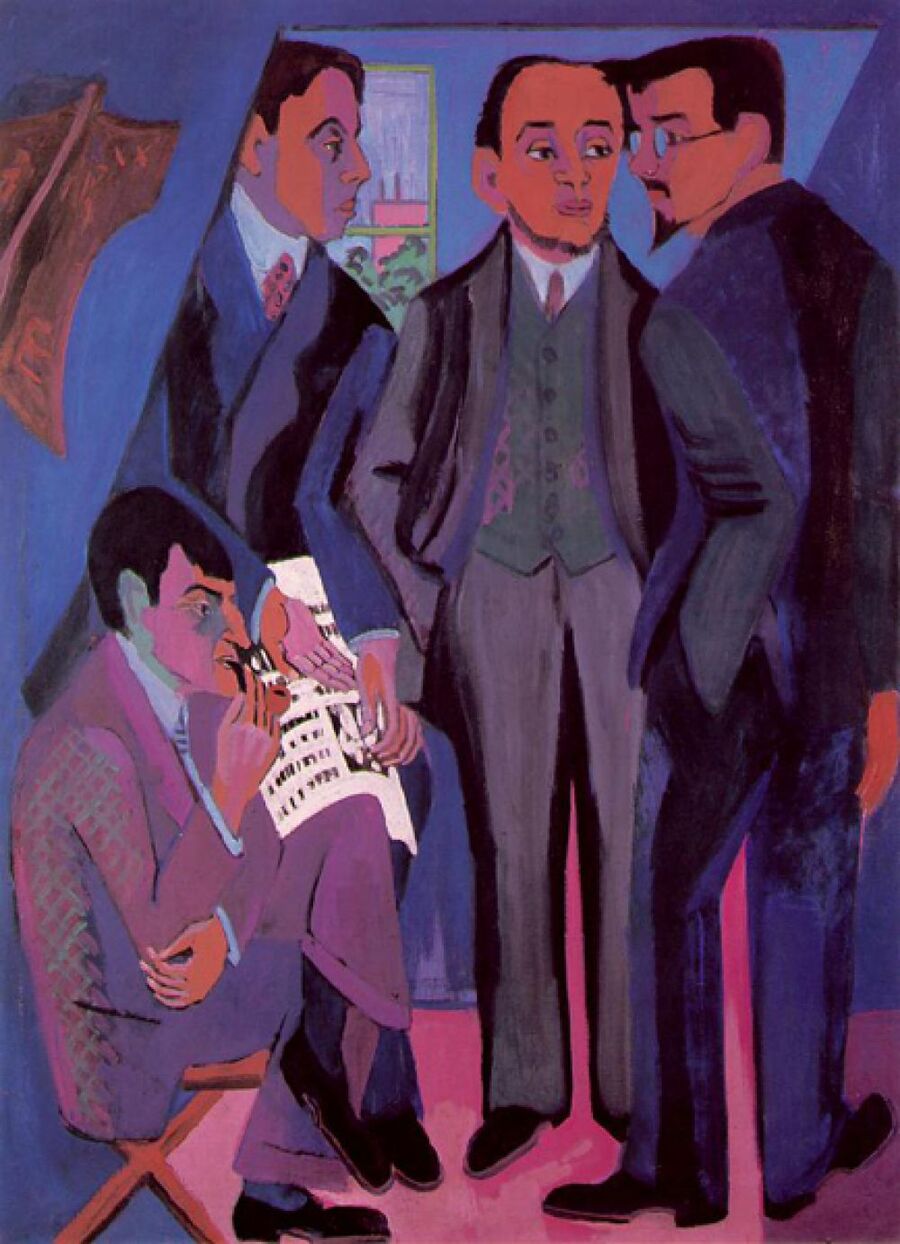

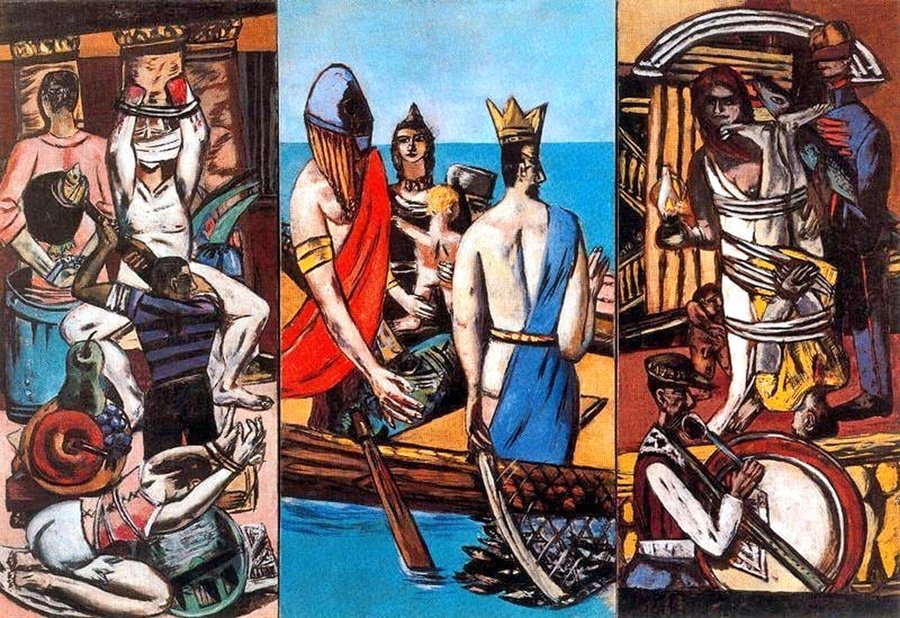

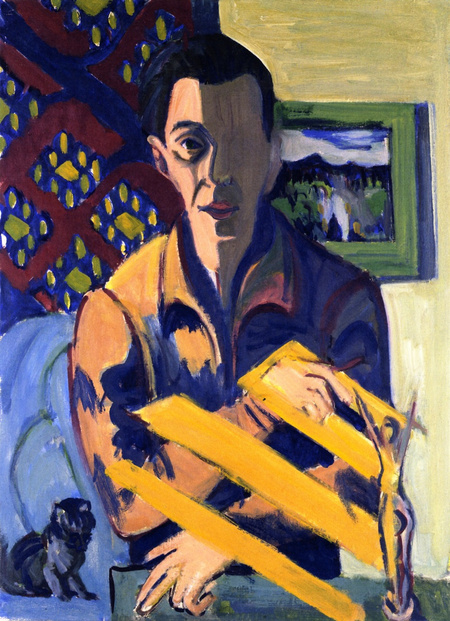

Например, работа Пауля Клее «Красная гармония» была выставлена так, чтобы подчеркнуть её якобы «абсурдность» и противопоставить классической эстетике. Василий Кандинский и его «Импровизация 31 (Морская битва)» стали символом художественной свободы, которая была неприемлема для режима. Картины Эрнста Кирхнера, например, такая как «Автопортрет», подчеркивали внутреннюю борьбу и беспокойство, что шло вразрез с идеалом «здорового» и «сильного» немецкого гражданина. Картины, говорящие о правде: судьбы художников под прицелом режима.

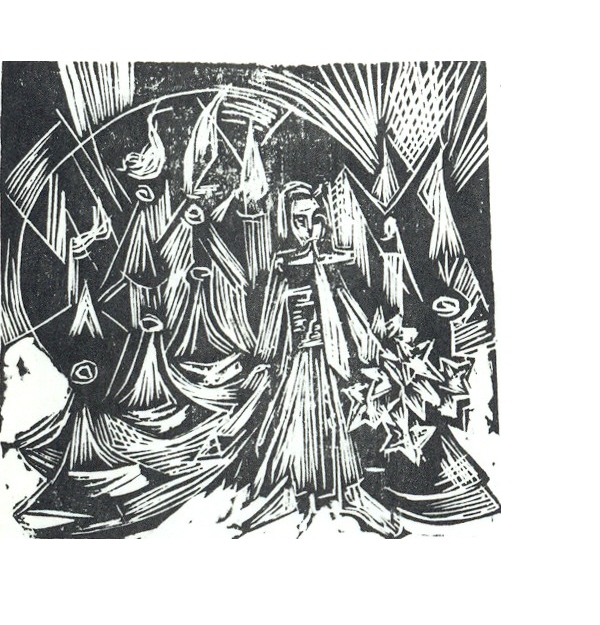

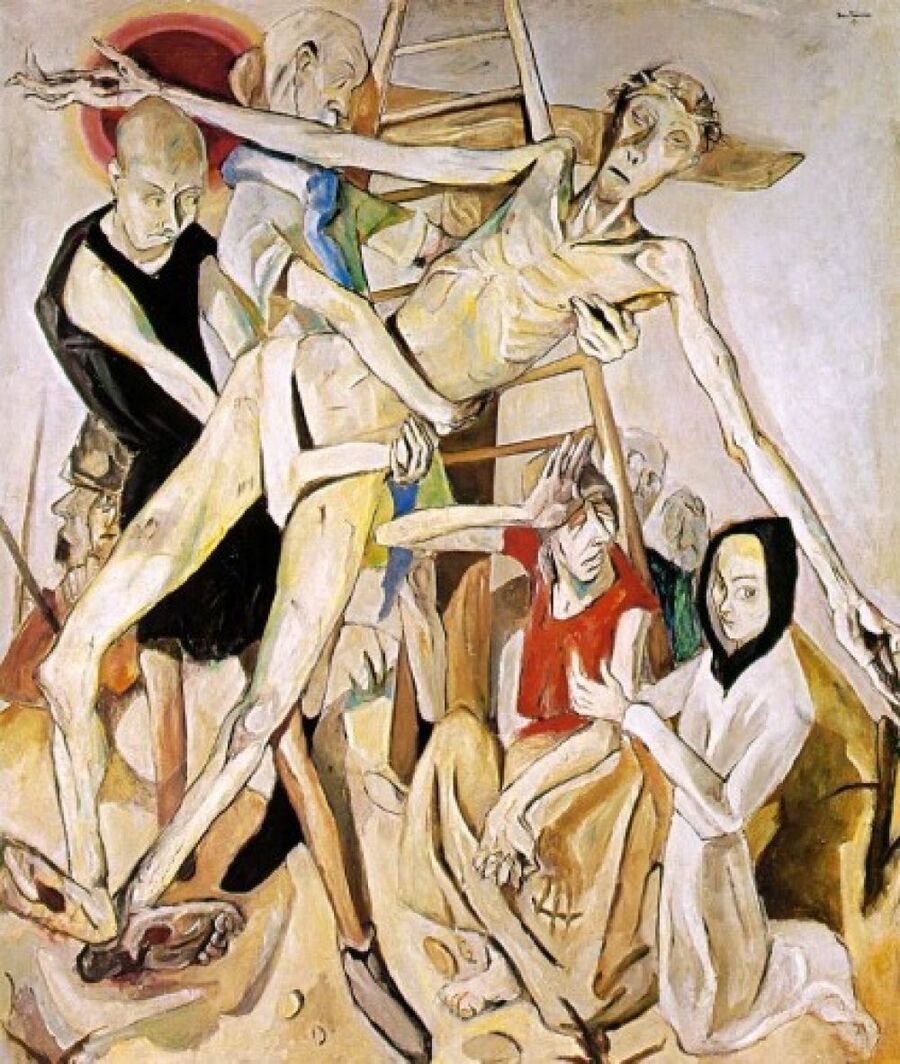

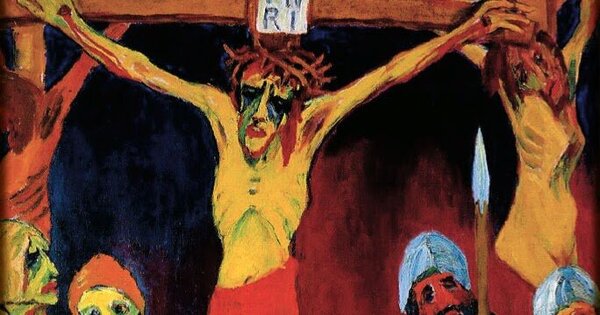

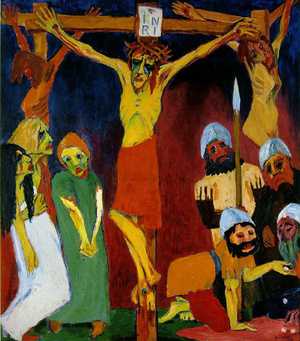

Эмиль Нольде — фигура, достойная отдельного внимания. Его работы, такие как цикл «Жизнь Христа», были изъяты и выставлены в качестве примеров дегенеративного искусства, несмотря на то, что Нольде поддерживал нацистский режим и разделял его антисемитские взгляды. Это показывает, что даже лояльность художника не могла защитить его, если его стиль не соответствовал строгим эстетическим нормам режима.

Художник стал воплощением внутреннего противоречия между идеологией и художественным самовыражением.

Отто Дикс, известный своими жёсткими изображениями социальной несправедливости и войны. Картина «Раненый солдат», вызвал яростную реакцию нацистов, поскольку его работы подрывали миф о героическом солдате и идеализированном прошлом. Дикс, переживший Первую мировую войну, воплощал в своём искусстве боль и разрушение, что было неприемлемо для режима, пытавшегося представить войну как доблестное и славное событие.

Отто Дикс

Другие работы, которые были признаны дегенеративными:

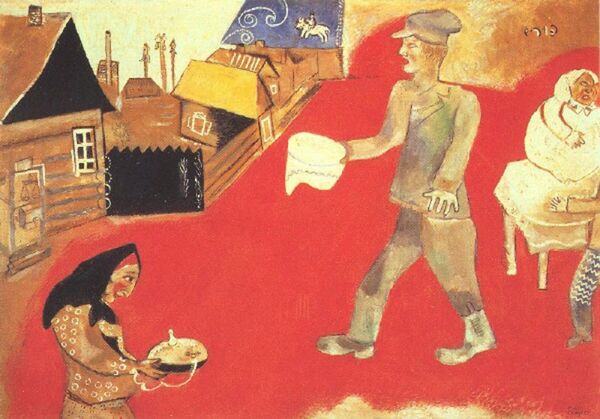

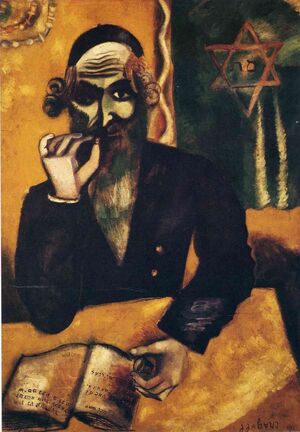

Марк Шагал

Создание идеала:

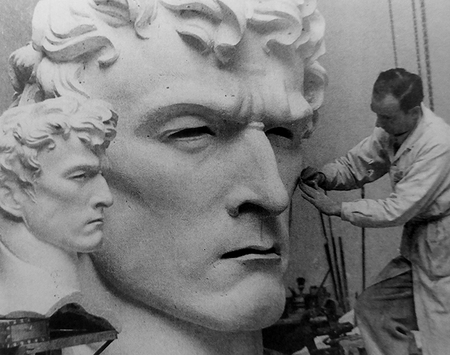

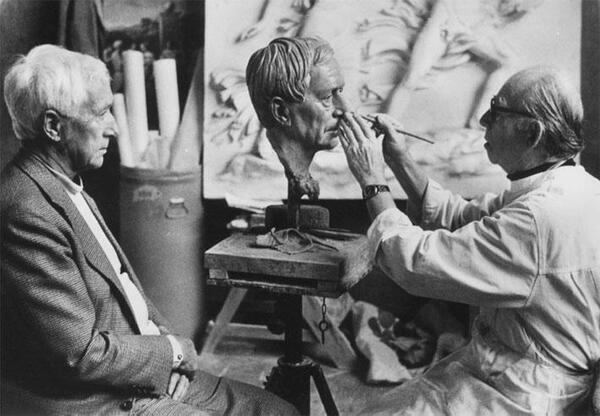

Центральная идея нацистской эстетики заключалась в продвижении искусства, которое поддерживало идеалы арийской расы, воспевало силу, красоту и дисциплину. Например, скульптуры Арно Брекера, прославляющие физическую мощь и монументальность, стали эталоном того, каким должно быть «правильное» искусство. Адольф Циглер, глава Имперской палаты изобразительных искусств, создавал реалистические полотна, воспевавшие чистоту и простоту арийских женщин.

Визуальное сравнение работ Брекера и Кандинского, выставленных на разных выставках, подчеркивает пропасть между официальным искусством и тем, что было объявлено дегенеративным.

Скульптуры Арно Брекера

Цена цензуры в искусстве:

Политика нацистской Германии по подавлению авангарда и модернизма имела катастрофические последствия для культурного наследия. Более 5000 произведений искусства, которые не удалось продать, были сожжены в 1939 году. Известны примеры, когда произведения искусствоведа Пауля Клее и графические работы Кирхнера уничтожались или исчезали навсегда.

Однако парадоксально, что эти репрессии только усилили интерес к творчеству репрессированных художников в послевоенное время. В международных кругах и среди будущих поколений художников эти произведения стали символами сопротивления интеллектуальному и творческому подавлению.

Уроки прошлого:

Почему искусство должно быть свободным? Изучение этой темы наводит на мысли о том, как важно защищать свободу творчества и помнить о том, как легко искусство может стать жертвой идеологической борьбы. Визуальные приемы и манипуляции, использованные на выставке «Дегенеративное искусство», до сих пор напоминают, как искусство может быть использовано не только для отражения действительности, но и для её искажения.

Пример нацистской Германии учит, что контроль над культурой приводит к обеднению её многообразия, а подавление искусства — это подавление голоса человеческого духа.

Искусство как символ сопротивления и надежды:

Анализ визуальных материалов и исторических источников показывает, что политика нацистской Германии, направленная на подавление модернизма, имела не только культурные, но и глубокие социальные последствия. Вопреки попыткам стереть авангард, его значение укрепилось в мировой истории искусства как символа борьбы за свободу. Выставка «Дегенеративное искусство» и уничтожение произведений доказали, что искусство обладает невероятной силой, способной выживать даже в условиях репрессий.

Текстовые источники:

1. «Дегенеративное» искусство. — [сайт]. — URL: https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/degenerate-art-1 (дата обращения 16.11.2024) 2. Дегенеративное искусство — опасное и свободное. — [сайт]. — URL: https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/kultur/kunst/entartete-kunst/1925544 (дата обращения 16.11.2024) 3. Дегенеративное искусство в нацистской Германии. — [сайт]. — URL: https://arzamas.academy/micro/chron/30 (дата обращения 16.11.2024) 4. Прищепа П. И. Пропаганда и цензура в нацистской германии: взгляд третьего рейха на искусство / П. И. Прищепа // Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. — 2022. — № 2. — С. 413-419. 5. Юсупова А. Ю. Приёмы пропаганды в культурно-политическом дискурсе нацистской Германии / А. Ю. Юсупова, , С. Г. Колпакова // МАГИЯ ИННО: лингвистика и лингводидактика в меняющейся системе координат. — 2021. — № 52. — С. 130-134.