Реэнактменты выставки «Когда отношения становятся формой» Часть 1

Интерес к воссозданиям, повторениям и реконструкциям охватывает обширный круг человеческих практик, в этом смысле культурная сфера не является исключением. Учитывая, что копирование и реплики в некоторых случаях являются художественным методом или основой высказывания, а в других речь может идти о расширении понятия реэнактмента в сторону документализма, — вместе с этим появляется пространство для ценностных и концептуальных вопросов о природе явления.

Почва такого интереса безусловно разнообразна: начиная с веры в то, что нечто «прошлое» может быть воспроизведено в настоящем с той же силой и уровнем резонирования со временем и пространством (проще говоря, с тем же уровнем уместности, соразмерности и актуальности), заканчивая отсутствием веры в то, что в точке сегодняшнего дня можно создать что-то «новое» и / или значимое, соразмерное.

Исходя из понимания того, что выставки сами по себе перформативны в силу своего временнóго измерения, вопрос чем является реэнактмент той или иной выставки — комплексный и открытый. Важно воссоздать не просто или не столько внешний облик экспонатов, сколько внутренние связи между работами и их взаимоотношения с собственным историческим периодом и зрителем, а это даже на уровне теоретизации звучит довольно утопично.

Но и недооценивать случаи попыток воссоздания выставок прошлого не стоит. Ведь, как минимум, это можно рассматривать в качестве попытки показать зрителю нового поколения «как это было».

«Если мы будем рассматривать выставку как теоретическое утверждение и оценивать ее значение, основываясь на ее актуальности, то есть ее способности взаимодействовать со своим временем, разрывать его и преодолевать, то тогда теоретическое утверждение одного исторического периода, повторенное в другой период, может показаться тавтологией в стиле „назад из будущего“ — ослабленным риторическим упражнением, настолько же неоднозначным, насколько неоднозначна игра в канонизацию, с которой оно связано».

— Снежана Кръстева, 2016

Что же касается самих воспроизведений выставок, предлагаю основываться на простом разграничении, которое предложил исследователь Роберт Блэксон: повторения — увековечивают прошлое в настоящем и редко позволяют альтернативно смотреть на то, что было раньше; реконструкции же, во-первых, не всегда основаны на повторении, во-вторых, точно оставляют пространство для возможности рефлексии и привнесения нового в уже прошедшее.

В случае с рассматриваемой выставкой будут и те варианты, что не подходят ни под одно из вышеупомянутых определений.

Live in Your Head: When Attitudes Become Form

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Берн (1969)

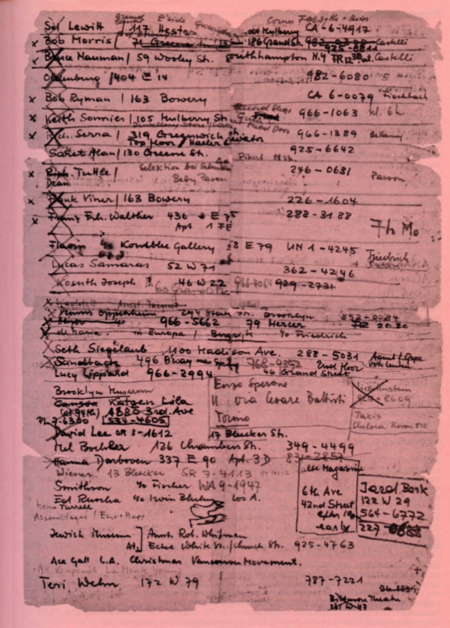

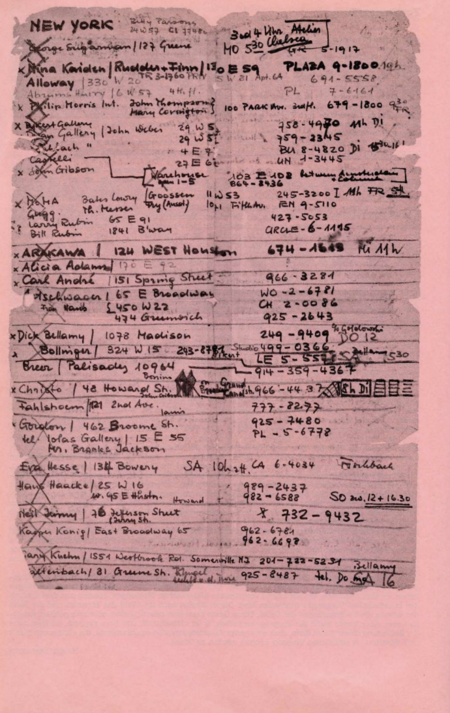

В работе будет представлено несколько вариантов воспроизведения выставки Харальда Зеемана — Live in Your Head: When Attitudes Become Form (Works — Concepts — Processes — Situations — Information) 1969 года.

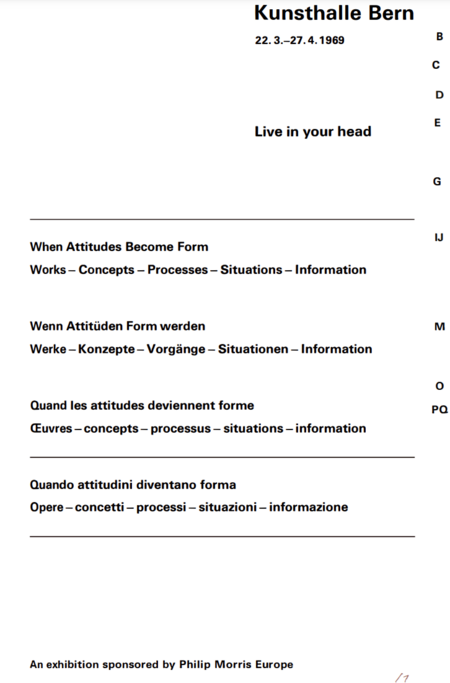

Но для начала довольно кратко об оригинальной выставке, которая проходила с 22 марта по 27 апреля 1969 года в Кунстхалле Берна (Швейцария). Выставка создала серьезный резонанс в художественной среде, ее активно критиковали, о ней спорили, все это принесло Зееману международную известность.

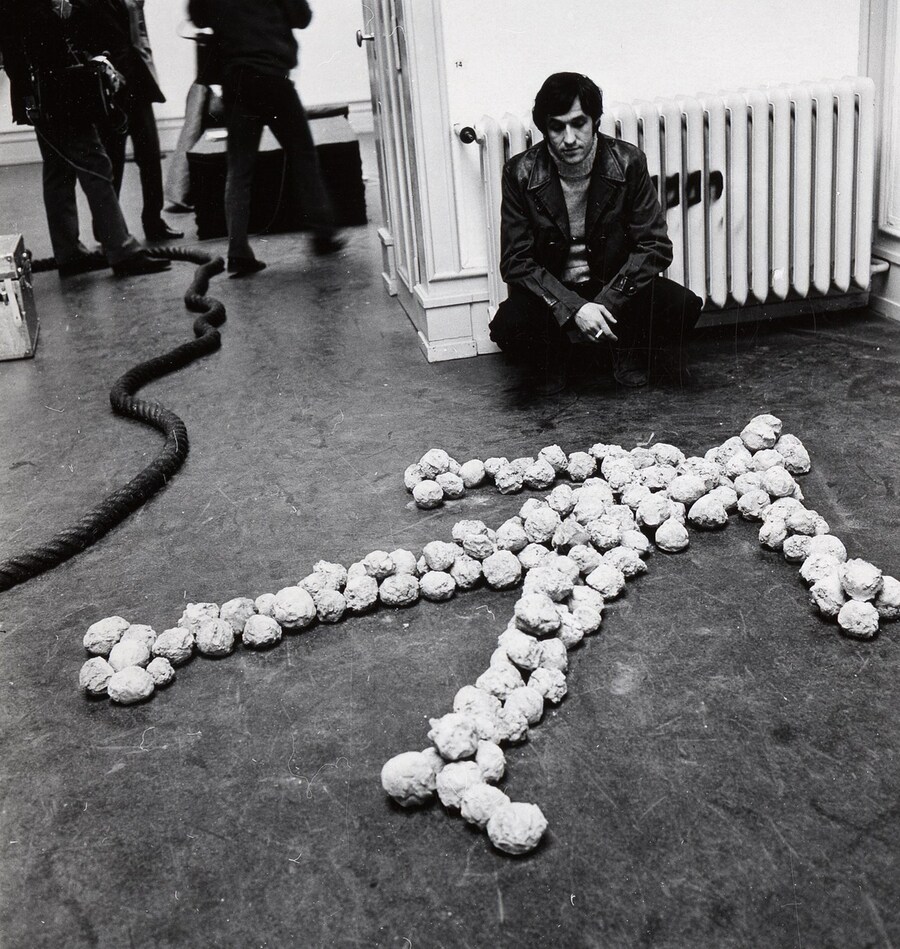

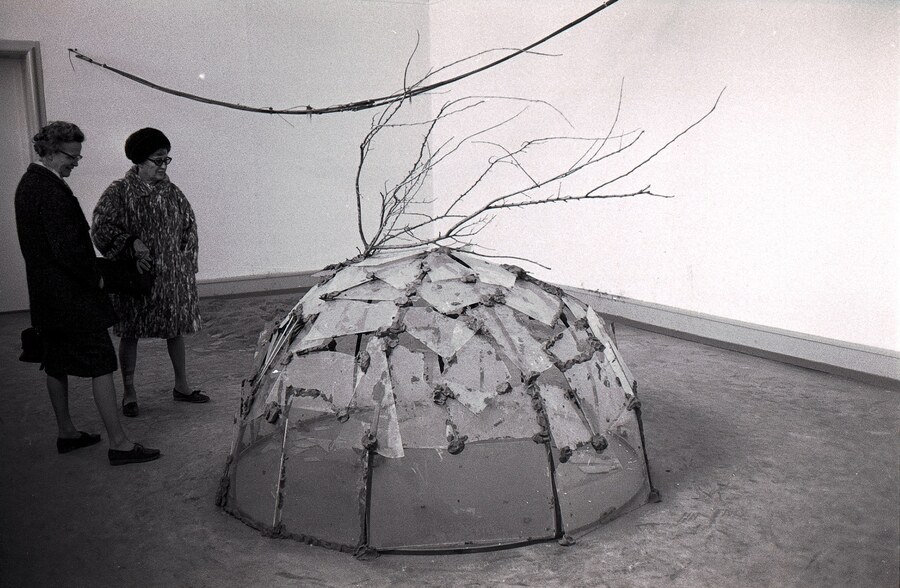

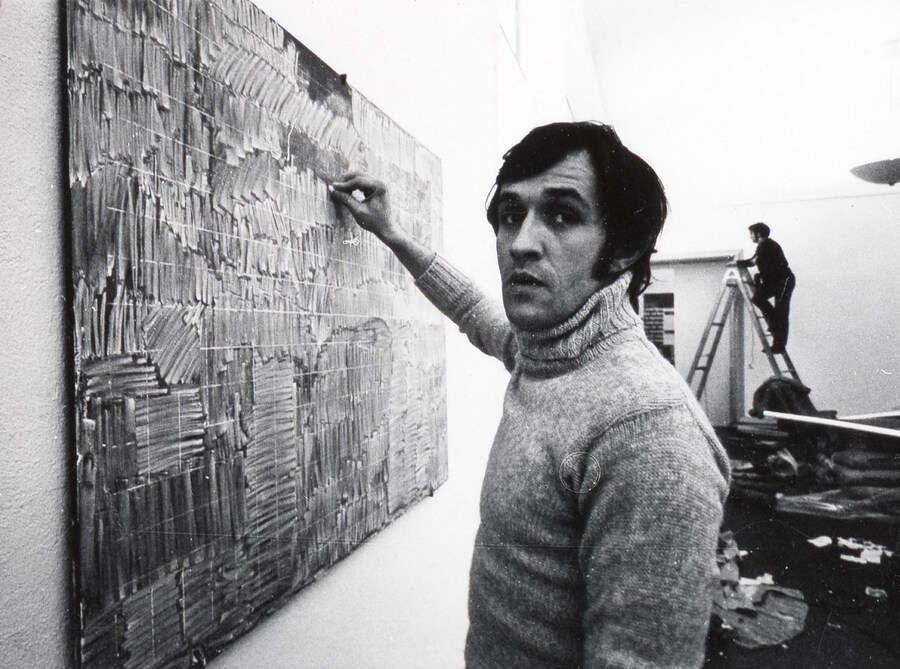

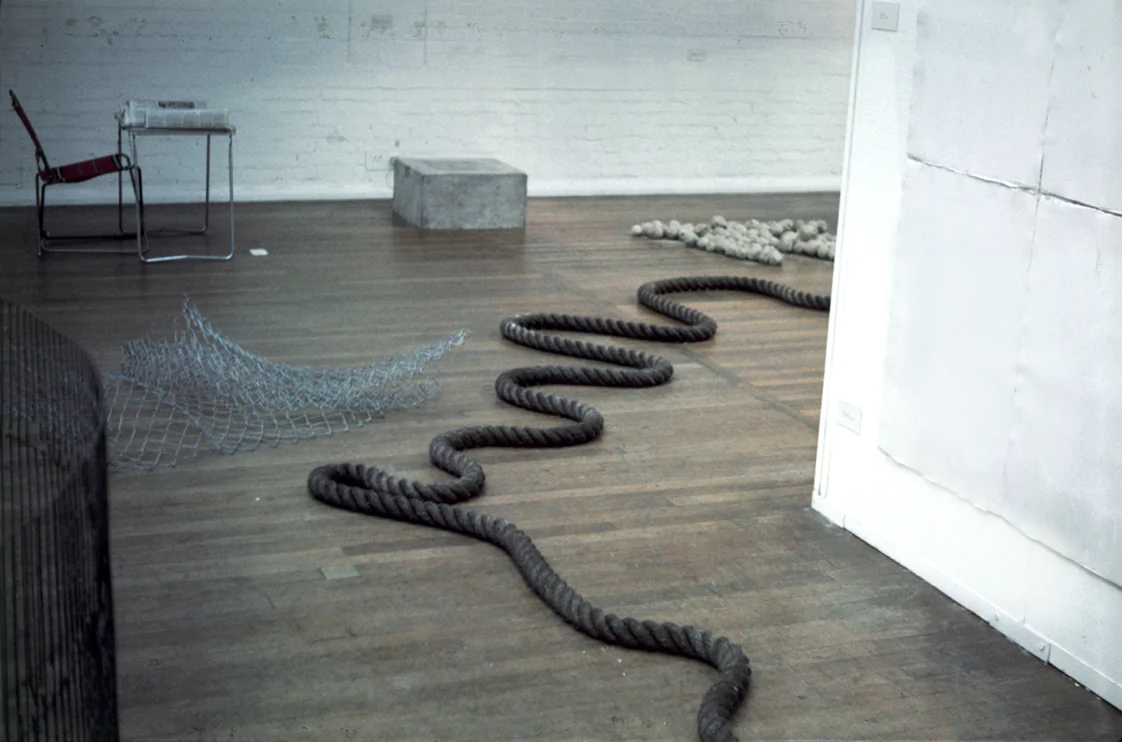

В выставке приняли участие 69 художников (в основном из Америки и Западной Европы), представив порядка 130 работ, которые относились к множеству новых для того времени направлений в искусстве, постепенно набиравших обороты: от концептуализма и хеппенинга до лэнд-арта.

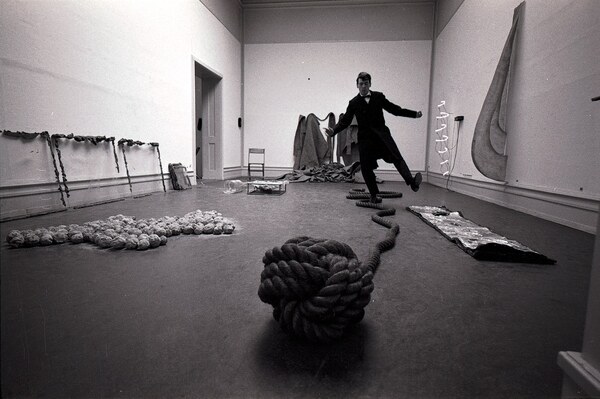

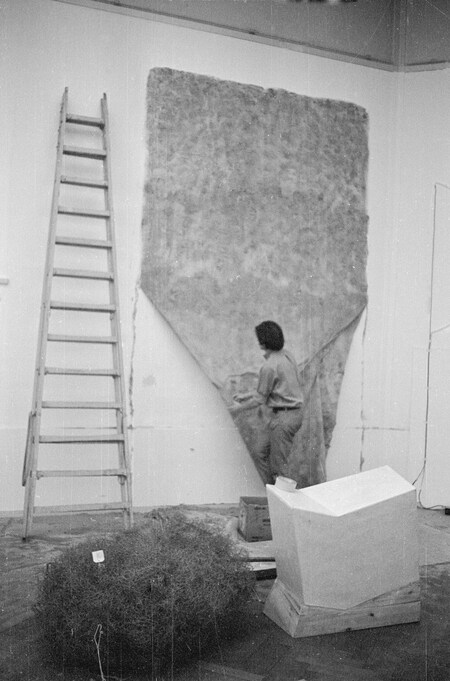

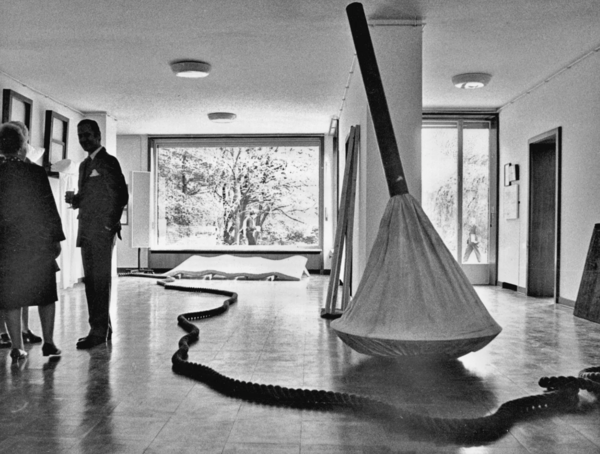

Многие работы были созданы за несколько недель до самой выставки. В основе концепции куратора лежала идея о первичности выражаемой произведением идеи и вторичности формы, то есть большая часть работ не исчерпывалась своим материальным присутствием в пространстве и материальностью вообще. Сам Зеемана описывал выставку как структурированный хаос.

Перформативность, процессуальность и непредсказуемость — основные категории, на которые опирался куратор (хотя сформулированного понятия «кураторства» еще не было).

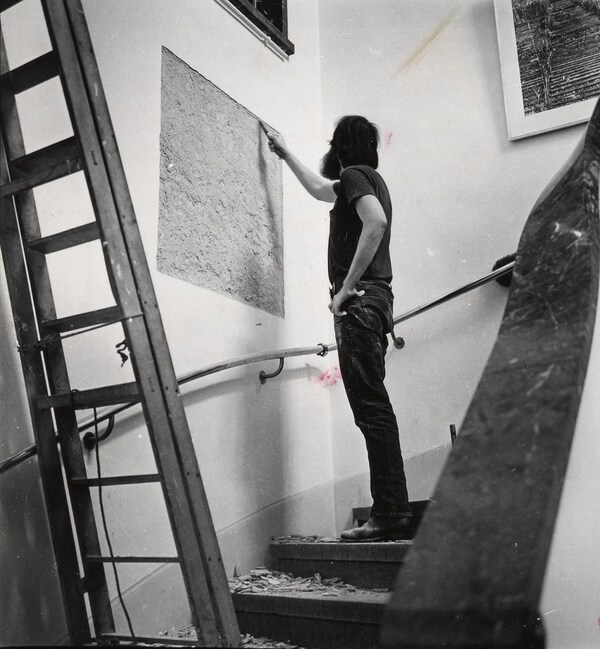

Многие художники создавали свои работы «на месте», используя залы Кунстхалле в качестве общей художественной студии. Как писал Зееман во вступлении к каталогу: «…художников интересовало не столько создание объектов, сколько сложное наслоение значений, выходящих за пределы понятия ’’объект’’ и за пределы выставочной ситуации вообще.» [Зееман, 1969]

В значительную часть проектов была вшита процессуальность и частичный или полный отказ от материальности, что было отражено в подзаголовке: Произведения — Концепции — Процессы — Ситуации — Инфромация.

Почему выставка Зеемана в Берне вошла в историю кураторской практики:

— Зееман искал новые формы показа искусства, отказываясь от «традиционной выставки», он атаковал ее базовые темпорально-пространственные параметры, то есть он зачеркнул устоявшееся представление о выставке через параметры пространства и времени. Он организовал выставочный показ исходя из своей авторской концепции, способы освоения выставки зрителем тоже были им пересмотрены;

— Новый способ демонстрации произведений был основан на открытости и взаимодействии их между собой. Разделительные стены, подиумы, витрины и другие «экспозиционные барьеры» были устранены, сократив дистанцию между произведениями и приблизив их к зрителю;

— Взаимодействие художника и зрителя было очень важно. Более того зритель сталкивался с тем, что-то, чтó он видит на выставке абсолютно не исчерпывает суть самого выставочного события, то есть он понимал, что некие важные стороны конкретной работы или работа целиком происходят где-то в другом месте или вообще не происходят. Все это про частичный отказ от материализации на выставочном уровне;

— Галерея стала групповой «студией» для художников, некоторые из участников заранее приехали в Берн, чтобы создать свои произведения на месте, специально для конкретного выставочного события. Вообще, создание произведения под выставку — это тоже кураторское новаторство на концептуальном уровне. Не выставка придумывается под произведения, а художники создают под конкретный замысел куратора;

— Собственно, сам процесс создания работы тоже стоит рассмотреть отдельно. В 60–70-е годы произведения перестают быть стационарными, они становится процессом, результатом рефлексии и эксперимента. В конце концов, некоторые из произведений перестают исчерпываться объектностью, утрачивают границы. На самой выставке практически половина художников не была представлена традиционными материальными объектами. Вместо этого были, например, документация или инструкции к работам. Эти работы не подлежат экспонированию, зритель не может увидеть их в качестве выставленных объектов, о них можно узнать только опосредованно. В рамках выставки такие роботы художники называли «информацией», которой можно поделиться, а не работой, основано на объектах или процессах;

Например, рассказ Ричарда Лонга о трехдневной прогулке по швейцарским горам. Или «Телефон» Уолтера Де Мария — один из самых перформативно заряженных проектов на выставке, в рамках которого зрителю предлагалось в любое время связаться через представленный телефон с автором работы, который в свою очередь находился в другом часовом поясе. Соответственно, ответит художник или нет зависело от множества субъективных для художника причин (нахождение рядом с телефонной трубкой, занятость и тд); и также объективные причины: попадание или непопадания зрителя в часы бодрствования художника в другом часовом поясе.

— Взаимоотношения, в которые невольно вступали некоторые произведения, находящиеся в одном открытом пространстве и безобъектность некоторых из них, создавала внутреннюю систему связей, которая наполняла их смыслом на новом уровне. Эта система связывала работы не только между собой, но и с чем-то, что находится за пределами их физических параметров или за пределами помещения, в котором они находятся;

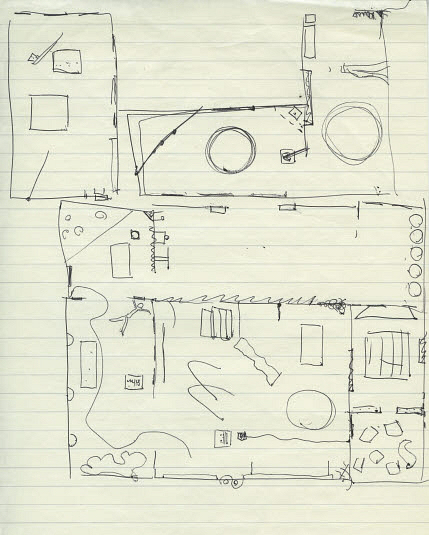

— Земан действовал без точного предварительного плана экспонирования, все создавалось в соавторстве с художниками, сразу «на месте». Более того со стороны куратора не было конкретных критериев отбора работ, что немыслимо в традиционном понимании создания выставки.

Переоценить вклад выставки «Когда отношения становятся формой» в то, каким сформировалось искусство в 1970–1980-е вряд ли возможно, она действительно несла в себе революционный потенциал в появлении фигуры куратора и ее последующем осмыслении внутри художественного процесса.

Вместе с тем практически сразу явление кураторства получило свою дозу критики (небезосновательной) — кураторский подход в классическом формате может подразумевать восприятие выставки как единого (собственного) высказывания, своего рода — тотального произведения искусства. Так, например, Даниэль Бюрен (не был приглашен к участию в выставке в Берне в силу специфики личных взаимоотношений с Харальдом Зееманом) критиковал происходящее в Кунстхалле за смещение акцента с работ художников и их экспонирования — на позиционирование самой выставки как самостоятельной работы.

Еще одним значимым аспектом критики было финансирование выставки американской табачной компанией Philip Morris, это также один из первых примеров «деловых» взаимоотношений бизнеса и искусства.

Зееману была предоставлена полная свобода в выборе художников и концептуализации выставки. Но, конечно, финансирование предполагало некоторые условия: на выставке должны были быть представлены американские художники (скорее всего это и так бы произошло, но тем не менее такой пункт был заявлен), также выставка должна «путешествовать», дабы захватить больше национальных рынков. Более того, на открытиях выставки бесплатно распространялись сигареты Philip Morris.

В свою очередь художникам было оплачено международное перемещение, покрыты расходы на производство работ, оплачены расходы на подготовку выставки и печать каталогов.

Live in Your Head: When Attitudes Become Form

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Крефельд, Лондон (1969)

Первые попытки повторить выставку «Когда отношения становятся формой» были предприняты всего спустя несколько месяцев в том же году.

В музее Haus Lange в Крефельде (Германия) с 10 мая по 15 июня 1969 года.

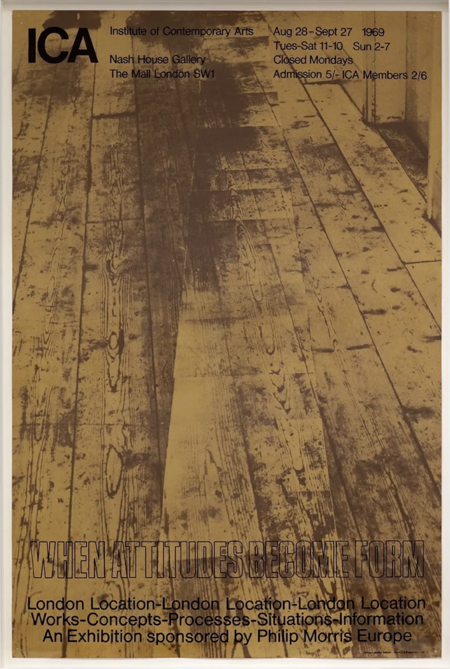

В лондонском Институте современного искусства (с 28 сентября по 28 октября 1969 года). Куратором британской версии выступил Чарльз Харрисон.

Все эти гастроли связаны с изначальным спонсором — компанией Philip Morris. Как было указано выше, одним из условий получения денег на первую выставку в Берне был факт показа в несколько странах. Зееман даже пытался договориться о повторе выставки в Риме, не предполагая, что итальянское законодательство запрещает любую рекламу табачных изделий.

Обе институции не имея собственного бюджета для предложенных «повторений» выставки Зеемана оказались в ситуации вынужденного принятия полного финансирования. Казалось бы, и революционная концепция выставки со звездами-художниками и финансирование должны были привести к успеху и в перевозных версиях, но в силу «навязанности» и неестественности условий создания — копии скорее не имели успеха.

Несмотря на то, что лондонскому куратору удалось пролоббировать включение в собственную подборку современных британских художников (например, Виктор Бергин и Гай Шервин) из-за полной финансовой несамостоятельности эти институции скорее просто исполняли заказ бизнеса, предоставив площадки.

Выставки получились инородными, так как были помещены практически насильственно в контексты, для которых не задумывались. В немецком и британском повторах не было эффектов, которые сделали из швейцарского варианта выставки легенду выставочного процесса.

Не была проведена должная работа с архитектурой помещения, содержание «Отношений» просто переместилось в назначенные здания. Отсутствовали перформативность, которая была вшита в создание многих объектов и ощущение групповой студии, ведь многие художники создавали произведения специально для конкретного выставочного события.

Вообще, создание произведения под выставку — это тоже кураторское новаторство Зеемана. Не выставка придумывается под произведения, а художники создают, работая с идеей куратора, взаимодействуя с выставочным пространством и контекстом события.

В повторенных же вариантах этот принцип был извращен до ровно противоположного значения, что, конечно, нивелировало значимость этих событий.

Обе выставки почти полным составом стали копиями оригинальной, а значит как сами работы, так и способы их экспонирования стали своего рода продуктами / товарными знаками, что также противоречило изначальному принципу нематериальности представляемого искусства и попытке избежать попадания в сети рынка.

Многие художники не в полной мере знали об источниках финансирования, некоторые знали, но не одобряли, считая, что они вместе с Кунстхалле «продавали себя американской корпорации». В конце концов, даже название должно было быть утверждено правлением компании-спонсора.

С другой стороны, если бы не эти деньги выставка вряд ли смогла достичь таких масштабов и произвести тот исторически неповторимый эффект бернской экспозиции «Когда отношения становятся формой»

For Charles Harrison: When Attitudes Became Form

Лондон (2011)

Есть еще одна выставка, которая довольно косвенно относится к теме, но все же имеет непосредственное отношение к тому опыту, который произвели и бернские «Отношений», и их лондонская версия.

В 2011 году с 13 января по 18 февраля Карстен Шуберт и Ричард Салтун показали выставку (в галерее Ричарда Салтуна), которая была приурочена к публикации книги Чарльза Харрисона «Оглядываясь назад» (Ридингхаус, 2011).

Здесь также произошла некая адаптация идеи выставки Харрисона «Когда отношения становятся формой» (ICA, Лондон, 1969), которая в свою очередь была адаптацией оригинальной выставки Зеемана в Берне 1969 года. Выставка Шуберта и Салтуна объединила британских художников с художниками из Европы и Америки 1960-х годов.

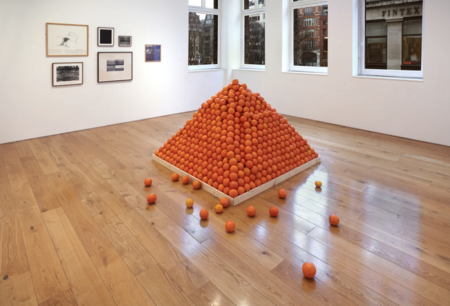

На выставке было представлено 26 работ семи художников: Карл Андрэ, Кейт Арнатт, группа «Искусство и язык», Барри Флэнаган, Рулоф Лоу, Брюс Маклин, Джон Латам.

Интересно здесь посмотреть на отбор авторов — были представлены художники, участвующие в оригинальной выставке Зеемана (Андрэ, Флэнаган, Лоу, Маклин), но их работы не были копиями или повторениями 1969 года. Они действительно попробовали вступить в диалог с историческим событием (оригинальной выставкой 1969) и с ее повторениями в рамках договора с компанией Philip Morrisс, с которой был связан Харрисон. Более того, впустить в этот диалог зрителя, Зееман, конечно, также работал с активным зрителем, но для 2010-х годов его методы скоре недостаточны, для этого и нужна работа куратора, который соразмерен нынешнему для выставки историческому периоду.

Например, работа Лоу — Soul City (Pyramid of Oranges) (1967), пирамида состояла из 6 тысяч апельсинов, зрителям предлагалось взаимодействие с инсталляцией: можно было взять фрукт, вплоть до полного уничтожения / «разбора» пирамиды.

Остальные же, помимо того, что это британские художники (Арнатт, Латам и «Искусство и язык») также связаны с «Отношениями» — они были участниками выставки 1984 года в галерее Fruitmarket ’1965 to 1972: when attitudes became form’ (о которой подробнее я расскажу в следующей части), которая сама по себе является еще шотландской версией рефлексии на кураторское высказывание Зеемана.

Промежуточный итог

В силу отсутствия исторической дистанции между оригинальной выставкой и двумя последующими ее вариантами, их конечно, нельзя назвать реэнактментами / реконструкциями (здесь я даже не разворачиваю мысль об отсутствии рефлексивной составляющей внутри).

Но и повторами лондонские и крефельдские «Отношения» назвать сложно в силу хотя бы того же отсутствия исторической дистанции. По Блэксону это скорее репродукция выставки, если не симуляция.

В следующей части части работы будет проанализировано еще несколько реэнактментов, два из них случились более чем через 40 лет с момента выставки в Берне: реконструкция, которая состоялась в 2012 году в Калифорнийский колледже искусств в Сан-Франциско, куратором выступил Йенс Хоффман; и выставка Джермано Челанта (совместно с Томасом Демандом и Ремом Колхасом), которая расположилась в Фонде Прада и попала в контекстуальную рамку Венецианской Биеннале 2013 года, а другие — менее известные версии «Отношений» 1980-х годов.

Каталог выставки When Attitudes Become Form Bern 1969 / Venice 2013. Milano: Fondazione Prada, 2013.

Кръстева С. Время повторений. О воссоздании выставок и других эволюционных теориях // Художественный журнал, 2016.

Szeemann, H (1969), When attitudes Become Form: Works — Concepts — Processes — Situations — Information. (2nd edition, 2006) Bern: Stämpfli Press.

Claudia di Lecce. Avant-garde Marketing: ‘When Attitudes Become Form’ and Philip Morris’s Sponsorship // URL: https://www.afterall.org/, 2010.

Blackson, R. Once More With Feeling…Re-enactment in Contemporary art & Culture. Art Journal, Vol. 66. No.1, 2007.

Buren, D. (1972) Exhibiting Exhibitions. In: Steed, L. (ed.) (2014). Documents of Contemporary Art: Exhibition. London: Whitechapel Gallery / MIT Press1