Зазеркалье барокко. Когда живопись смотрит в ответ

Концепция

Оптические приёмы и иллюзии — та область, с которой неизбежно сталкивается любой зритель при соприкосновении с барочной живописью: анаморфозы и искажения перспективы, выпуклые зеркала и отражения, внезапные проёмы и тёмные коридоры, локальные «острова» света и цветовые разрывы. Именно через эти приёмы художники XVII века моделировали ситуации неопределённости: предметы меняют размер и форму при смене точки зрения, отражение выдает неожиданный вариант реальности, за дверным зазором может скрываться неочевидное присутствие. В результате восприятие превращается в напряжённый акт — зритель вынужден искать «правильную» позицию, сомневаться в достоверности увиденного и ощущать себя объектом наблюдения. Такая визуальная дестабилизация рождает эффект тревожного «зазеркалья»: изображение не только отражает мир, но и отзывается на взгляд, возвращая его и иногда — нарушая привычную опору реальности.

Принцип отбора материала для визуального исследования

Данное исследование охватывает период с 1600 по 1750 года (примерно) и затрагивает произведения живописи в стиле Барокко, подходящие по критериям:

1. наличие оптического приёма, прямо задействующего зрительское восприятие: зеркало/выпуклое зеркало, явный отражающий слой (вода, лёд), картина‑в‑картине, тромплёй/имитация рам, дверной/оконный проём, анаморфозы;

2. приём функционирует как источник дестабилизации (создаёт неоднозначность, иллюзию присутствия за кадром, аномалию масштаба или перспективы, резкий световой разрыв);

Рубрикация исследования

Исследование состоит из подтем, раскрывающих различные приемы живописи, «ломающие» стабильность и целостность картины, вызывающие у зрителя чувство тревоги и дискомфорта.

Принцип выбора и анализа текстовых источников

Текстовая база формируется из двух слоёв: первичные документы (трактаты по перспективе и живописи XVII века, письма художников, инвентарные описи) и вторичная академическая литература (монографии, музейные каталоги, статьи в рецензируемых журналах). Критерии отбора источников:

1. академическая репутация издательства или журнала; 2. наличие критической работы с архивными материалами; 3. релевантность методам (перспектива, тромплёй, иконография зеркала, теория восприятия). Метод анализа комбинации: формальный визуальный разбор (композиция, точка (и) схода, масштаб, свет/цвет), сопоставление с текстовыми свидетельствами о художественной практике.

Гипотеза исследования

Художники середины XVII века сознательно использовали мета‑элементы — картины‑в‑картине, зеркала, окна и дверные проёмы, анаморфозы и световые контрасты — для намеренного столкновения разных пространственных систем (несовпадающих точек схода, наложенных планов, искажений масштаба и «ответных» отражений). Эти структурные конфликты дестабилизировали опору зрительного восприятия, переводя его из позиции уверенного наблюдателя в уязвимую позицию наблюдаемого, вызывая реакции тревоги, страха и ощущения преследования.

Следовательно, приёмы барокко функционировали не только как демонстрация технического мастерства, но и как целенаправленные инструменты эмоционального воздействия и смысловой коммуникации.

«Искусство барокко, прежде всего, стремится осмыслить драматизм происходящего, крушение сформированных Возрождением идеалов с их опорой на веру в мощь разума и величие человека» [7]

Искажение перспективы и анаморфозы

1. Диего Веласкес «Менины», 1656 г. 2. «Лансеры» Диего Веласкес, 1634–1635 гг.

«Менины», Диего Веласкес, 1656 На картине искажение проявляется через многослойную композицию: множество планов, зеркальная рефлексия в глубине, большое мольбертное поле слева и фигурка в дверном проёме создают несколько конкурирующих центров внимания и разные точки взгляда. В результате зритель теряет привычную «позицию наблюдателя» — невозможно однозначно определить, кем и откуда смотрят и кто главный адресат изображения, что рождает когнитивный диссонанс и лёгкое чувство неуверенности или «подслушанности».

«Лансерос», Диего Веласкес, 1634–1635 Искажение здесь проявлено через плотную композицию и неравномерную организацию пространственных осей: фигурная масса на переднем плане, частично обрезанные лошади и строй пикирующих копий на фоне размывают центральную фокусировку, а дым и удалённый пейзаж меняют глубинные соотношения. Такой монтаж нарушает привычную иерархию масштабов и перспективы — взгляд «скачет» по сцене, ощущается пространственная нестабильность и напряжение, что усиливает восприятие исторической ситуации как хаотичной и потенциально угрожающей.

1. «Вид на коридор» Самюэл Диркс ван Хогстратен, 1662 г. 2. Перспективный ящик голландского интерьера Самюэл Диркс ван Хогстратен, 1663 г.

1. «Вид на коридор» Перспектива здесь построена как последовательность дверей и плиточного покрытия, стремящихся «вытянуть» пространство, но множество мелких деталей на средних планах (мебель, животные, подвешенная клетка) дробят эту тянущуюся линию и создают визуальные помехи. В результате глаз не может спокойно «прочесть» глубину: вместо плавного продвижения по оси он рвётся от одной помехи к другой, что порождает чувство настороженности и ожидания скрытого события. Наличие низко расположенных предметов (включая животных) ещё больше смещает центр внимания вниз, усиливая впечатление неустойчивости и потенциальной угрозы.

2. «Перспективный ящик голландского интерьера» Композиция сочетает тесно прорисованный, ярко освещённый передний план с резким переходом в сужающееся, затемнённое пространство арки; такой контраст между «ощутимым» предметом и «завесающейся» далью ломает привычное равновесие глубины. Передний план буквально нависает над зрителем — детализированные объекты и отблески притягивают внимание, тогда как надпись и тёмный портал в глубине оставляют ощущение нерешённой угрозы или тайны. Это соседство материальной плоскости и отдалённой пустоты вызывает когнитивный разрыв: видимое кажется реальным, но за ним — нечто непознанное, что и рождает тревогу.

«Послы» Ганс Гольбейн Младший, 1533 г.

«Послы» Внизу переднего плана видна явная анаморфная деформация — вытянутая, искажённая форма, которая при взгляде с обычного ракурса кажется абстрактным пятном, но при подходящем угле превращается в человеческий череп. Это резкое нарушение привычной картинки ломает линейную перспективу и буквально «вталкивает» зрителя вниз — чтобы понять, что это, нужно изменить позицию, а сам приём создаёт чувство неожиданности и нервного дискомфорта. Одновременно искажение работает как посыл о бренности — оно вторгается в парадную сцену и лишает её полной уверенности, порождая ощущение уязвимости и мрачного предчувствия.

«Вознесение святого Игнатия» Андреа дель Поццо, 1691–1694 гг.

«Вознесение святого Игнатия» На картине явно нарушена обычная пространственная счётность: передний план с частично обрезанными лошадьми и плотной группой солдат резко контрастирует с фоном, где дым и мелкие фигуры словно «сжали» перспективу; строй вертикалей создаёт ритмичную, почти плоскостную решётку, которая подавляет привычную глубину. Это сочетание «обрезанного» переднего плана и уплотнённого заднего плана рождает ощущение тесноты и неустойчивости — взгляд бегает между фрагментами, появляется внутреннее напряжение и чувство приближающейся угрозы, а сцене присуща динамическая тревога.

Зеркало и отражения как «ответный взгляд»

1. «Молодая дама за туалетом» Геррит Доу, 1667 г. 2. «Женщина у зеркала» Геррит Доу, 1655 г.

1. «Молодая дама за туалетом» Зеркало здесь помещено в интерьере под углом и отражает не только хозяйку, но и часть пространства за её спиной; художник использует двойную точку зрения и контраст света, из-за чего возникает ощущение, что сцена продолжается за кадром и кто‑то или что‑то наблюдает из тёмного угла, вызывая лёгкое беспокойство и напряжённость.

2. «Женщина у зеркала» Зеркало фрагментарно показывает только часть композиции и лица, автор сознательно обрывает образ — это фрагментация и скрытость заставляют зрителя домысливать недостающее, создавая чувство неустойчивости и внутреннего диссонанса, как будто в отражении прячется неизвестный наблюдатель.

«Венера перед зеркалом» Диего Веласкес, 1651 г.

«Венера перед зеркалом» Зеркало в центре сцены не даёт ясного, «прямого» портрета — лицо Венеры видно лишь фрагментарно, смещённым и слегка размытым, с искажением пропорций из‑за угла и зеркальной поверхности. Одновременно мы видим тело сзади и только его отражённый лик — такой разрыв «перед/отражение» порождает чувство чуждости: зрителю приходится домысливать личность. В итоге возникает тонкий диссонанс между интимностью наготы и дистанцией отражения — смесь плотской привлекательности и наблюдательской насторожённости, почти эффект подглядывания.

1. «Старая кокетка» Бернандо Стоцци, 1637 г. 2. «Венера перед зеркалом» Тициан Вечеллио, 1555 г.

1. «Старая кокетка» Зеркало даёт не цельный портрет, а фрагментированное, «усечённое» отражение — в нём видно лицо лишь частично и с заметным сдвигом относительно реального профиля женщины. Такое намеренное прерывание образа превращает отражение в зияющую лакуну информации: зритель вынужден домысливать недостающее, появляется ощущение фальши и уязвимости, как будто образ подстраивает себя под внешний взгляд. В эмоциональном ключе это рождает дискомфорт и лёгкую тревогу — интимный акт приведения себя в порядок здесь сопровождается подозрением и самоанализом.

2. «Венера перед зеркалом» Зеркальце, которое держат амуры, показывает лицо Венеры в уменьшенном и слегка смещённом виде; отражение оказывается частичным и оторванным от полноты живой натуры. Контраст между пышной материальностью тела и «обрезанным» отражением создаёт двойственность: одновременно привлечение и отчуждение — зрителю предлагается смотреть, но не получить целостного образа. Это даёт эффект внутреннего раздвоения — красота показна и уязвима, а зеркало служит напоминанием о бренности и мимолётности.

Окна, двери, арки: порталы, разрывы и слежка

1. «Дворик в Делфте» Питер де Хох, 1658 г. 2. «Интерьер голландского дома» Питер де Хох, 1680 г.

1. «Дворик в Делфте» Дверной проём выступает здесь как режущая рамка: серия вложенных арок и проёмов немедленно притягивает взгляд вдаль, но при этом средние планы — тёмный коридор, слабая фигура и предметы на пороге — дробят непрерывность глубины и создают «запятнанные» потоки внимания. Этот конфликт между чёткой «туннельной» тягой и множеством визуальных помех рождает ощущение неопределённости и ожидания — как будто за следующей дверью таится непроизнесённая сцена, и зритель вынужден настороженно ждать её раскрытия.

2. «Интерьер голландского дома» В композиции дверь выступает как «иллюзорный выход» — наружный свет подчёркивает геометрию пола и отрезает вид от тёмного интерьера, где всё выглядит расплывчато и неустойчиво. Такое соседство ясности и неясности вызывает чувство ожидания и лёгкой настороженности — будто любой шаг через порог изменит смысл сцены.

1. «Девушка, читающая письмо у раскрытого окна» Ян Вермеер, 1657 г. 2. «Тапочки» Самуэл ван Хогстратен, 1660 г.

1. «Девушка, читающая письмо у раскрытого окна» Внутреннее пространство преломляется через свет, идущий из окна, создавая ощущение лёгкого искажения — границу между внешним и внутренним мирами. Окно выступает символом взгляда, через который реальность превращается в отражение чувств и тишину ожидания, а игра света подчёркивает интимность момента и душевную сосредоточенность героини.

2. «Тапочки» Композиция строит резкий оптический контраст: в тёмной комнате всё кажется размытым, тогда как открытая дверь выталкивает наружу ясную, почти графическую поверхность пола. Результат — ощущение порога не только как физического предела, но и как психологической границы; зритель чувствует напряжение между скрытым и явленным, между уютом и возможным вторжением.

«Вид Арки Тита в Риме» Гаспар ван Виттель, 1710-е г.

На картине сразу видно сознательное «преувеличение» архитектурного масштаба: арка занимает центральное место и кажется несколько устрашающе монументальной по отношению к мелким человеческим фигурам. Эта несоответственность масштаба действует как визуальный рычаг — она «опрокидывает» привычное соотношение человека и среды и делает пространство более тяжёлым и нависающим.

«Интерьер собора святого Петра» Джованни Паоло Панини, 1735 г.

Арка действует как крупный «кадр» внутри кадра: она урезает купол и одновременно смещает точку схода, что делает дальнее пространство визуально сжатым. Это сжатие даёт ощущение монументальной тесноты — одновременно восхищение грандиозностью и лёгкая тревога от кажущейся неестественной плотности архитектуры.

Рама, картина в картине

1. «Эрцгерцог Леопольд‑Вильгельм в своей картинной галерее в Брюсселе» Давид Тенирс (младший), 1647–1651 гг. 2. «Двенадцатая маркиза Вильяфранка, пишущая портрет своего мужа» Франсиско Гойя, 1804 г.

1. «Эрцгерцог Леопольд‑Вильгельм в своей картинной галерее в Брюсселе» Картинная «вложенность» здесь работает как множественный зеркальный эффект: многочисленные рамки внутри рамы ломают единую шкалу размера и направляют взгляд по всевозможным адресам. Из‑за этого нарушается привычная иерархия «кто смотрит на кого» — зритель одновременно становится и наблюдателем, и объектом наблюдения, что создаёт ощущение расщеплённости восприятия. Наклонённые и частично перекрывающие друг друга полотна усиливают эффект фрагментации и делают пространство галереи визуально неустойчивым.

2. «Двенадцатая маркиза Вильяфранка, пишущая портрет своего мужа» Внутренний портрет на мольберте выступает как второе лицо в сцене: его образ, выведенный в другой тональности и масштабе, вступает в напряжённый диалог с живой моделью. Такое соседство «живого» и «записанного» лица создаёт эффект смещения адресата взгляда — кажется, что картина смотрит на зрителя независимо от позы сидящей фигуры. В результате возникает лёгкое ощущение нестыковки реальности и представления: образ внутри полотна одновременно подтверждает и подрывает присутствие сидящей женщины.

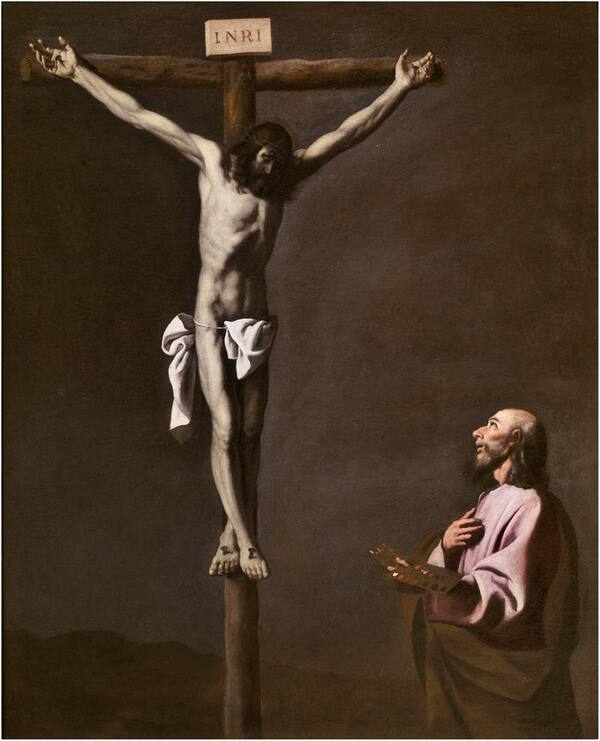

1. «Распятый Христос с живописцем» Франсиско де Сурбаран, 1650 г. 2. «Святой Доминик в Сориа» Фрай Хуан Баутиста Майно, 1629 г.

1. «Распятый Христос с живописцем» Центральный образ распятия читается не просто как часть сцены, а как самостоятельный «объект‑икона», на который взирает преклонённая фигура художника; само присутствие палитры и кистей уравнивает акт созерцания и акт создания. Это «картина в картине» делает зрителя свидетелем медиации — мы видим не только Христа, но и способ, которым его образ оказывается перед нами. Такой приём усиливает дистанцию поклонения и одновременно подчёркивает искусственную природу образа, создавая тонкое напряжение между святынёй и художественным приёмом.

2. «Святой Доминик в Сориа» Малый рельефный образ святого, который держат помощницы, выступает как «окно» иконы внутри бытовой сцены; его уменьшенный масштаб и явная искусственность панели контрастируют с живыми фигурами, словно подчёркивая особый ранг изображённого. Картина‑в‑картине здесь выполняет роль посредника: святой как бы выходит из рамки и взаимодействует с реальными людьми, но остаётся иконически отстранённым. В результате возникает эффект двойного присутствия — зритель одновременно замечает и материалность маленькой картины, и предполагаемую духовную реальность, что вызывает ощущение причастности и лёгкого смятения границ между изображённым и действительным.

«Пряхи, или Басня об Арахне» Диего Веласкес, 1655–1660 гг.

«Пряхи, или Басня об Арахне» Проём и занавесь действуют как резкий оптический срез: передний план насыщен текстурами, телесной плотностью и низким тоном, а за ним — светлая, классическая картинка, где фигуры и пропорции иные. Это пластическое несоответствие размеров и тонов воспринимается мгновенно и вызывает чувство раздвоения реальности — бытовая сцена обесценивается перед причудливой «постановкой» в глубине, что рождает лёгкую тревогу и ощущение тайны.

Свет и цветовые разрывы

1. «Призвание святого Матфея» Микеланджело Меризи да Караваджо, 1600 г. 2. «Взятие Христа под стражу» Микеланджело Меризи де Караваджо, 1602 г.

1. «Призвание святого Матфея» Свет режет композицию диагональю: одни персонажи — в сфокусированном пятне, другие — погружены в полумрак, что создаёт эффект «селективного видения». Такое распределение лучей нарушает симметрию и рождает напряжение — от зрителя требуют принять позицию: чьё действие имеет моральный вес в этой сцене

2. «Взятие Христа под стражу» Отражения на металлических шлемах режут композицию, создавая зрелищные вспышки, которые дезориентируют и затмевают человеческие черты. Такой «осколочный» свет ломает целостность изображения и порождает ощущение беспомощной тесноты: сцена давит на зрителя, будто закрывая выход из тёмного пространства.

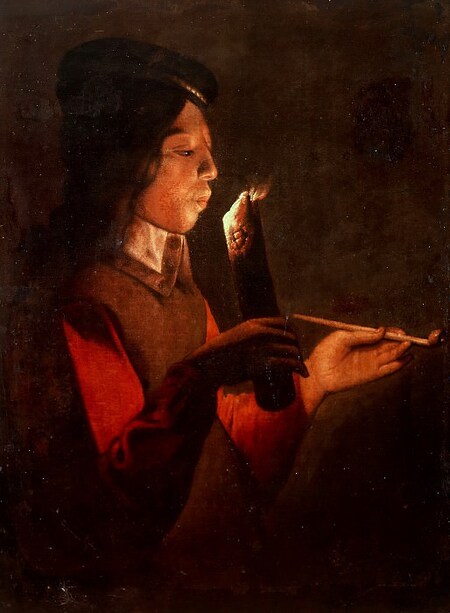

1. «Святой Иероним, читающий письмо» Жорж де Латур, 1627–1629 гг. 2. «Мальчик с трубкой, зажигающий свечу» Жорж де Латур, сер. XVII в.

1. «Святой Иероним, читающий письмо» Свет падает сверху и слегка сбоку, отчего лицо пожилого мужчины и белый лист в его руках становятся центром композиции. Яркий контраст между освещёнными участками и тенью создаёт иллюзию объёмности и подчёркивает фактуру бороды, кожи и ткани. Тёплые тона света взаимодействуют с насыщенным красным цветом мантии, делая её визуально более плотной и тяжёлой. Такое освещение придаёт фигуре внутреннюю сосредоточенность и реалистичность, но в то же время искажаёт восприятие пространства, будто герой выхвачен из темноты.

2. «Мальчик с трубкой, зажигающий свечу» Единственный источник света — пламя свечи — создаёт сильные искажения формы и цвета. Свет от огня выхватывает части рук и одежды, оставляя остальное в густой тьме, что нарушает привычное восприятие глубины. Такой приём усиливает ощущение интимности сцены и делает пространство неопределённым, почти театральным. Тёплое свечение и блики на ткани создают иллюзию движения света, превращая простое освещение в выразительное средство драмы.

Заключение

В живописи барокко XVII века художники активно использовали оптические и композиционные приёмы, способные нарушать устойчивость зрительского восприятия и вызывать ощущение пространственной неопределённости. Картина становилась не просто изображением, а средой, где зритель сталкивался с множеством визуальных «ловушек»: вложенные проёмы, перспектива, зеркала или окна создавали эффект картины в картине, заставляя взгляд перескакивать между слоями и искать смысл за пределами видимого. Свет и тень играли ключевую роль в этом процессе — освещение не просто моделировало объём, но и дестабилизировало изображение, выхватывая одни детали и поглощая другие. Контрастные переходы, смещённые ракурсы и частичные фрагменты сцены превращали полотно в поле переходов между мирами, где внутреннее и внешнее, видимое и скрытое, реальное и иллюзорное непрерывно пересекались, формируя у зрителя движение между любопытством и тревогой.

Барокко: история искусства [Электронный ресурс] // Gallerix.ru. — Режим доступа: https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--baroque/. — Дата обращения: 18.11.2025.

Геррит Доу. Картины [Электронный ресурс] // Portrets.ru. — Режим доступа:

https://portrets.ru/natyurmort/dou-gerard/dou-gerard-kartiny.html4.. — Дата обращения: 20.11.2025.

Мета‑живопись в музее Прадо [Электронный ресурс] // Art-and‑Houses.ru. — Режим доступа: http://art-and-houses.ru/2017/01/17/meta-zhivopis-v-muzee-prado/. — Дата обращения: 22.11.2025.

Питер де Хох [Электронный ресурс] // Artifex.ru. — Режим доступа: https://artifex.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%85/. — Дата обращения: 21.11.2025.

Ракурс, техника живописи и рисунка (foreshortening) / Foreshortening [Электронный ресурс] // Gallerix.ru. — Режим доступа: https://gallerix.ru/pedia/painting--foreshortening/. — Дата обращения: 18.11.2025.

Синявина Н. В. Барокко как перекрёсток смыслов и пространство метаморфоз: текст научной статьи по специальности «Искусствоведение» [Электронный ресурс] / Н. В. Синявина. — Режим доступа: URL не указан. — Дата обращения: 23.11.2025.

https://magazineart.art/exhibition/meniny-vizualnaja-golovolomka-velaskesa/ (Дата обращения: 18.11.25)

https://muzei-mira.com/kartini_ispanskih_hudojnikov/2207-sdacha-bredy-diego-velaskes-opisanie-kartiny.html (Дата обращения: 18.11.25)

https://gallerix.ru/storeroom/1567305587/N/690034859/ (Дата обращения: 18.11.25)

https://gallerix.ru/storeroom/1567305587/N/459/ (Дата обращения: 19.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hans_Holbein_the_Younger_-The_Ambassadors-_Google_Art_Project.jpg (Дата образения: 20.11.25)

https://culture-xxi.livejournal.com/298219.html (Дата обращения: 20.11.25)

https://artchive.ru/gerritdou/works/201837~Molodaja_dama_za_tualetom (Дата обращения: 20.11.25)

https://dasart.ru/product/postery/148238 (Дата обращения: 20.11.25)

https://artchive.ru/publications/4595~Zerkala_s_sekretami_na_kartinakh_izvestnykh_khudozhnikov_ot_van_Ejka_do_Serova_ot_strannogo_do_strashnogo (Дата обращения: 20.11.25)

https://artchive.ru/artists/1222~Bernardo_Strotstsi/works/378386~Staraja_koketka (Дата обращения: 20.11.25)

https://artchive.ru/titian/works/378217~Venera_pered_zerkalom (Дата обращения: 22.11.25)

https://muzei-mira.com/kartini_gollandia/2809-dvorik-v-delfte-piter-de-hoh-opisanie-kartiny.html (Дата обращения: 22.11.25)

https://artchive.ru/pieterdehooch/works/497577~Inter%27er_gollandskogo_doma (Дата обращения: 22.11.25)

https://muzei-mira.com/kartini_gollandia/176-devushka-chitayuschaya-pismo-u-raskrytogo-okna-yan-vermeer-delftskiy.html (Дата обращения: 22.11.25)

https://gallerix.ru/storeroom/1567305587/N/42106683/ (Дата обращения: 22.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: 7_Rome_View_of_the_Arch_of_Titus.jpg (Дата обращения: 22.11.25)

https://gallerix.ru/storeroom/459208198/N/1255154309/ (Дата обращения: 22.11.25)

http://art-and-houses.ru/2017/01/17/meta-zhivopis-v-muzee-prado/ (Дата обращения: 22.11.25)

https://gallerix.ru/album/Caravaggio/pic/glrx-2760 (Дата обращения: 23.11.25)

https://artchive.ru/caravaggio/works/366249~Vzjatie_Khrista_pod_strazhu (Дата обращения: 23.11.25)

https://gallerix.ru/storeroom/1880358061/N/783561801/ (Дата обращения: 23.11.25)

https://gallerix.ru/storeroom/1880358061/N/3321/ (Дата обращения: 23.11.25)