Значение заднего плана в работах постимпрессионистов

Постимпрессионизм — условное словесное обозначение периода во французской и мировой живописи. Заключался в слиянии разных стилей и течений, сложившихся в искусстве после импрессионизма.

Смотря на картину, неискушенный зритель первым делом обращает внимание на передний план изображения, на самые яркие или самые большие объекты в произведении. На что-то, что в значительной степени выделяется на картине, будь то цветовой акцент или просто чье-нибудь крупное лицо, забирающее на себя весь фокус внимания. Смотрящий часто даже не задумывается о том, что на персональные ощущения при взгляде на изображение влияет подсознательно не только передний план, но и то, что находится на плане заднем.

Также, бесспорно, элементы композиции, находящиеся поодаль от главных объектов, могут в равной степени нести в себе задачу дополнить сюжет картины и донести что-либо до смотрящего.

Объектами моего исследования на тему значения заднего плана стали именно работы постимпрессионистов, потому что пространство в постимпрессионизме приобретает особую форму и совершенно по-особенному влияет на восприятие, возникающее лично у меня при взгляде на многие из произведений данного жанра. Основное внимание в исследовании, конечно, будет уделено не всем работам постимпрессионистов, так как во многих из них задний план является обыкновенной частью условных интерьера или пейзажа, однако даже в обыкновенных, казалось бы, элементах фона можно найти интересные решения и закономерности.

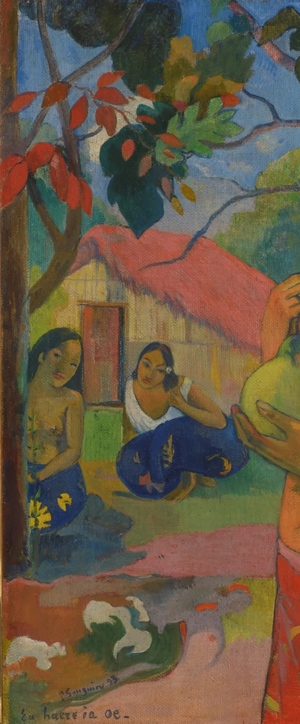

К примеру, в картине Поля Гогена «Женщина, держащая плод» природа будто бы визуально подстраивается под узор на юбке девушки, изображённой на первом плане.

Поль Гоген. Женщина, держащая плод. 1893.

И листья, и трава стремятся повторить витиеватую форму текстильного орнамента. Более того — даже девушки на фоне, кажется, вполне гармонируют с этой визуальной системой.

Похожий прием встречается и в работе Винсента Ван Гога «Пшеничное поле с кипарисом». Посмотрите, как соотносится с округлыми облаками форма гор, и как она вслед за небосводом принимает динамику движения воздуха. Казалось бы, горы каменны и неподвижны, но они всё же «движутся» от ветра вместе со всей остальной композицией, вместе со всеми остальными линиями в работе, почти что сливаясь с небом.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с кипарисом. 1889.

На примере данной картины мы можем четко отследить то, как работа с воздухом и пространством на заднем плане может повлиять на общую «динамичность» работы.

Освещение!

Ещё одна важная особенность картин с проработанным задним планом заключается в том, как с помощью дневного, ночного или искусственного освещения можно показать глубину и расширить визуальное ощущение пространства в глазах смотрящего, как будто картина не ограничивается рамками, а является просто отображением маленького кусочка в какой-то большой локации. Подобный эффект может достигаться разными способами — как с помощью изображения горящих окон в темноте переулка, так и с помощью отражений и солнечных бликов в воде, и так далее.

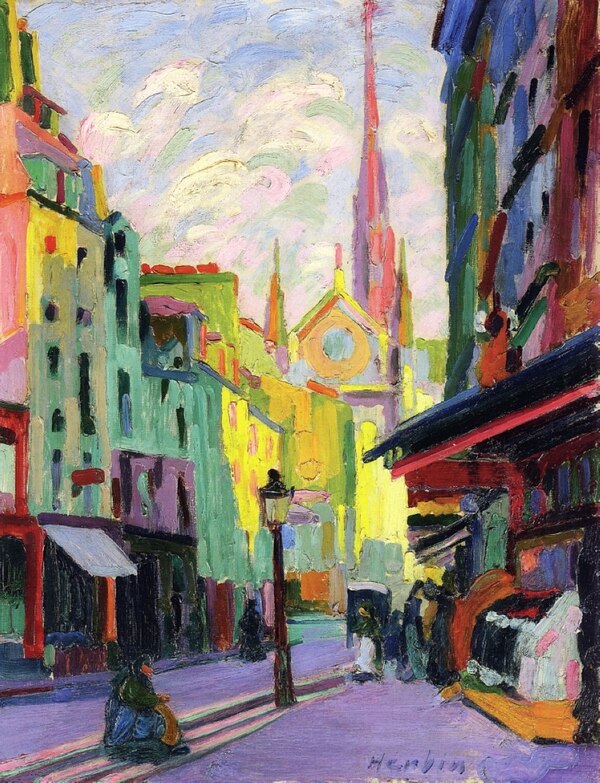

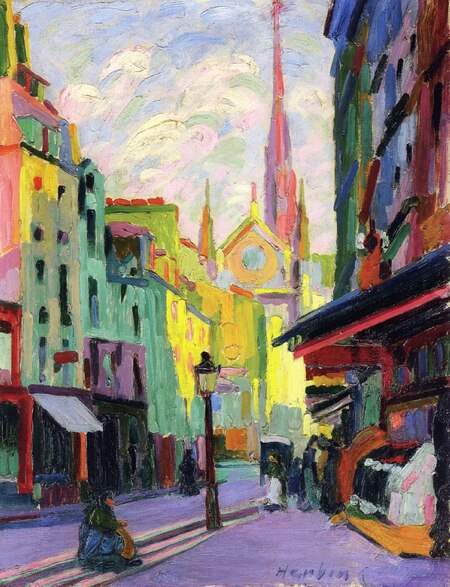

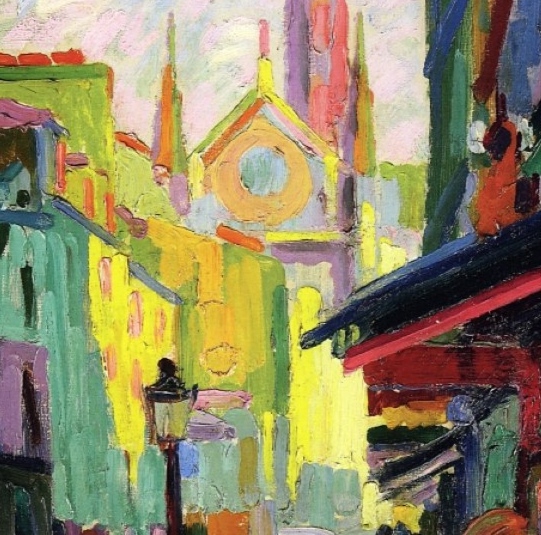

Огюст Эрбен. Площадь Мобер в Париже. 1907.

На картине Огюста Эрбена «Площадь Мобер в Париже» задний план сильно контрастирует с передним благодаря солнечному свету, освещающему часть поворота улицы.

Такой визуальный ход добавляет в работу глубины и создает у смотрящего ощущение того, что изображенная улица уходит не только за освещенный поворот, но и продолжается за спиной человека, от чьего лица написано данное произведение искусства.

Глубина в работе с освещением городских объектов не обязательно достигается с помощью прямых солнечных лучей.

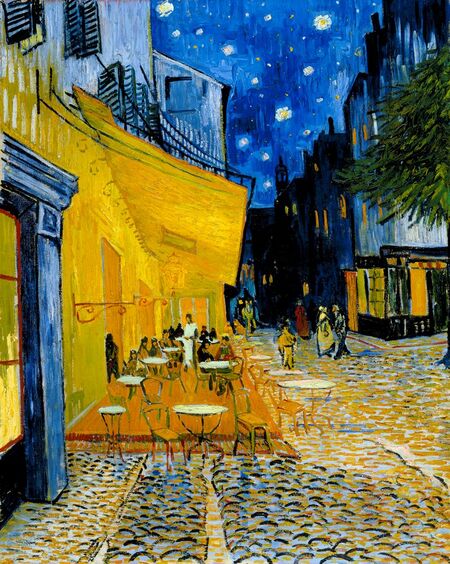

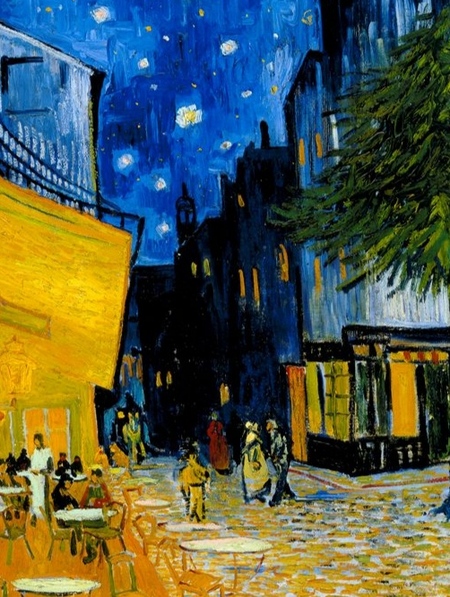

Подобный визуальный приём мы можем наблюдать и на заднем плане работы Винсента Ван Гога «Ночная терраса кафе». Посмотрите на темный, неосвещенный переулок позади улицы, на которую направлен основной фокус внимания зрителя — он не выглядит плоским, а, напротив, добавляет картине глубины. Переулок не изобилует объемами, но только взглянув на него можно уже уверенно заявить — там, за кадром, спальный район продолжается, и в нём, в этом районе, живут люди, у каждого из которых теплится свой собственный быт, и происходит это в тот же момент, в который запечатлена яркая и освещенная ночная терраса кафе.

Винсент Ван Гог. Ночная терраса кафе. 1888.

Достаточно всего лишь нескольких горящих окон, чтобы создать ощущение жизни, кипящей и там, в этом тёмном переулке, тоже.

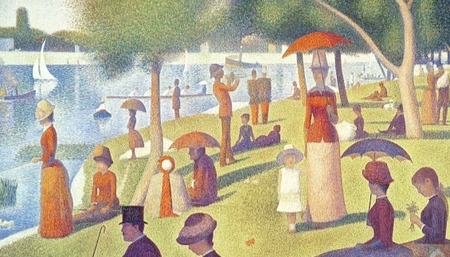

Эффект пространства, выходящего за видимые рамки, и имеющего ярко выраженную глубину, может быть достигнут также и изображением бликов и отражений на водоёмах. Таким образом поступает, например, Жорж Сёра в своей работе «Воскресный день на острове Гранд-Жатт». Образы людей в данном изображении максимально статичны, а общая композиция больше похожа на театральную декорацию, нежели на реально существующее место, однако прямой свет солнца, тени от гостей острова и природных объектов и, в особенности, блики и отражения на водной глади добавляют в картину глубины. Сознанию автоматически хочется «достроить» изображение воды, уходящей за кадр.

Жорж Сёра. Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1884 — 1886.

Лиминальность!

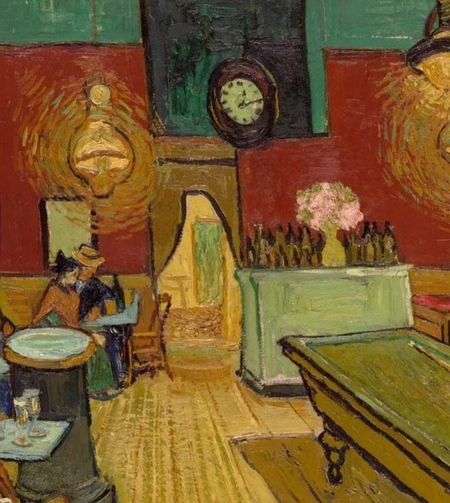

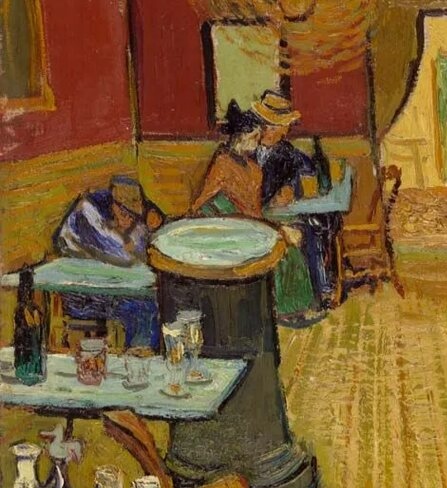

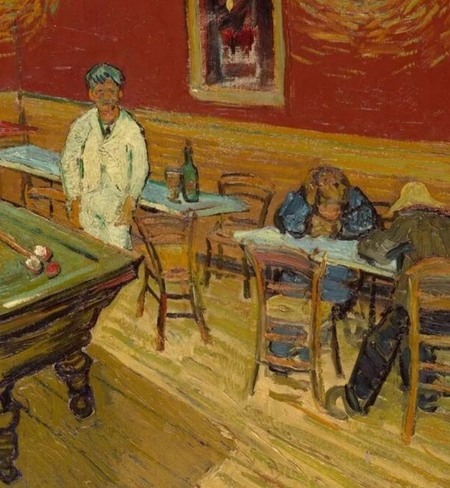

В своем исследовании мне также хочется уделить внимание картине Винсента Ван Гога под названием «Ночное кафе». В данном произведении задний план добавляет визуальному восприятию картину ощущение «лиминальности».

Винсент Ван Гог. Ночное кафе. 1888.

Лиминальность — это метафизический термин, обозначающий порог, переход между состояниями человеческого сознания или метафизического состояния. Термин часто употребляется в контексте «лиминальных пространств» — в современной мифологии пространств, которые кажутся переходными, жуткими, сюрреалистичными и необъяснимо, но подсознательно неприятными.

Рассмотрите картину — здесь, в изображенном ночном кафе, по крайней мере под таким углом наблюдения, у смотрящего не получится найти ни одного окна и, более того, ни одного способа выйти на открытый воздух. Дверной проём по противоположную сторону комнаты ведет в следующее помещение, а следующий проем — в ещё одно. Ощущение безвыходности преследует наблюдателя.

Лица посетителей кафе смазаны, в них невозможно разглядеть ни одной черты, как будто наблюдатель находится во сне или, во всяком случае, в измененном состоянии сознания. В своем письме брату Ван Гог пишет, что хотел изобразить данное ночное кафе местом, в котором разрушается человеческое нутро, в котором человек может натурально сойти с ума. Очевидно, место и самому Ван Гогу казалось «лиминальным», пугающим.

Вещественное (предметное) значение!

Наконец, мы подошли к последнему и к самому большому блоку нашего обсуждения — к примерам картин, в которых задний план имеет вещественное, то есть предметное значение.

«Предметным» значением я называю контекстуальные объекты на заднем плане картины — физические объекты, смотря на которые можно узнать о культурном, личном, либо социальном контексте произведения.

Например, одной из таких работ, по моему мнению, является картина Анри Тулуза-Лотрека «Танец в Мулен-Руж». Задний план здесь едва ли не превышает значимость переднего по своей контекстуальной составляющей — на фоне основной женской фигуры мы можем видеть реально существовавших танцоров: Луизу «Ла Гулю» Вебер и её партнёра Валентина Бескостного. Эти две выдающиеся личности являлись символами Мулен-Руж на заре его популярности, и частично олицетворяли собой Париж той эпохи, в которую жил Лотрек.

Анри Тулуз-Лотрек. Танец в Мулен-Руж. 1890.

Перед танцующими Ла Гулю и Бескостным девушка в розовом, стоящая на переднем плане, совершенно теряет своё значение в глазах смотрящего. Она представлена здесь в роли своеобразной массовки.

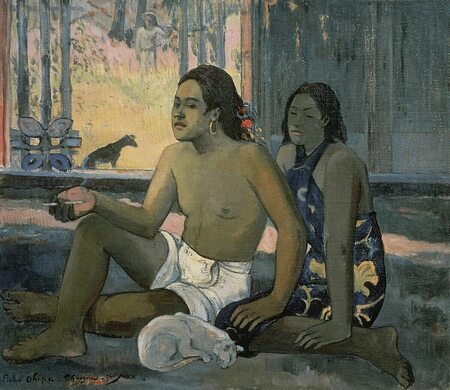

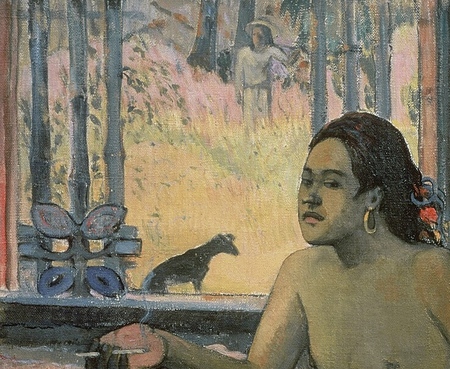

Картиной с «культурологическим» вещественным наполнением можно назвать работу кисти Поля Гогена «В прежние времена». На ней заметно влияние увлечения Гогеном таитянскими этнологией и мифологией — что уж там говорить, даже в названии картины слышится некоторое сожаление Гогена о том, что остров Таити постепенно европизируется и отдаляется от своих культурных основ.

Поль Гоген. В прежние времена. 1892.

На заднем плане картины, в пространстве, будто бы огороженном горной чашей, мы можем рассмотреть трёх женщин, танцующих вокруг статуи древней таитянской богини. Статуя божества и поклонение ему символизируют сохранение в персонажах сюжета картины таитянского родноверия, близости к корням.

«Цивилизация — это то, что делает тебя больным».

© Поль Гоген

Еще одна таитянская работа Поля Гогена, «Не работай», задним планом указывает на вопиющую бездеятельность центральных персонажей картины. На заднем плане изображён человек, чье присутствие как бы демонстрирует зрителю, что за пределами комнаты, которую захватывает передний план, идет работа, в которой главные герои предпочитают не участвовать. Визуальный ход усиливается противопоставлением лениво лежащей в нога персонажей кошки собаке, также изображённой на заднем плане.

Поль Гоген. Не работай. 1896.

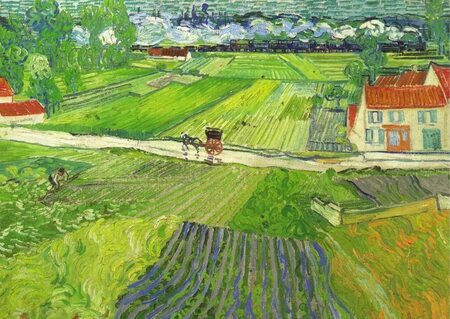

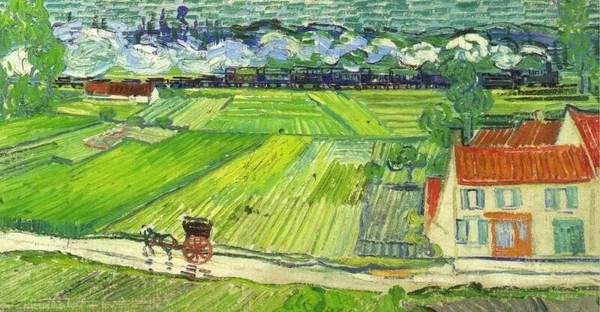

Одной из самых контекстуально красивых работ с активно задействованным задним планом я считаю работу Винсента Ван Гога «Пейзаж в Овере после дождя». Данная картина отображает спорящие между собой, переходящие одна в другую эпохи «традиционного» уклада жизни и индустриализации. Поезд в данной работе находится на дальнем плане композиции, но это ничуть не преуменьшает его важность в смысловой составляющей изображения.

Винсент Ван Гог. Пейзаж в Овере после дождя.

Поезд, спешащий в противоположном от повозки направлении, олицетворяет паровые технологии, пришедшие на смену конной тяге.

Заключение!

Таким образом, изучив ряд примеров особого значения заднего плана в постимпрессионистской живописи, мы можем заключить, что влияние заднего плана на общие смысл и впечатление от работы могут проявляться в совершенно разных аспектах, таких как:

— глубина — ощущение «продолжения» пространства картины за пределами обозримого смотрящим кадра — отображение особого контекста места и времени — отображение того, о чём автор хотел бы высказаться в своей работе

Проработанный с технической и смысловой точек зрения задний план в работах художника является показателем большого мастерства, а картины художников периода постимпрессионизма — это пример грамотной и продуманной работы со всеми объектами и планами в композиции.

URL: https://arthive.com/vincentvangogh/works/331196~Night_cafe (дата обращения: 14.11.2024)

Национальный музей Тиссен-Борнемиса. Краткий путеводитель по музею // Museo Nacional Thyssen-Bornemisza / М., 2019. С. 68 — 73.

URL: www.gauguin.org/quotes.jsp (дата обращения: 14.11.2024)

URL: https://arthive.com/paulgauguin/works/30065~Woman_holding_a_fruit (дата обращения: 14.11.2024)

URL: https://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/110000977?img=0#fullscreen (дата обращения: 14.11.2024)

URL: https://www.artnet.com/artists/auguste-herbin/la-place-maubert-%C3%A0-paris-lrU2nGnHVNDQa6jlrBeSkA2 (дата обращения: 14.11.2024)

URL: http://www.vggallery.com/painting/p_0467.htm (дата обращения: 14.11.2024)

URL: https://arthive.com/es/users/64624/selections/14779 (дата обращения: 14.11.2024)

URL: https://artgallery.yale.edu/collections/objects/12507 (дата обращения: 14.11.2024)

URL: https://arthive.com/henritoulouselautrec/works/205606~At_the_Moulin_Rouge_the_dance (дата обращения: 14.11.2024)

URL: https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/gauguin-paul/mata-mua-olden-times (дата обращения: 14.11.2024)

URL: http://www.arts-museum.ru/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/6167_EIAHA_OHIPA_Ne_rabotay_Taityane_v_komnate/index.php?lang=en&coll=9399 (дата обращения: 14.11.2024)

URL: https://www.thetimes.com/uk/history/article/stig-abell-on-trains-86hw2pj9s (дата обращения: 14.11.2024)