Мне не очень

Третья книга стихов

Пащенко, Олег. Мне не очень. Стихи. Оформление автора — Ozolnieki, «Literature Without Borders», 2018

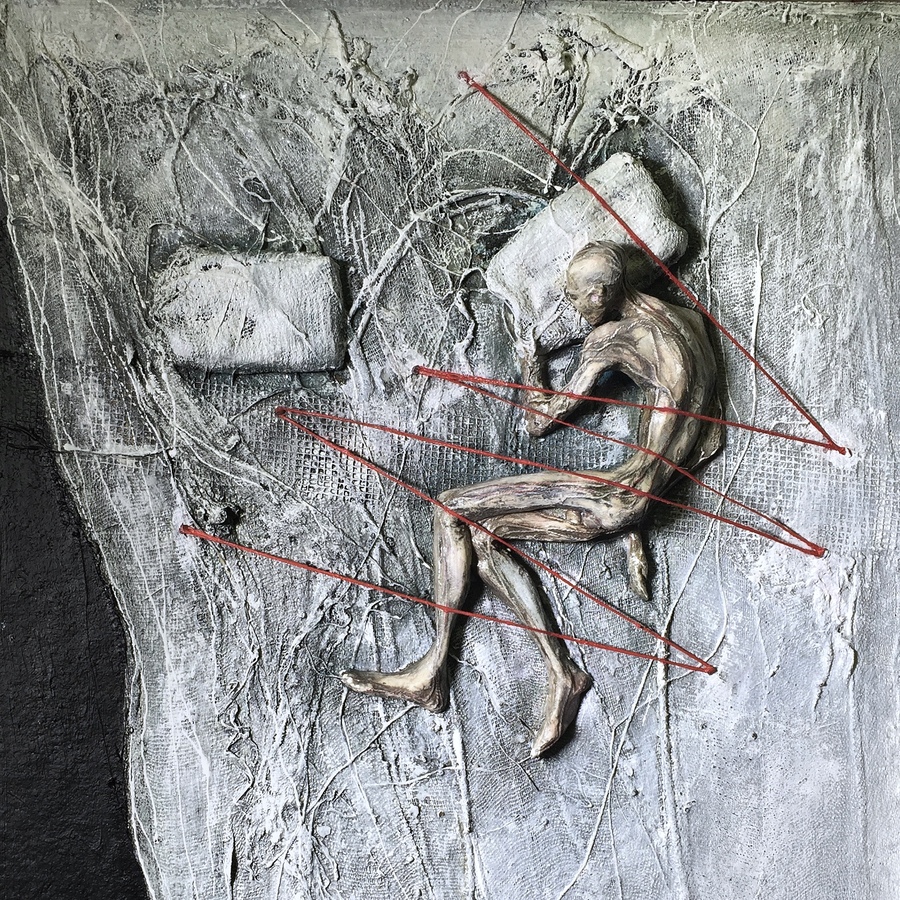

В оформлении использована авторская работа «Белый спящий»

Развязывание узлов

Простейшая радость: всё зачеркнуть, выйти вечером на проспект, под небо, впервые за месяц закрытое тучами, — наконец его можно потрогать, весомое, как царский виссон. В кручёных громадинах туч предчувствуется проживающее Божество. Проспект — Ленинский, место пересечения.

Вскачь по холодным асфальтам в сторону Тёплого Стана, наблюдать за чернильными брызгами вран в акварели неба; получать удивительное удовольствие от сгустившейся материальности мира, нащупывать каждый звук в прозрачном воздухе, в воздушном шелесте.

О судари вы мои, наступила осень, листья осыпались, и всё теперь успокоится — вы одевайтесь теплее. Шагать, шагать, радуясь жжению в сбитых ногах. И в конце — закрывая глаза, полететь на небо, не на небо, но по залихватской кривой над городом, дыша, задремав. Испугаться, не полететь.

Испугавшись, не полетев, махнуть рукой и, прыгая через позёмки, дойти пешком до дома минут за сорок, войти в подъезд, взойти по лестнице, гладя стену. Повернуть ключ дважды по часовой стрелке.

Сесть пред огромным и чистым окном, любуясь на то, как редки летающие снежинки. Как смеркается. Как кружение по циферблату, круг за кругом, не то что выходит на финишную прямую, но радиус устремился к нулю, и в этой точке — Божественный зрак, пронзительный свист, перемена мест слагаемых, уменьшаемых и вычитаемых. А там ещё есть и зима — и другая простейшая радость.

Вышел август из тумана,

вынул осень из кармана, я устрашившись спрятался в пустой с-под вышедшего августа туман и нет меня не видно, август же — он бьёт и режет; осень — дело ржавое, кривое а я вожу чернилом по бумаге что зима пребудет, а август режет ржавой осенью снеговика; течёт красна весна и очень осень, я же моё перо скрипит и рвёт чернило на слова: туман бумага, и мешать лететь крыло кривое, ржавое а август вскрыв туман тот пенопласт, который снеговик а также я, скрипит и режет.

JuSa ♃♄

Изложим представления о юпитере и сатурне. Известно, что юпитер ближе к нашему с☉лнцу. Сатурн охвачен кольцами: садовым, бульварным, третьим. Юпитер построен на болоте. Сатурну сопутствуют: янус, мимас, энцелад, тефия, диона, рея, титан, гиперион, эпиметей, янет, феба, фенрир, зеленоград. Старый юпитер бока повытер. Сатурн съел детей, юпитер был изблёван. Я хотел бы жить и быть зарытым в землю на сатурне, если б не было такой земли — земля.

Advent

Четыре бесснежных ября — как чёрное королевство, живём, полуобморочные королевственники с королевственницами.

Свет электричественный, золотой. Он возвышается как пирамида над столом с алкоголем, или без алкоголя, только сидели и никак ничего не могли выпомнить из этой мглы.

А снега и не должно быть! что вы! nigredo, филиппов пост, — сказал бы алхимик и юнг, и правильно. Снег в ноябре, в декабре, как послабление, необязателен.

Когда уже будет белое, красное, рождение непобедимого солнца, белокрасный дедомороз, наобород, стоволос, цветнокровен,

тогда возложат на олтарь красные, белые кровяные тельца; скорпиона заменит стрелец, а стрельца — в последний момент — овен.

Работа в бесцветном

Где мудрец, где совопросник века сего? Лежит на кровати и умирает. Одной ноги нет, другая есть, но совсем не такая как надо. Состояние — неудобоосознаваемое. Лицо — набок; сикось — накось. На дне ЖКТ лужа валокордина, комната пахнет старушкой.

Белая палата, крашеная дверь, чистая белая чашка, белый пустой инбокс, 100 килотонн кислородного снега, беллинсгаузен.

«Вот альбедо, о коем я читал у Дугина. Дай ответы, альбедо!» — нет никаких ответов.

Но, положа руку на сердце, ведь нет и вопросов. Всё понятно, и можно идти проповедовать.

Обезвопрошенный совопросник доживает до семи часов одиннадцати минут утра и выходит на проповедь. Проповедует стенам, валокордину и правой ноге. Проповедует атомам водорода и гелия, электронам, нейтронам, прелестным, истинным, очарованным кваркам;

странные кварки побивают его камнями.

Придёт серенький фенрир и укусит нас за мiр

…вскоре, однако, я начинаю нервничать, потому что новые письма появляются в ящике через равные интервалы времени; стилистические особенности, свойственные юре, не меняются от сообщения к сообщению, да и вообще, я вдруг поймал себя на том, что просто ничего не понимаю из того, что он тут пишет. Мне слышится за этим всем какой-то инфернальный и механичный скрежет. Меня посещает жуткая фантазия. Хочу позвонить ему на мобильный, чтобы сказать: юра, перестань это делать с моей почтой. Набираю номер, а там вместо юры — ликантроп зубами crop, распухший, сытый, в налипших перьях, изо рта пахнет пастью, из пасти — кровью, молоком, и северных козлят кругом рога и ноги торчат, валяются. Зверь смотрит на меня окровавлёнными глазами и улыбается. Вот, думаю, зверюга. Огромина.

Тьма: Белобог: заря

Оживление в народе, воспаляется восток. Мертвый ни един во гробе, заяц по поляне скок.

Над горой горит светило, веселя и шевеля, приласкало, приютило, и беременна земля.

Пьян от солнечного света, дуб склонился и шумит. Солнце победило. Лето наступило и стоит.

Кристиан «Варг» Викернес (с норвежского)

Антарктика и Арктика

Возвеселитесь, милые подружки Песня

Возвеселитесь, милые подростки, весна придёт, успокоит сердце. Что моё, то я запихну во реторту запотевшую. Распахнувшееся — запахну. Март заправлю в апрель. Окружающий мир непроветриваемый оквадрачивающей военной квартиры, квартирной войны — аккумулирую и запру.

Но ледяные подростки — голубоглазы. Снежен витязь. Сквозняк против запахов. Ледяная сила взорвёт реторту. Сюрикены снежинок — и тёплое горло. И выйдет, и встанет над миром рестлер Фредерик Рефрижератор. И разобьётся портрет Королевы, и полетят осколки, и сердце возвеселится.

Зомбиапокалипсис

Кому от меня прилетело в плотяное забрало? Кому я мясной разбил циферблат? Люди, люди. Две тысячи не имеет значения какой год, почти конец. На углу Большой и Малого стены подбеленные, повапленные гробы столкнулись и стоят бедные — красный ауди и фиолетовый хаммер. Языкииль присохлый к небу распух, страшные времена. Страшнее всего, что на эскалаторе сзади-то прыгнет, продрогнет, прянет. Часик в радость. Мне хозяин вчера это самое и сразу лопнул. Я не думал, что времена наступят: не думал, не чувствовал, чаю воскресения этого человека; все мы станем хорошие. Мир дому нашему общему.

Ильино утро

Это называете вы «пять утра»? Пять утра, пять чуланчиков. Мимо величественно прошла машина времени для путешествий в настоящее.

Чёткое тёплое небо. Чуткий и меткий на нём огнемётчик. Чуть прижечь огнемётом вся внутренняя моя, прижигаемое ощутится как целокупность: злоприобретенье спеклось с памятозлобием, вместе составили личность. Но огнь различает.

Остаются калёные пятнышки, тёплая дробь: Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс. Каждое пятнышко — на свой часик, каждый часик — в свою радость.

Собака детства

Что ты пальцы свои разглядываешь, чем ты занял голову, чем твоя грудь набита, что беспокоишься о кровяных тельцах, о мышцах? Кто ты им? Разве это был ты — кто их вымалчивает из ничего? разве это они — дети твоих любви и бесстрашия? Разве слагают они про тебя то, что потом перечитывают во печали и ужасе, разве твои части тела могут уйти от тебя? Не обманывайся, не могут — и не слагают. Лучше вспомни свою собаку детства, из которой ты в детстве сделал себе человека при помощи детских любви и бесстрашия. Она умерла, ты пред ней согрешил бессмертием, потом согрешил усталостью, а теперь согрешил бессонницей.

Безумные неизреченные

Эйнцвейдрей, словяне, началася война. В атаку, ордена Безначальнаго Слова быстроразвёртывающееся подразделение словенских существительных, словесное стадо, я твой жестокий пастырь. Запечатлеваю отеческие перкускулы на звонких спинах солдат: «мгновенно, Максим! ползенно, Вадим!» Солдёнок упал один. А вот слово «смерть» по имени Афанасий сцепилось со словом «любовь» по имени Павел, победила дружба. Пуля, попавшая в существительное, его десубстантивирует. Откроешь на аналое словарь — а там только глаголы.

Дом на дереве

левая нога родилась ёлочка правая нога спроси у ясеня в стороны и вперёд руки-палочки красные мои волосы как листья осенью

тело моё как лето дерево телесность моя как летейская деревянность телеология как литература и дендролатрия птицы моей головы гнёзда бросили

думаю о своём теле как о детском дереве на которое залезал и построил там тайный дом

— кто мы? — мальчики! — куда мы хотим? — в дом на дереве! — когда мы туда хотим? — да уже никогда.

Одиссей — Посейдону

Здравствуй, Старик-и-Море, корыта разбитого пишет тебе капитан. Шлю привет с последней страницы. Умозрением вижу тебя, олимпиец:

Ты сидишь в пузыре, нарисованном рядом с моей головой, в винноцветной растянутой олимпийке, огорчённый, осмеянный, упразднённый.

Почернело синее море, ты не дождался добычи, чёрный Кроныч, я не твой.

Ты думал, я рыба, а ты рыболов — но рыбой был ты, я наживка. Ты схватил то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Это игра, где выигрывает не игрок, а игрушка.

В винноцветном клокочущем космосе я тонул и пускал пузыри, как Никто в проруби, но Никто не тонет.

Ты еси то, что было превзойдено. Хаотическая одиссея 1250-го года до новой эры. То, что меня не убило, сделало из меня космонавта.

Великий слепой увидел ничто. Кто был ничем, тот стал Никем. Кто был Никем, стал многоопытным мужем.

Безрыбный день

Я заперся в ванной и в течение часа пытался слиться

в сливное отверстие, чтобы отсюда доплыть до моря, как рыбка Никто из мультфильма.

Но, похоже, во мне слишком много субъектности. Слишком много способов, которыми можно ответить, аще спросят «ты кто?»

Ни умыться, ни зубы почистить.

Да и «разрешается рыба» было написано в календаре вчера, в среду, — а сегодня четверг.

Да и я не рыба, а скорее мясо: я человек, который никогда не был ни четвергом, ни чистым. Я — порождение своей среды.

Ещё раз попробую в пятницу.

Налови мне, словчий, слов,

хрип в моём нелёгком. Насовай в карманы сов, эй, совру им, ухнем.

Проектируемый проезд, не мешаем проходу граждан, погромыхивает жесть: го в войну, я за ненаших —

семантически разъять мелкие могилы. Семистрельна Божья Мать, стрелы семикрылы.

Ежели

не помышлять об отмщении, а, жмурясь июльскому солнцу, просто сидеть всю жизнь на бульварной скамейке, то однажды, насвистывая, мимо на велосипеде проедет жмурик твоего врага 🚲

O golem e o seu Criador

1. из говна, фенотропила, коньяка и палок полунощником под вечер и на радость вам скоро-скоро глинобитный выйдет человечек вместо папы без шарманки топать по дворам 2. с-подо лба с еврейской надписью чудак гла́зы разбежались посмотреть чо как третий неподвижно смотрит кто куда из-под той еврейской надписи чуда- к

🌝 в созвездии 💩

главный герой настоящего текста, за- стигнутый в чаще стеклянного леса, подвергае́тся атаке беса.

стеклянный лес — это просто метафора, алкогольнóй отдел супермаркета.

я бы хотел, чтобы меня никто не встретил. искал ночную улицефонаряптеку, но вдруг навстречу три фигуры в контр-ажуре. ха- телось бы мне, чтоб это были спокойные воины ду- ха! вместо того это были три беспокойные ло- ха!

один рефлексирующий нытик, а с ним два фрустрированных невротика,

неправедно осужденных пленника кеномы в двух-четырёх домах от храма иконы «сошествие во ад», на сошественке, на метро «сошественский проспект», а

у одного кастет, а у третьего бейсбольная бит- а.

луна луна в созвездии говна луна луна в созвездии говна луна луна в созвездии говна праздник, который никогда ни с кем

Dérive

павеляга, зацепа, щипок, свято-даниловский монастырь, двадцать шестой, тридцать восьмой трамвай, донской монастырь, орджоникидзе, вавилова, бывшая кащенко, дальше, вперёд и вверх, глубже, влево и вниз, западнее, южнее из-под неё же одвоеноже- нный механизм пресуществляет пешкилометры понятно во что? — непонятно во что.

тикают, тикают, тикают, тикают ходики в чёрных штанах, черны́х башмаках. булькает, булькает, булькает spiritus vini в резервуаре под грудью. щёлкает, щёлкает шагомер. четырнадцать километров прошёл! пятнадцать км прошёл. шестнадцать км прошёл. семнадцать км прошёл. в коньяке растворил килопройдённые пешкилометры.

а на шверника, около цоколо даса, где живут аспирант, и студент, и крыса, где маленькая община, пламенноокий альбинос паче снега, патер крыстофер учит так:

«придёт человек, наступит ногой. ни щедрости, ни сострадания, ни красоты. его кунг-фу лучше, чем ты».

Случай

За каким-то интересом возвращался я не на поезде, а на велосипеде сумрачным лесом, с малым фонариком на носу. Раздвойники, вьёлки, лесницы, хикиморы, чёкатиллы и чёпакабры. Ну и сожрали меня вместе с велосипедом. Фонарик малый во тьме светит, тьма не объяла его.

Некрасивая девочка RMX

Н. Заболотский, кузнечик стихотворений, видит девочку, находит её некрасивой и, будучи заболотским, уподобляет ребёнка болотной твари. Не думая, не гадая, кому? — лягушке. Ребёнок рассыпал клочки рыжеватые, и Николай уподобил её лягушке. Ребёнок гальванизирован счастьем, а Николаю не хочется думать, гадать. Велосипеды, два мальчика, два отца. Она в его сторону удлинила свой рот. Лягушка пришла и съедает кузнечика. О бедная ты дурнушка, прожорливое же твоё брюшко, увидела с ужасом кузнеца и съела его, огого.

Анонимные

Привет, мне сорок лет, и я белковая палочка. Вы — аплодисменты. Он — авторучка: голова наконечник, язык — шарик. Внутри — пружина и стержень с фиолетово-красной жидкостью. Не успел допилить этот текст — кончился.

И упал

Виждь множество моих зол: не снял, нарисовал. Фотопрепарат сломался, разбился субъектив. У нас в квартире погас И упал. Убежали мои ноги босеньки, перепутались русы косеньки. Господи помилуй (12 раз).

От глазной яблони

Яблочная слеза от глазного яблока недалеко падает. Человек есть волдырь, наблюдаемый глазом нечеловечества. Се, пузырёк отрывается от глазного дна и всплывает не лопаясь. Этот брют играет, но не пьянит. Играется, а не пьяница — кто это? нет, неправильно. Без родителей, без детей пуста горница людей. Сто надёжек, да всё безнадёжно. Пузырь не утонет, дым не сгорит. Плавать умеешь, учись не попасть в молоко. Стрелять не учись. Плакать учись у слезы: невидимо мiру, запутываться в ресницах — у птиц, падать — у яблока: недалеко.

Зона комфорта

Вот человек идёт, смотрит под ноги: «вот моя зона комфорта», силится описать её, что-де зона комфорта — не под одеялом и не в горячем питье,

а в кромешной промзоне, в промоченных бот- ах, в оставшемся левом наушнике вот, ах, в оставшихся ста миллилитр- ах в топыренном правом кармане, —

и вот, силится, но не пишет; а я же, в отличие от т- ого, не усиливался ничего, так как я уже выпил питья горячего под, ах, одеялом его.

Ч/б

Жизненный плакал, безжизненный цыкал. Замутил с безвременной, пояснил за деревянный шмот, расписался чёрно-белыми, в сосновом корыте отчалил, заговел на мясо:

— Весна же такой и должна быть, как эта: сыростальной, обоюдоотточенной, злой, ледяною. Низка температура её, как альбедо любого предмета чёрного цвета, но высóко, высóко нигредо белого человека, я бы снизил. — Потому что я белый? Ахах, нуарист, жри своих черняков. В чёрный список ты вписан белилами. — Наоборот. — Мы оба с тобой со смертидесятого, смертьдесят первого года, верните нам наш шиздсят восьмой. — Вот как кончится этот текст: не взрыв, но клип. — Не возврат, но клипот.

Рождество

С Рождеством Твоим, Христе Боже наш, поздравляем Тебя. В лесу родилась ёлочка познания добра и зла, но радости принесла немного. Ангели с пастырьми славословят: «Бьётся в тесной пещерке Огонь». Срубил Ты нашу ёлочку, Сыне Божий, найдёшь под нею Себе подарки: гвоздие, копие, смерть — Твоя от Твоих, о всех и за вся, эх, руки Твои дырявые ((

Как кто убил? вы и убили-с

Именно в этот момент всея твари видимыя и невидимыя вочеловечившегося Содетеля разрывает на части взрывом, давит автомобилем, убивает кровоизлиянием и всё остальное. Именно это и называется словом «вочеловечился». Богоискатель — ищи здесь.

Именно по моему обвинению в преступной небрежности в отношении всего видимого и невидимого и в жестоком обращении, повлекшем землетрясение, рак, дахау, теракт и всё остальное, — Бог повешен. Вем, почто червлены ризы Твоя. Именно потому.

Что называется

Во школоте я участвовал в травле странного, слабого мальчика. В девяностые, увольняясь, я украл тридцатидвухмеговую планку памяти. Мой чизбургер ранен. Сумасшедшего, нищего друга я умирать оставил, в результате он умер. Я виноват. А оказывается, невиноват. А виноват Сам Бог Слово Господь Иисус вместо меня Христос. И, что называется, да, это бесплатно.

Как бы кажимость: поэма в 11 частях

All good things are eleven A. V. Cantodea

i = 0; while (i < 11) do { чтобы узнать о себе бóльшую часть настоящей правды, надо встать перед зеркалом, освободившись от всей одежды, даже самой красивой; чтобы зеркало было доступно из любой точки комнаты, надо вынести мебель; боже, в зеркале — тело смерти, всё синее; ничего, это просто мы с моей ветхой печенью перечитываем Римлянам 7; да что я рассказываю, и кому? вы были когда-нибудь влюблены? я исследую новооткрытые полости: во рту лежит и, весь красный, мокнет русский язык — проглотить или выплюнуть? небезопасно глотать — и выплюнуть жалко; Римлянам вы не помните — вспомните «Матрицу»? у меня есть для вас две новости: одна красная, а другая синяя; мне, пожалуйста, красную — спаси Господи, во славу Божию; ну какая казистая кажимость, а казалось бы, а ведь это лишь меньшая часть настоящей правды; i++; };

Лёжа

С тех пор, как Господь мой ударил меня под рёбра и закрыл это место плотью, закрыл это место кожей, я лежу на кровати, и, на кровати лёжа, лежу как придавленный брёвнами. Бог живёт в моих рёбрах.

Лежать на спине — монашество, отсечение воли, пассивное созерцание, почти никакой боли. Когда затевается вправо вращенье — это есть деятельное служенье.

А коли есть дерзновение телом почувствовать Бога — стон и кряхтение, путь левого бока.

Всё произошло быстро

Один человек родился неизвестно как, его нашла у дверей нянечка из челюстно-лицевого. Вырос, приехал, вёл информационную войну. Обеззараживал раны, обезвреживал банкоматы и турникеты. Цитировал Лосского, Нисского, провоцировал акции, превратил в балаган праздничную телетрансляцию из кафедрального собора. Погиб от несчастного случая в окраинном пункте охраны порядка. Потом его видели одновременно в нескольких городах живым, вскоре полностью прекратились какие бы то ни было смерти.

Кто, что

Не просто историческое лицо, страдавше, погребенно и воскресше, но и всё, что я когда-либо смел любить в людях и в вещах, сосредоточенное во едином Существе. Вдруг сильно потащило. Вот Он, Ревущий огонь и мятное движение воздуха. Память маленького сомнамбулы, чего, казалось бы, не было: хлебный, сахарный, алкогольный. Или вечер — живой ветер гонит немёртвые листья, впереди — то, что теперь уже, кажется, было. Надмосковский трансгосударственный университет Имени.

Брат мой по ангелу! Наш с тобой плачем плачет; комната наша с тобой опломбирована. Будут, наверное, удалять.

Новый Завет

Всё напрасно, не работает ничего. Не работают техники, ни инструкции, ни алгоритмы, ни внешний императив. Гарантия вышла. В проёме пустых устен — космический свист. Кто видел влюблённых людей, знает: они неподсудны, не спят, не нуждаются в пище, не замечают стен, входят в закрытые комнаты.

К человеку приходит Король небес: — Привет, человек. По всем человеческим меркам ты труп. По Закону ты труп. — По Закону? — Да, это Мой Закон. Помнишь, что там написано? «Будь хорош». Ты и этого не умеешь, а Я тебе говорю: будь безупречен. Как видишь, ты труп. — Что же делать?! — Держись за Меня ничего не бойся, умрём вместе. В огонь пойдём вместе. На Суд не пойдём. В конце все спасутся.

— Но какие гарантии?! — Без гарантий. — Знамение хотя бы? — Знамение? Хорошо. Покажу, как в закрытую комнату входит труп, а выходят влюблённые боги, и ослепительный, но не слепящий свет. И будет с тебя. — Что я должен?… — Ничего, всё бесплатно. Здесь человек расслаивается: внешний — пуст и подсуден; под лязг шестерён Закона и хруст человеческих мерок огромный точильный шар земной стирает его в порошок. Где же внутренний? Цепляется за Короля побелевшими паче снега перстами. Проходят долиною смертной тени. Очень страшно, техники не работают. — Да, — повторяют ему в сотый раз, — бесплатно; нет, — говорят, — никаких гарантий.

Пасха

Шалтай Болтай сидел на стене, Иисус Христос воскрес, а не нет.

Так что ж ты наконец?

Переходи на слабую сторону силы, у нас есть печень- ки, сердеч- ки, мозжеч- ки, — крикнули с той стороны реки, которая ночной проспект этого сердца — и любви, проспект мозга этого — и ума, проспект этой печени — ну и вот, проспект сердца, проспект живота и Царствия. Где есть улечь, там я приду и ляжу. Я — о себе роман, Я — доктор Павеляго. Часть слабости, что честно хочет зла, но вечно совершает лажу.

Моется,

моется в море небелом, молится, молится в синей тоске, подразумевается осоловело и, разумеется, на волоске.

Как мышь промокла

Наша квартира уменьшествляется теми мышами, чьи мшелоямочки убольшествляются нами. Нашим котам недовыловить наших мышей, молись же чеширскому котомолитвеннику о душе твоей, чтоб от тебя осталась хотя бы улыбка. От улыбки станет всем мышей. От улыбки перестанет плакать дождик самый мокрый. От суховатой улыбки дождик живой пересохнет. Вот ты лыбишься, а ведь больше дождя не будет. Плач в глазах плачущего. Плачь или высохни. Пшёл — и сдохни. Пчаль или плачебо. Пчёлы, и жженщина жжёт или лижет. Жжение и печаль.

Избушка с длинными ногами

ко мне брела сама собой, при ней сияло жемчугами и пахло псиной молодой.

Автобус, полный тех кефалий, на остановку приходил, и иерархи привставали, когда он с визгом тормозил.

Застольная

Звёзды, лежащие на тарелке, невелики, далеки и мелки. Тьма, обжигающая пищевод, полусуха и красна.

Ну так вот,

я не того хотел, а ещё я ничего не хотел вообще.

Звёзды, наколотые на вилки, тьма, содержащаяся в бутылке. Пьяная песня моя — это не я.

Песня о друге

Я выпил и нолил вновь за мою и твою любовь. Я наполнил, наполнил, наполнил вновь за твою огромную любовь.

Но ты ничего не сказал, и я тебя наказал. Но ты ж ничего, ничего не сказал — я и вылил на тебя бокал.

Ты не брюнет и не сед, как будто тебя нет. Не лыс, не брюнет, не блондин и не сед, как будто тебя просто нет.

Я выпил и снова налил за то, чтоб ты был. Опрокинул, налил, опрокинул, налил — чтобы ты хоть бы где-нибудь был!

Рекурсия

Жили три моих друга, всех троих я вчера потерял. У одного были тихий голос и невысокий рост, у другого не было ни другого и ни того, третьим были все трое, это всё был один человек.

Пир

меня сегодня текел упарсин, упарсин я на весёлых был сегодня взвешен ей, деревянное такси, свези мене на небеси, небывшую мою соделай бывшей

мисима хара резал, а бога не видал и оттого атлант расслабил мышцу, атлант разбил коленку, атлант раздал именье, атланту болье-менье, высше-ницше

мы — то, что мы кричим во сне, им во сне в чужой груди не щёлкай клапан, ты — то, что щёлкает во мне вот щёлкнуло опять, и я заплакал

Чего у нас не было

мы бы как пепел старость мы и тишина мы как бы опыт: холоден и холодна

мы танцевали ты показала в глазах мы закричали и утонули в слезах

разъединили то, что соединено мы не спасёмся и да святится оно

Печальные влюблённые & Великаны (с английского)

Тень

весь очерчен дедлайнами, как бес в пентаграмме

согласен, как вскл зпт тчк ркн в телеграм (м)е

остался один, но за двоих молится четверогубо

его слово есть тень, отброшенная языком на нижние зубы

Бездна призывает бездну

Я влюби́т, и бражники в моём животе, в моих сердца желудочках, в печени, ещё один бражник — в моих штанах, и в моём тексте, и мне не очень.

Вот тебе Бог, а вот болевой порог. Бездна подруге-бездне звонит на могилу. Спешно пытаешься отвести глаза от бездны, да поздно уже: спалила.

Иголка

Черти, желая задобрить его, принесли ему две одинаковые иглы: первую мертвую: если уколешься, то, скорее всего, умрешь, а вторую, напротив, живую — если умер, то, чтобы ожить, уколись. Он, однако, достаточно скоро забыл, которая из них где, но и, к счастью, настолько же скоро где-то одну потерял.

Лирика 18

стреляйте, милая, в конце концов, чтоб уравнять количество концов с числом начал: я неодин, а их по одному.

я закричал:

стреляйте, милочка, я переплавлю пули в человечко-о- ловянных стоиков, я переплавлю в печке, где так стремительно сгорает неодин, в печи горящих чресл моих и сердца моего, и всех

твоих мужчин.

стреляйте, милая, в стремительной рубашке белой, усмирительно

стреляйте в сердце мне, стреляйте в сердце, может, себя убьёте вашей пулей в нём, себя убьёте.

Условно-добровольное освобождение

О скальпель сладчайший, помилуй мя грешнаго. Делятся люди на тех, кто их делит, и кто выделяет друг друга, кто друг для друга — секрет.

Я джинн-хтоником зáпил пару таблеток нетварного. Мы так смешно сердимся иногда, когда исчезаем. Поцеловались ли мы на прощанье? Я целовался, мы — нет.

Отвальная

пьяна и помята, massa damnata есть сила, делённая на моё ускоренье паденья до самого, здрасьте, до дна.

до дна за пиастры, военные астры, за наше с тобой ничего, за братья и сестры, за вектор и растр, до дна за того, у кого

тесна, плоховата его анахата, в ней места не хватит на всех.

в ней холод и снег, как хохот и смех.

46

К пóлтосу, козлоголосый и бритобородый, я округлил пятьдесят до квадрата семи. Впишем в дневник наблюдений за падшей природой и проживём сорок девять, а чо, чорт возьми, —

где моя, где моя, где моя? — там моя я, где совмещён острый ум с необрезанным сердцем. Вена яремная с сонной артерией бьется, и поле битвы — жестокая выя моя.

Факел — хрустящий огонь с человеком снаружи, факел. Хрустящий костёр с человеком внутри. Огнь возгорается — выдайте ж людям оружье, и двадцать три, двадцать три, двадцать три, двадцать три, двадцать три.

Прости, Олег

Спускаясь по Лествице экзистенциального потенцирования, с Высокой на Живописную, я киваю встречным: взбегающему Сёрену Грустному и взбирающему- ся прп. Иоанну Усталому. Здрасьте, отец Иоанн. Дожили, как говорится, до половины, до сумрачного леса. Где моя этасамая? — спрашиваю у неясеня, обскурня и пасмурня. — «Прости, Олег». Не простикайте на меня, деревья. Я простил и устал, положите мне в гроб сон, ареопагитики и драг-н-дроп.

Без

Бесстраствуйте, меня зовут, и я безалкоголик. Бессердце моё ушло в пятки, безум сошёл в сердце, бурзум стал бесслышен. Вся семья моя въехала в мой многокомнатный череп. Нет такой тонкой ломо́ты в центре моей головы: в духе, не в духе ли — без понятия, тонкой такой ломоты́, предшествующей всякой расплаканности. Нет, она есть. Если громко стонать в метро, то никто не услышит, хорошие вы пацаны, мужики, только губ своих не размыкайте. Я беззакончил. Бездносвидания.